2019.02.06

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.02.06

八田一朗の名前はスポーツ史の中でいまも格別の輝きを放っている。日本のレスリングの第一歩を記し、一から道を切り開いてその後の隆盛をもたらした功績の大きさは、すべての競技を通じても際立っていると言えるだろう。この人物はまさしく「レスリングの父」だった。そしてまた、先頭に立ってレスリング界を牽引したその指導哲学は、数十年がたった現在もまったく古びていないように思える。彼が残した「八田イズム」は、いまもそのまま学ぶことのできる貴重な遺産である。

1924年にレスリング初のメダル(銅)を獲得した内藤克俊

八田を中心として早大にレスリング部がつくられたのは1931(昭和6)年4月のことだ。これが日本のレスリングの実質的なスタートとなった。1924(大正13)年にパリで開かれたオリンピックに米留学中の内藤克俊が出場し、フリースタイルで銅メダルを獲得してから7年。歴史的快挙をなし遂げた先達の思いを引き継ぎ、ここで本格的な競技の道が開かれたのである。

きっかけは1929(昭和4)年、八田が所属していた早大柔道部が米国に遠征したことだった。柔道の普及が目的だったが、レスリングとの試合も行われたのが若き柔道四段を刺激した。「レスリング技術を導入することによって、日本の柔道をより進歩させ得ると信じた」と八田は著書で述べている。

帰国した八田はさっそくその思いを実行に移していく。ところが、当時の柔道界はレスリングの研究など受け入れようとせず、そうした動きは異端視されるばかりだった。そこで八田は数少ない賛同者とともに、柔道を離れてレスリングの道を進もうと決意し、思い切って部の創設に踏み切った。まだ24歳だったが、この先駆者ならではのパワフルな行動力が早くも発揮されたのだ。保守的な色彩の強かった当時の柔道界にあって、海外の異なる競技からも学ぼうとした柔軟さ、将来を見通す先見性と、さまざまな逆風にもひるまず新たな道へと向かった決断力とが、こうして日本レスリングの扉を開いたのである。

練習場所にも事欠く中で、八田を中心とした開拓者たちはしゃにむに突き進んでいく。国内初の大会開催。フィリピンから選手を招いての交流試合。1932(同7)年の大日本アマチュア・レスリング協会設立。この年にはロサンゼルスオリンピック参加までこぎ着けた。日本からは八田をはじめとする7選手が出場。全体で2勝を挙げたのみで、フェザー級の八田も2試合で敗れる完敗に終わったが、大学に部をつくってからわずか1年余でオリンピック出場を果たした勢いは、未知の荒野を拓こうとした開拓精神の高まりをそのまま表しているようだ。

その後も日本レスリングは発展への足どりを止めなかった。ハワイ遠征、第一回全日本選手権開催、欧州遠征と矢継ぎ早に新たな挑戦を進めていき、1936(同11)年のベルリンオリンピックではフェザー級で6位に入る進境を示した。早大以外の大学にも部が次々と誕生していく。1938(同13)年にはアメリカ遠征も。欧米に比べてスタートは遅かった日本のレスリングだが、その分、追いつこうとする意気込みには並々ならぬものがあったに違いない。そして、発展の先頭には常に若きリーダー・八田一朗の姿があったというわけだ。

このあたりから、戦火の陰で長い雌伏の時を過ごさねばならなかった日本のスポーツ。もちろんレスリングも例外ではない。だが、戦後間もない1949(同24)年、日本レスリングは国際競技連盟への復帰を他の競技に先駆けて果たした。これは、その3年前に日本協会の会長に就任していた八田の力によるものと言っていいだろう。彼は若いころから国際関係の重要性を心に刻み、海外との積極的な交流を心がけてきていた。著書でベルリンオリンピックのことを振り返っているところにはこんな記述がある。

「世界各国から集まって来たアマチュア・レスリング関係の人人との交遊に、なによりも力をそそいだ」「持っているだけの金を、各国レスリング関係者との交遊に費やしたものだった」(原文のまま)

こうした姿勢が海外の知己を増やし、日本レスリングの存在感を高めたことによって、どこよりも早い国際舞台復帰が実現したのである。柔道という日本発祥の世界に育ちながら、海外の競技に誰よりも早く目を向け、国際交流によって日本の急速な成長をもたらし、戦後のいち早い復帰にも役立てたのは、一貫して国際的な視野を保ち続けたリーダーの面目躍如といったところだ。

戦後初の金メダリスト石井庄八(上)

ここからの急上昇とそれに続く快進撃は、スポーツ人、スポーツファンの誰もが知っているだろう。日本が戦後初めて参加を許された1952(同27)年のヘルシンキオリンピックでは、フリースタイル・バンタム級の石井庄八が初の金メダル獲得を果たした。4年後のメルボルン大会でも同フェザー級の笹原正三、ウエルター級の池田三男が金メダル。次のローマ大会では金なしに終わったものの、1964(同39)年の東京オリンピックでは、フリー、グレコローマン合わせて5個の金メダルを獲得する大活躍となった。日本のレスリングがついに世界の頂点に立ったのである。「お家芸」ともいわれる黄金時代はさらにメキシコシティー、ミュンヘン、モントリオールの各オリンピックへと続いていく。

日本にレスリングが芽吹いてからヘルシンキまで21年、東京までは33年。その間には戦争による長いブランクもある。それだけの短期間でゼロから頂点まで駆け上がったというわけだ。最大の原動力はずばり「八田一朗」だったに違いない。新しいものを積極的に受け入れる柔軟な姿勢、「世界の中の日本」を常に意識する幅広い視野、少々の批判は気にもせず、信じたところへと突き進む実行力。それらが力強い牽引力を生み、日本レスリングを一気に前進させたのである。

時にワンマン的な行動があり、周囲に反発を生んだのは、本人が「即決主義で説明不足になる」と述懐している通りだ。それでもレスリング協会の会長を、1983(同58)年に死去するまで37年間にわたって務めたのは、積み重ねた実績と、人生のすべてをレスリングの発展に捧げた無私の情熱とを誰もが認めていたからだろう。レスリングの父は、自ら日本のレスリングを生み、生涯にわたってそれを慈しみ育てることに徹した。そのたぐいまれな偉業が、彼の名を長くスポーツ史の中で輝かせているのだ。

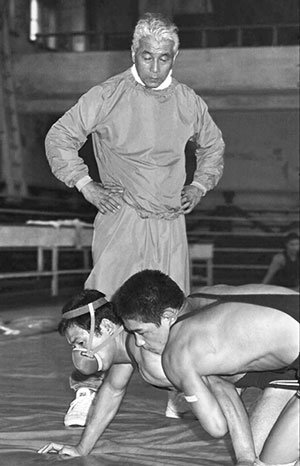

高地対策トレーニンクを行う八田一朗(1965年)

そして八田一朗を語る時、その「八田イズム」を欠かすわけにはいかない。

協会のトップでありつつも、選手強化や競技普及についてはずっと現場で陣頭指揮をとっていた。ことに選手指導に際しては、長年にわたって練り上げた具体的な強化法を徹底して教え込んだ。それが「八田イズム」だ。

主なものとしては「負けた理由を探すな」「負けを審判のせいにするな」「夢の中でも勝て」「マスコミを味方にしろ」「左右どちらでも使えるように」などがある。また、規則正しい日常による体調管理の大切さをたたき込む一方で、合宿ではわざと暑い中で雑魚寝をさせ、しばしば真夜中にたたき起こすなど、ユニークな指導法も駆使した。ミスをした選手や練習に身が入らない選手に、髪の毛ばかりか下の毛まで剃らせた「剃るぞ!」もよく知られている。

寒中水泳や、動物園でのライオンとのにらめっこ、ハブとマングースの戦いの見学などが世間の注目を集めたことから、古い根性論、スパルタ主義のイメージを持たれることもあったが、本人は、ただ頑張れというだけの「竹やり根性」を明確に否定し、科学的研究の必要性も折に触れて論じていた。「トイレで本を読め」という「ベン学のすすめ」もあるように文武両道も奨励し、競技以外にも目を向けるように導いた。八田イズムは、どんな条件のもとでも一定の力を発揮できるだけの体力、技術、精神力を、あらゆる方法で身につけるための教えといえる。それらを平易な、わかりやすい言葉で表現し、選手たちが四六時中頭に置いておくべき指針としたのが八田イズムなのだ。

そこで、八田の教えを受けたかつての猛者たちは「すべて、理にかなったことだった」と語る。たとえば、「夢の中でも勝て」は、自分の力を信じるためのメンタルトレーニング。「マスコミを味方に」は、常に注目を集めて、それを追い風に変えるための方策。真夜中にたたき起こすのは、もちろん、ものに動じない図太さを養うため。あの「剃るぞ!」にも意味があった。風呂に入り、シャワーを浴びて剃りあとを見れば、そのたびに繰り返し反省できるとの狙いだったのだ。それらのすべてが理にかなった教えであり、ひとつひとつが強くなるための最善策だとわかっていたからこそ、選手たちは厳しいことこのうえない指導にも文句ひとつ言わず従ったのである。

さまざまな研究が進み、トレーニング方法も飛躍的に進化した現代。ただ、その中でも、強くなるために必要不可欠なことをシンプルにわかりやすく表現した「八田イズム」には強い説得力がある。あらためて読み直せばいささかも古びていないのがわかる先人の教えは、いまもスポーツ界の貴重な財産と言っていい。

常に競技の現場で実務に徹していたリーダーだが、その心の奥には若々しい理想も秘められていたように思う。1954(同29)年に、反対の声もある中で東京に招致したフリースタイルの世界選手権。その時、日本レスリング協会会長として発したメッセージにはこんな言葉がある。

「私たち全世界のスポーツマンが、互にガツチリと手に手をとり合つてオリンピア精神の伝統を声たからかに鼓吹しながら、謙虚なそしてフエアーな態度でともに堂々と進むならば、必ずや愛と親和に満ちたさんさんたる陽光が明日の世界を輝き照らすことを堅く信じて疑わぬものであります」(原文のまま)

いささか肩に力の入った美文調ながら、スポーツを愛し、その力を信じる純粋な思いがそこには満ちている。これもまた、現代のスポーツ界が受け継ぐべきことに違いない。

関連記事

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト