2019.05.22

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.05.22

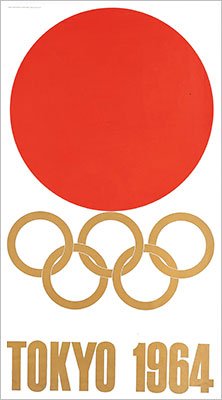

1964年東京オリンピック1号ポスター (シンボル・マーク)

1964年東京オリンピックで、デザイナー亀倉雄策の名を知ったという人は多い。実際、あの大会のシンボル・マーク(現在のエンブレム)は衝撃的だった。縦長のスペースの半分以上を占める、朱色に近い赤い色の大きな丸。下に金色の五輪マーク(オリンピック・シンボル)、その下にも金色のTOKYO1964の文字。使ってある色は赤と金だけ、組み合わせたものは、丸と五輪マークとTOKYO1964の文字だけ。よくそれだけで「日本」で行われる「オリンピック」をこれほどまで強烈にシンボライズできたものである。いや、シンプルだったことが、かえって見る者に強いインパクトを与えるのであろう。

このシンボル・マークが発表されたのは1960(昭和35)年6月。この年の8月の第17回オリンピック・ローマ大会の直前に行われる国際オリンピック委員会(IOC)総会で発表することになっていたため、その約2カ月前を国内の発表日としていたようである。だが、当時の組織委員会が「デザイン懇談会」を立ち上げたのは同年2月。シンボル・マーク発表まで4カ月しかない。座長には東京帝大(現在の東京大学)卒業の美術評論家でフランス文学者の勝見勝が就いた。組織委員会会長の津島壽一(国会議員)、副会長の竹田恒徳(旧皇族)が直接参加するほどの熱の入れようだった。

デザイン懇談会では、シンボル・マークの"指名コンペ"を行うことが決まった。指命されたデザイナーは、稲垣行一郎、亀倉雄策、河野鷹思、永井一正、杉浦康平、田中一光の6人。コンペだが公募ではない"指名コンペ"にしたのは、広く国民に募集し選考する時間がなかったからだ。

6月のコンペ当日。1人ずつデザインを提案していく。最初の稲垣が説明を終えるころ、亀倉が遅れて会場に入ってきた。次が杉浦、そして河野、田中、永井とデザイン案が披露される。だが、座長の勝見は何も言わない。いよいよ亀倉の番だ。まずは陸上競技トラックをモチーフにした第1案を見せた。誰からも良い反応はない。そこで亀倉は筒から第2案を出した。それは、赤い丸と金の五輪マークと文字で構成した例のデザインだった。みんな何もしゃべらない。だが、それまでとは表情が違っていた。懇談会メンバーの1人、朝日新聞美術記者の小川正隆が言った。「決まったな」。勝見が大きくうなずく。反対意見はなかった。こうして亀倉案が満場一致で決まった。

映画『お嬢さん』のポスター

亀倉雄策は1915(大正4)年4月、新潟県西蒲原郡吉田町(現在の燕市)の大地主の家に生まれた。9歳のとき父が事業で失敗。土地を売り、東京の武蔵境に引っ越してきた。関東大震災の翌年のことである。すぐ近くにイタリア文学者の三浦逸雄が住んでいた。少年亀倉は、三浦から"芸術"を教わる。といっても三浦が勧めたのは「映画」鑑賞だった。三浦は映画を台詞、映像、音楽によって構成される総合芸術と考えていた。

ある日、亀倉は小津安二郎監督の映画『お嬢さん』(1930年12月公開)を観に行った。惹かれたのは、映画よりポスターだった。モダンなデザインに興味を持ったのだ。誰が図案を制作したのか知りたくなった。探すと、河野鷹思という図案家であることがわかった。当時、デザイナーは図案家と呼ばれていた。

亀倉がデザインに興味を持ったのを知った三浦は、さまざまなデザインの本を見せた。目を奪われたのは、海外のポスターが載っている作品集だった。ますます"図案"に惹かれた亀倉は、新聞の求人欄に掲載されていた広告制作会社の「少年図案家募集」の文字を見て、すぐに応募する。作品と面接で審査され、亀倉は採用された。共同広告事務所という名の制作会社だ。そこで初めて手がけたのは、サン・テグジュペリの小説『夜間飛行』の装丁、つまり本のデザインだった。

その後、共同広告事務所を辞めた亀倉は、写真家の名取洋之助が設立した日本工房に入社。ここで写真家の土門拳、図案家の山名文夫、河野鷹思らとともに仕事をするようになる。亀倉23歳、1938(昭和13)年のことだった。時代は戦争に向かって動いていた。

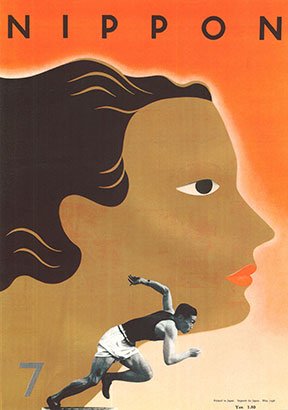

『NIPPON』7号の表紙

日本工房では対外プロパガンダのためのグラフ誌『NIPPON』の編集・制作を手がけていた。内閣情報局からの仕事である。入社したばかりの亀倉は、『NIPPON』のバックナンバーを研究した。同時に、モンタージュ(画像の構成・編集)、タイポグラフィ(文字の配置、装丁・レイアウト)などの技術を学んでいった。バックナンバーのなかに、とりわけ気になる表紙があった。アスリートらしき大きな外国人女性の横顔が金色に描かれたイラストの下に、スタートダッシュする短距離選手の写真が小さく配置されている。モデルは暁の超特急と呼ばれた吉岡隆徳だ。背景は朱色のグラデーション。この『NIPPON』7号の表紙の制作は、撮影名取洋之助、アートディレクター山名文夫、デザイン河野鷹思という当時の豪華メンバーで行われた。発行されたのは1936(昭和11)年6月。ベルリンオリンピック開催の2カ月前であり、オリンピックを意識してデザインされている。この表紙を見た亀倉は、「もっと早く日本工房に入るべきだったと悔やんだ」(馬場マコト「朱の記憶 亀倉雄策伝」)そうである。自らの手でデザインしたかったのだ。

『NIPPON』は戦中も発行されていた。亀倉はその対外プロパガンダ誌のデザイン・装丁の中心にいた。そんな亀倉に赤紙(召集令状)が届いた。戦争などに行きたくなかった。一緒に仕事をしていた社員も何人か戦死していたのだ。亀倉は内閣情報局や陸軍情報部に掛け合った。何とか出征を回避したい。しかし、いったん赤紙がきた以上、入隊を免れることはできなかった。亀倉は横須賀の海兵団に入隊した。「このまま南方戦線に送られてしまったらどうしよう」と思いながら、祈る。入隊から2週間後、通知が届いた。「重要用務者として召集解除する」。「救われた」と思った。玉音放送は武蔵境の自宅で聴いた。

1946(昭和21)年1月、亀倉はGHQから尋問を受けた。プロパガンダ誌を制作していたためだ。そして公職追放となった。フリーランスになった亀倉は戦前の仲間を探した。1951(昭和26)年、約50人のデザイナー仲間とともに日本宣伝美術会(日宣美)という職能団体を立ち上げた。名付け親は亀倉。メンバーには、原弘、山名文夫、新井静一郎、河野鷹思らがいた。二度と「戦争の広告」を作らないと誓った。再びそうなることのないよう、「世の中を美しく、楽しくする美術運動」を行うとした。

1959(昭和34)年12月、亀倉が中心となって広告制作会社の「日本デザインセンター」を設立。亀倉は専務取締役に就く。トヨタ自動車、アサヒビール、旭化成、東芝をはじめとする大手企業8社が出資した。1964年東京オリンピックのシンボル・マークのコンペ参加の声がかかったのは、そのわずか数カ月後だった。

オリンピックの公式ポスターの第1号は、亀倉がデザインした「シンボル・マーク」そのものであった。赤い大きな丸に、金色の五輪とTOKYO1964の文字を組み合わせたデザインは、あっという間に国民に浸透していった。次に第2号ポスターの制作依頼がきた。亀倉は悩んだ。1号を超えるデザインを期待されたからだ。まずは過去のオリンピックのポスターをすべて集め、分析をはじめる。わかったことは、過去のポスターはほとんどが開催地のアピールや古代オリンピックのイメージを描いたイラストで構成されており、スポーツをダイナミックに表現したものはなかった。亀倉は決めた。

「次は写真だ」

さまざまなスポーツのシーンを思い浮かべ、検討した。そのとき亀倉は、あるデザインを思い出した。『NIPPON』7号の表紙だ。テーマは陸上短距離のスタートダッシュだった。

「すばらしいデザインだった。あれを超えるものを作ろう」

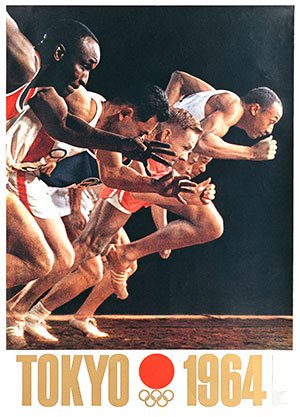

1964年東京オリンピック2号ポスター

信頼する広告写真家の早崎治をメインカメラマンに起用。ほかにサブのカメラマンを3名たてた。全員が同時にシャッターを切る。写真の背景を漆黒にするため、照明を消した夜の国立競技場を使用した。ストロボの光量を大きくしなくてはいけない。20台ものストロボを設置して、同時に発光させるため何度もテストを行った。当時の大判カメラは現在のような高速連写ができない。1回のスタートダッシュに1回のシャッターだ。日本の陸上競技選手3人と立川基地のアメリカ軍人3人、合計6人のモデルには30回以上もスタートダッシュをやってもらった。季節は3月、深夜におよんだ撮影に、モデルは寒さにふるえていた。

撮影後の写真を選ぶ。粗選びしてあった約50枚のポジフィルムを亀倉がチェックする。1枚ずつ見ながらはじいていく。スタートがそろっていない、顔が見えない、シャッターのタイミングが早すぎる……。だが、その写真は意外と早く見つかった。1枚だけが秀でていたのだ。

このダイナミックなスタートダッシュの2号ポスターは、オリンピック史上初の"写真を使用した公式ポスター"になった。当時のデザイン界に衝撃が走った。

「すごい写真だ。どうやって撮ったのだろう」

「効果的に写真を使うとここまで迫力が出せるのか」

一般の市民も驚いた。

「すごい選手たちがやってくるみたいだ」

「なにやらたいへんなことが起こりそうだ」

人々は、それまでぼんやりと抱いていたオリンピックのイメージが、現実のものとして迫ってくるのを感じた。亀倉のデザインにはそうさせるための力があった。

その勢いで3号、4号ポスターも制作した。オリンピックで複数の公式ポスターが制作されたのはこの大会が初めてである。写真の使用と複数のデザインという2つの史上初が行われたのだ。これ以降、オリンピック公式ポスターではその2つが実施されるようになる。

そして何よりもこの大会から、デザインが飛躍的に向上した。ポスターがアートに向かってぐっと舵を切ったのだ。それをやり遂げたのが亀倉雄策だった。

大野 益弘

日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。

大野 益弘

日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。