2016.11.22

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2016.11.22

あまり知られていなかった史実に錦織圭が光を当ててくれた。リオデジャネイロオリンピックのテニス男子シングルスで銅メダルを獲得して日本中をわかせた26歳の名手。かつてない道を切り開きつつある若きトッププレーヤーの活躍があらためて歴史の中から抜き出してみせたのは、96年も前のことになる先達の快挙である。

リオデジャネイロオリンピックで日本に銅メダルをもたらした錦織圭

日本選手が初めてオリンピックに参加したのは1912年のストックホルム大会。陸上選手2人だけの出場は何もかもが初体験のまま、あっさりと終わったが、第一次世界大戦による大会中止をはさんで日本が2回目の参加を果たした1920年のアントワープ大会の選手団には、早くも優勝候補が含まれていた。テニスの

明治中期を過ぎたころから学生を中心として行われるようになった日本のテニスは、独自の軟式時代をへて、1913年に慶応大学が硬式に転向したのをきっかけに国際舞台へと進出していく。慶応出身の熊谷、東京高商(東京高等商業学校=現在の一橋大学)出身の柏尾、清水善造といったトップ選手の面々が、商社や銀行の駐在員として欧米に派遣された機会を生かして主要な国際大会に出場し 、世界の強豪と互角の戦いをするようになったのだ。硬式転向からわずかな期間で頭角を現したのは、軟式のテクニックが硬式でもかなり役立ったからだろう。

そして1920年のアントワープ。三菱合資会社銀行部に入社し、当時はニューヨーク勤務の29歳だった熊谷は、全米ランク3位に入り、米国でもイチ・クマガイとして知られていた。柏尾も三井物産支店勤務で国際大会でも活躍していた。「最初から一番有望視され…」と熊谷が著書で書いているように、メダル獲得、それも金有力という見通しが本人たちにも日本選手団にもあったようだ。実際 、日本勢は順当に勝ち進み、シングルスでは熊谷が、ダブルスでも熊谷・柏尾組が決勝に進んだ。

熊谷は左腕から繰り出すフォアに威力があり、スピンの効いたショットによるベースラインでの打ち合いを得意としていた。出場選手の中でもその力は一枚抜けていたのではないか。当時の新聞に躍っている言葉からも、そのさっそうたる戦いぶりがうかがえる。 「

いかにも大時代で古めかしい表現だが、急成長を続ける熊谷ら日本勢の勢いはそれだけ際立っていたのだろう。「優勝は非常に有望なり」との見通しは、すべての関係者に共通するものだったに違いない。

ただ、夏のアントワープには予想外の落とし穴があった。選手たちは思わぬ苦闘に直面していた。熊谷の著書によれば、連日のように雨が降ってコートコンディションが悪かったうえに、シングルス・ダブルスともに出場する選手にとってはあまりにスケジュールが過酷だったというのである。

「…コートはぬかる、滑る、ボールは水をたっぷり含んで重たく意のままにならず…」

「来る日も来る日も二回ずつ試合のスケジュールを組んだのだから、選手は体力を消耗し続け、勝ち進むにしたがっていよいよ苦しくなる 」

著書の記述には、予想外の状況の連続で本来の力を出し切れない悩みといら立ちがつづられている。新聞にも「細雨にぬれつつ」「

結局、決勝はシングルス・ダブルスともに落とす結果となった。

熊谷がシングルス決勝で戦ったのは南アフリカのルイス・レイモンド。ひどく湿ったコートは相変わらずで、第1セットは逆転で取ったが、そこから3セットを連取されて涙をのんだ。

「疲労はその極」「全く余力がなかった」などの著書の記述を見ると、試合開始の段階で既に体力の限界に近づいていたようだ。

とはいえ第3、第4セットのスコアはともに5-7。苦しい中でも粘り続け、力を絞り尽したのがその数字から伝わってくる。

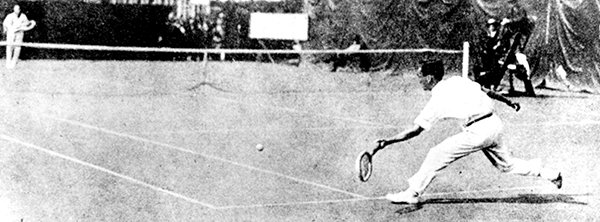

アントワープオリンピックでプレーする熊谷一彌

熊谷はその後すぐ、柏尾とともにダブルスの準決勝に臨んだ。ここは勝ったものの、翌日の決勝ではセットカウント1-3で英国ペアに屈した。疲れをいやすひまもない連戦。日本初のオリンピック金メダルは2人の手からするりと逃げた。

ちなみに熊谷がシングルス決勝で戦った25歳のレイモンドは、終わったばかりの大戦に戦闘機の操縦士として赴き、撃墜されて九死に一生を得た経験の持ち主だったという。その時代の、どこか騒然とした空気を伝えるエピソードだ。

「返す返すも不測の敗北を喫したことは残念至極だ。私のテニス生活中一生の不覚といっても過言ではない」

熊谷が書き残している言葉には無念の思いが強くにじんでいる。それまで英米の強豪と戦ってきた彼としては、さほどの強敵がいるとも思えなかったオリンピックで銀メダルにとどまったのがなんとも悔しかったのだろう。逆にいえば、当時、日本のテニスはそのレベルにまで達していたのである。それもまた、いまではあまり広く知られていないスポーツ史の一側面といえるだろう。

とはいえ、この2つの銀は歴史に大きな節目を刻んだ。これこそ、日本が初めて獲得したオリンピックのメダル。そこから数々の競技でオリンピック大会にさまざまな足跡を残していく日本勢の活躍が始まったのだ。

1928年のアムステルダムでは陸上三段跳びの織田幹雄による日本初の金メダル。初めて参加した女子でも、陸上800mで人見絹枝が銀を取った。その後、1932年のロサンゼルス、1936年のベルリンでは水泳陣が世界を驚かせる活躍を見せつけることになる。

体が小さいハンディや歴史のなさを独自の技で補い、海外の大柄な選手と互角に戦うようになった様子は、日本の国そのものが近代化を果たして欧米列強の背中をしゃにむに追った姿とも重なっていたのではないか。

日本初のオリンピックメダルを取った本人は「一生の不覚」と悔いた。が、日本スポーツの、また日本のオリンピック運動の発展のために、これはきわめて貴重な銀メダルだったと言っていい。熊谷、柏尾が扉を押し開いたことによって、後に続く者たちが将来への希望を見出したのである。

当時のテニス界で一番のビッグイベントは国別対抗戦のデビスカップ(デ杯)だった。

日本も例外ではなく、アントワープの翌年にデ杯に初出場して、いきなり王座保持国・米国とのチャレンジラウンドまで進んだことは、オリンピック銀メダルよりずっと大きな出来事としてテニス史に記されている。

一方、アントワープの後、テニスはオリンピックを離れ、1988年のソウルで復活するまでオリンピックとは無縁の時代が続いた。その間、テニスが四大大会を中心にプロツアー繁栄の時代を築いてきたのは言うまでもない。

そして、錦織圭という逸材の登場で再びクローズアップされるようになった日本のテニス。世界を驚かせたリオの銅メダルは、実に96年ぶりにテニスで得たオリンピックのメダルだった。

およそ1世紀も前に先駆者たちがもたらした初メダル。プロの世界でかつてない高みに手をかけようとしている若者がもたらした今回のメダル。

その間、日本のスポーツはオリンピックでも、またテニスでも幾多の浮き沈みを経験してきた。日本の国自体も、欧米に肩を並べようとしながら戦争でどん底にたたき落とされ、また復興を遂げるという紆余曲折をたどってきた。96年の時を隔てた2つのメダルは、発展も挫折も繰り返してきた長い道のりの一断面を象徴しているようにも見える。

(参考文献)

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト