体操の模範演技に魅せられて

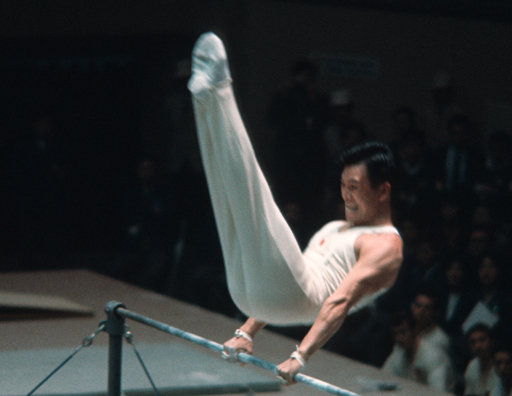

能代中学時代あん馬の練習を行う小野(写真提供:小野喬)

―― 幼少時、小野さんはどういう少年でしたか。

きかん坊でした。体を動かすのが大好きで、町中を走り回って鬼ごっこをしたり、そういう遊びに夢中でした。

―― 足も速かったのですね。

すばしっこかったのですが、短距離はそれほどでもありませんでした。1,000mや2,000mといった中・長距離が速かったですね。

―― ご出身は、秋田県能代市ですね。

はい。当時はとても体操が盛んで、明治神宮競技大会(現在の国民体育大会)では、能代出身者がよく上位を占めていたものでした。私が旧制小学校4年生のとき、市民運動会で、全国優勝した能代中学体操部員が模範演技を見せてくれたのです。軽々と宙返りをし、「危ない」と思った瞬間にクルッと回転してきれいに着地を決める。興奮しましたねえ。

―― それが体操を始めたきっかけですか。

ええ、すぐに見よう見まねで、小学校の体育館で練習を始めました。同級生の間でも体操が流行り、じゃあ「体操部をつくろう」という話になりました。そこで、担任の小林養助先生に相談に行ったら、「本当にやる気があるなら教えよう」という答えでした。

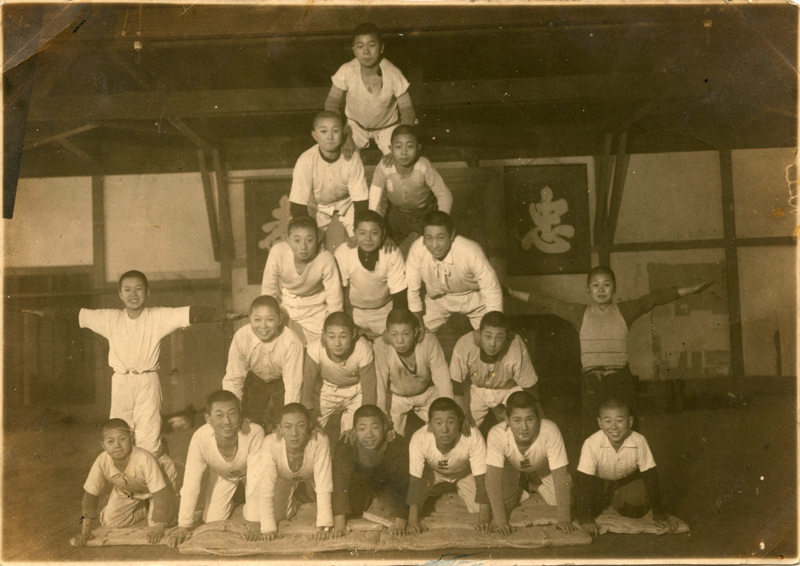

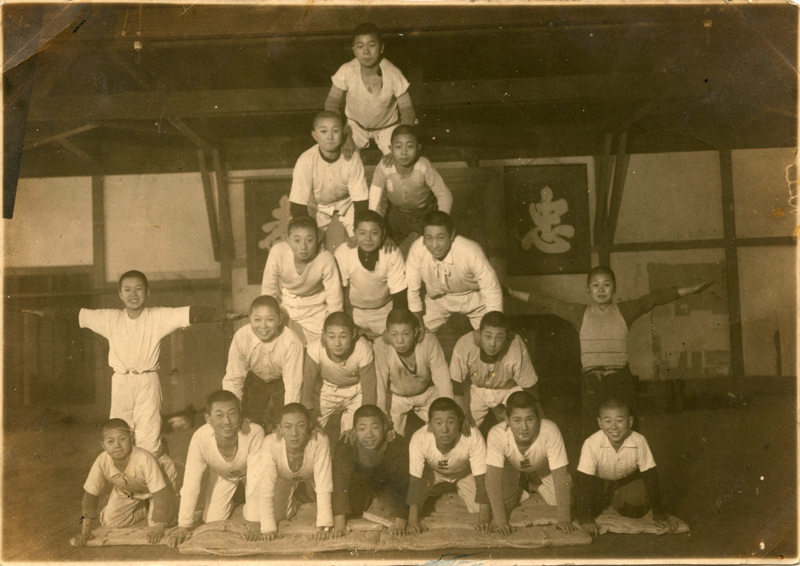

能代中学時代(ピラミッドの一番上が小野(写真提供:小野喬)

―― 小林先生は、体操の選手だったのですか。

いいえ、バスケットボールの選手だったそうです。

―― ああ、能代市はバスケの町でもありますね。

師範学校を出た先生は、体操、跳び箱、鉄棒、全部教えてくれました。6年生のころには、私は鉄棒の大車輪ができるようになっていました。そして1944年に、能代中学(現・能代高校)に入学しました。

―― 小野さんは文武両道だったのですね。

どうでしょうか。次第に戦争が激しくなってきて、毎日、飛行場の草むしりや塹壕掘り、油がなくなってきたので松根油を取るために松の根を掘ったりという毎日でした。

東京教育大学へ進学

―― 終戦を迎えたときはおいくつでしたか。

中学2年です。私は早速、体操部に入部しました。最上級生には、後に一緒にヘルシンキオリンピックに出場することになる鍋谷鉄巳さんがいました。体操というのは、模範演技を見るのが一番なのです。いい演技を見て、まねようという姿勢でひたすら反復練習をする。能代の冬は寒さが厳しいのですが、来る日も来る日も猛練習を積みましたね。

―― 小野さんは、インターハイで優勝されていますね。東京教育大学(現・筑波大学)への進学は、自然な流れだったのですか。

先輩の後を追うかたちで進学しました。高校時代、父はよく私に「体操よりも勉強しろ」と言っていました。でも高校生活最後の国民体育大会で、私が個人総合優勝と団体総合優勝をしたのを会場で見て、私の背中を押してくれるようになりました。

―― 1952年、大学3年生のときにヘルシンキオリンピックに出場されました。オリンピックへの関心は、大学入学当時から強く持っていらっしゃったのですか。

いいえ。大学1年のときに父が亡くなり、私は大学を辞めることも考えました。でも母が「私が働くから」と支えてくれて、私はアルバイトをしながら練習を続けました。どちらかというと、インターカレッジ(インカレ)を中心に考えていましたね。

日米交歓体操大会で気づいたこと

―― 大学の伝統を守ることも大切ですからね。

そのころ、進駐軍にいた日系のフランク遠藤さんという方の計らいで、アメリカの体操チームが来日し、日米交歓体操大会が開かれたのです。それを見て、いろいろ参考になることがありました。

―― 例えばどのようなことでしょうか。

日本選手の演技は、ゆっくりであまり変化がないのです。一方、アメリカ選手の演技は、大柄で雄大なのに、スピードとキレがあり、見たこともない技をたくさん取り入れていた。それを見て、われわれ日本人は、小柄ならではの機敏さをもっと活かした技を開発し、スピーディな演技をすべきだと気づきました。その方向性で練習に取り組むうちに、大学2年から3年にかけて急激に伸びていったのです。

―― 当時は、見て学ぶということが中心だったのですか。

ほとんどそうですね。コーチなどいませんでしたから。上級生と一緒に練習をして、「ここはこうじゃないか」とアドバイスし合う。自分で考えて技を開発し、試合では自分で技の構成をする、そんな時代でしたね。

ヘルシンキオリンピックは鼻に綿を詰めて出場

―― ヘルシンキ大会の代表には、早い時期から決まっていたのですか。

いえいえ。オリンピックへの意識もありませんでしたし、1年生のころは予選会にも出られませんでした。2年から3年にかけ好成績が出るようになり、最終予選は3年のときに2回ありました。

4月の予選会で上位10人以内に入り、5月の最終選考会で3位に入り選ばれたのです。日本にとって戦後初参加となる大会ですが、当時は「外貨がない」ということで、8人エントリーできるところを補欠なしの5人しか派遣されませんでした。そこで私は、皆さんに大変ご迷惑をおかけすることになりました。

―― 何があったのですか。

当時は、ヘルシンキへ渡航するのにプロペラ機で2日ほどかかりました。私は初めての飛行機で途中からめまいがひどくなり、途中、ストックホルムで救急車を呼んでもらい、病院に担ぎ込まれたのです。

―― 大変でしたね。

風邪をひいていて急性蓄膿症になったんですね。私が出ないと団体総合が成り立ちません。応急処置で蓄膿を取り、鼻に綿を詰めてなんとか出場することができました。

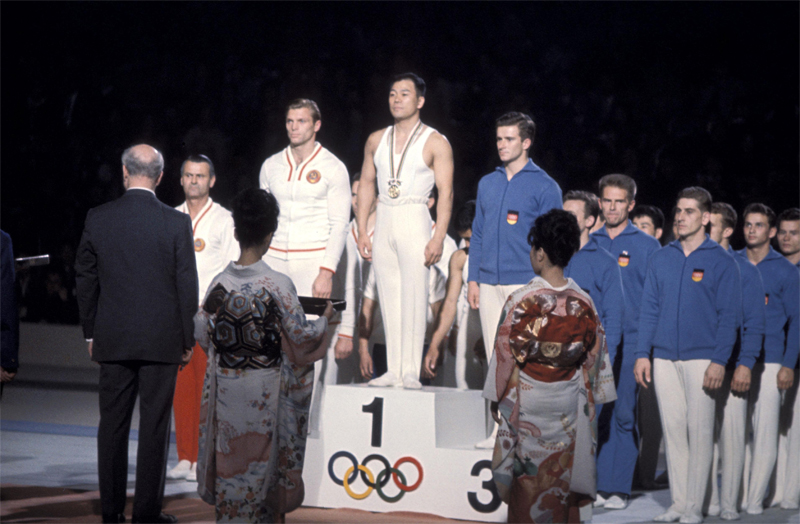

跳馬で銅メダルを獲得したのに表彰台に乗らず

―― 開会式には出られましたか。

開会式の前に予選会があって間に合わないのはわかっていたので、終了後すぐ会場にかけつけてスタンドから見ていました。

―― あのときの選手宣誓は、フィンランドの体操の名手、サヴォライネンでしたね。私は高校生でしたが、ヨーロッパの体操競技への関心の高さをよく覚えています。ヘルシンキでは、小野さんは初出場ながら、跳馬で銅メダルを獲得されたんですよね。

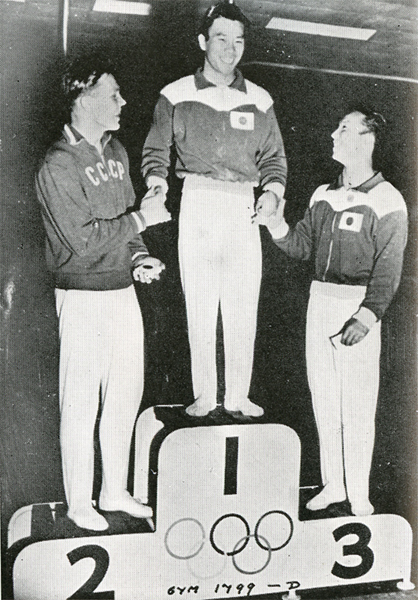

でも、表彰台には上がれませんでした。私は徒手(徒手体操=床運動)で銀メダルも獲得している上迫忠夫さんと同点でした。 同点の場合、日本の競技規則では、規定演技と自由演技のうち規定演技の得点のいいほうが上位なのです。ですから上迫さんが3位で、私は4位だと思い込んでいました。

―― なるほど。

私は表彰式のとき、体調もよくなかったので2階席で撮影しながら見ていました。すると日の丸が二つ用意され、式典が止まっているのです。「タカシ・オノ」というアナウンスが繰り返し聞こえました。当時は表彰式の後、模範演技をすることになっていました。私が返事をすることもできずにいたら、上迫さんが「小野は病気だ」というようにジェスチャーをして、ようやく表彰式が始まりました。

―― 正しいルールが日本に伝わっていなかったと。

そうです。体操はドイツ語とフランス語の用語が多いのです。ドイツ語の先生に訳してもらっていましたが、例えばドイツ語で「櫛」のことを「カム」と言います。「グリフ」は「握る」です。「カム・グリフ」といえば「逆手握り」の意味なのですが、それが「櫛を握る」と訳されたりするんですよね。

―― ああ、そういう時代ですか。

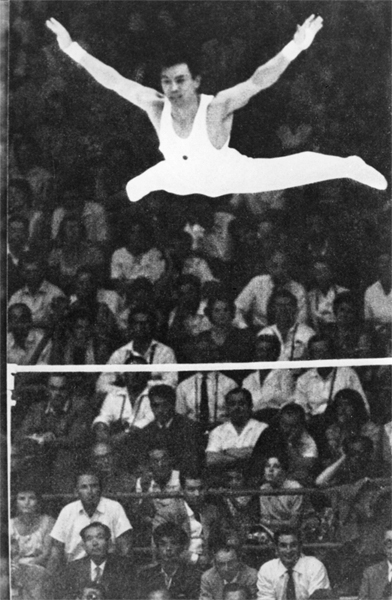

そうなのです。われわれ選手5人は、ヨーロッパの体操を吸収するという目的も持っていたので、8ミリを持参していろいろ撮影しました。 この大会は「勉強の場という意味合いが強かったのですが、跳馬と徒手でメダルを取ることができ、「日本人はバネがあって体操向きだ」という国際的評価を受けました。