2019.11.20

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.11.20

早稲田大学時代の織田幹雄

常に自らが目指すべき理想を掲げている。その理想を実現するためには何をしたらいいか、常に考え続け、行動し続ける。陸上競技にすべてをそそいだ織田幹雄の93年の生涯は、そんな姿勢で貫かれていた。

1905(明治38)年に広島で生まれた織田が、長距離走や跳躍競技を始めた旧制中学のクラブは「徒歩部」だった。つまり、当時はまだ「陸上競技」という言葉さえ一般的でなかったのだ。当然、指導者もいないし、競技に関する情報も乏しい。そこで彼は、すべてを自分で考え、工夫していくというやり方を身につけた。身長165cmと小柄な体で、どのように記録を伸ばしていくか。そのためにはどんな練習が必要なのか。そのことを四六時中考えたのである。

着々と記録は伸びたが、織田はけっして立ち止まらなかった。満足はせず、もっとできるはずだと自らを叱咤した。道を歩いていて、高い木の枝があると、すかさず跳びついたものだと彼は著書に記している。ジャンプの力を増すために必要だと思えば、人目も気にせずすぐに実行に移したというわけだ。専門は走り幅跳び、走り高跳び、三段跳びといった跳躍種目だったが、その他の種目にも積極的に取り組み、十種競技まで手がけたのも、自分の可能性を少しでも押し広げていくためだった。身ひとつで「走る」「跳ぶ」「投げる」という人間の基本的な能力を高めていく陸上競技。そのシンプルさ、さらに奥に広がる果てしない深さを織田は何より愛していて、そのための努力はいっさい惜しまなかったのである。

1928年アムステルダムオリンピックの三段跳びで金メダルを獲得

1928(昭和3)年にアムステルダムで開かれたオリンピックの三段跳び。日本初、加えてアジア初ともなるオリンピックの金メダルは、そんな日々から生まれた。「最大の力となったのは、試行錯誤しながらもさまざまなことを試みてきた努力」と自ら記しているように、この華奢なアスリートは、努力が無限であり、人間が持つ可能性が無限であることを身をもって示してみせた。織田幹雄が残した最大の功績はそのことに違いない。

現役を退いてからも、彼は陸上競技を愛し続け、指導や普及への努力を現役時代と同様の情熱で積み重ねた。新聞記者や大学教員としての仕事の一方で、陸上の研究に没頭し、どこへでも出かけていって指導にあたった。伝説の金メダリストとしてすべての関係者に尊敬される存在でありながらも、偉ぶる様子などは微塵もなく、一陸上人として後進に力を貸そうとする姿勢はまったく変わらなかった。

そんな織田が、長年の夢をついに実現したのは1964(昭和39)年、東京オリンピックが開かれた時のことである。

彼はオリンピックのたびにこう感じていた。

「オリンピックには世界中から選手が来るけれど、参加しただけで満足している者も多い。コーチにも、勉強もしないでただ行っただけという者がいる。それではオリンピックに参加する意味がない。世界のコーチがみんなで話し合って技術の向上に努めるべきじゃないか。国籍なんかにとらわれず、世界中で力を伸ばしていけばいいじゃないか」

オリンピックは誰にとっても最高の学びの場であるはずだ。なのに、積極的に学ぼうとしない者も少なくない。最高峰の大会に参加しただけで満足して、知識や技を吸収しようともしない選手や指導者も目立つ。誰よりも努力を積み重ね、ひたすら学ぼうとしてきた織田にとって、それはなんとも歯がゆい状況だった。そして、そこからひとつのアイディアが生まれる。

「世界中からやってくる陸上のコーチが集まれる場所をつくりたい。いろいろな国のコーチが自由に交流し、話し合える場所を設けてみたい。そうして、陸上の指導について活発に議論をすれば、みんなで力を伸ばしていける」

国籍が違おうが、政治体制の異なる国であろうが、陸上競技を愛し、選手の力を伸ばしてやろうという思いは変わらないはずだ。ならば、そうしたコーチたちが一堂に会して、自由に話のできる場所があったら、どんなにいいだろうか。どれほど陸上競技の発展に寄与できるだろうか。そう思ううちに、この考えは織田の心の中で大きくふくらんでいった。伝説の金メダリストに、ぜひとも実現したい夢が、またひとつできたのである。

織田にはひとつの記憶があった。戦後、ポーランドで開かれた世界友好祭というイベントに、選手たちを連れて赴いた時のことだ。そこでは毎晩のように、各国が交歓会を開いていた。さまざまな国の選手やコーチが会話をかわしていた。スポーツは国の壁を取り払い、世界をひとつにする力を秘めている。そのことを目の当たりにした貴重な経験を織田は記憶にとどめていた。

長年の夢を形にする絶好の機会となったのが、1964年の東京オリンピックである。世界中から、競技を通して知り合った旧知のコーチたちがやって来る。ひと声かければ、皆が二つ返事で集まってくるだろう。この機会を生かさない手はない。 もちろん、東京大会には招致段階から深くかかわってきた。陸上では総責任者として強化の先頭にも立ってきた。自国開催となれば、スポーツ界のリーダーの一人として果たすべき役割は数多い。が、いくら忙しくとも、あの大事な夢を忘れることはなかった。

オリンピックの期間中、どこかの場所を借り切って、陸上のコーチなら誰でも気軽に立ち寄れるようにしよう。織田はそんな計画を立てた。ただし、それには相当の費用がかかる。到底、一人でまかなえるものではない。織田は旧知の企業経営者に話をし、資金提供を受けることにした。経営者が快く頼みを聞き入れたのは、やはり、陸上発展にかける純粋かつ無私の情熱に心打たれたからだろう。

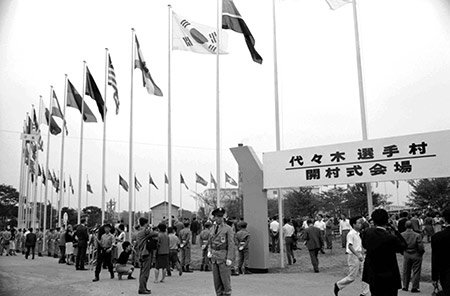

1964年東京オリンピック選手村の開村式

東京・代々木に設けられたオリンピックの選手村。そのすぐ近くのレストランの貸し切りという形で夢は現実となった。オリンピックの組織委員会や日本オリンピック委員会、陸連などの大組織はいっさいかかわっていない。あくまで織田幹雄個人として計画し、実行に移した。常に独立独歩を貫いてきた身としては、最初からすべて一人でやり遂げるつもりだったに違いない。

オリンピックが開幕すると、この「コーチのためのサロン」は連日活況を呈した。競技が終わり、夕暮れになると、各国のコーチたちが続々と集まってきた。テーブルをいくつか置き、飲食はビュッフェ形式。皆が自由に会話の輪をつくり、飲んだり食べたりしながら、気のおけない時間を過ごした。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカと国籍も人種もさまざま。東西冷戦のただ中ではあったが、ソ連・東欧圏のコーチも訪れて、西側の人々と交流したという。

堅苦しい挨拶などはいっさいなし。気軽で気楽な語り合いで夜が更けた。とはいえ、世間話というより、やはり競技に関する会話が多かったようだ。「できるだけ多くの人々が集まり、陸上に関する知識を深めていく」という主催者の目的は達成されたと言えるだろう。

織田自身も毎日必ず顔を出した。日本陸上チームの総監督という立場で、日中はずいぶん忙しかったことだろう。それでも、夜9時ごろにお開きになるまで、ずっとつき合っていたという。各国コーチの会話の輪にも加わった。英会話に不自由がなかったのは、若いころから国際交流を見据えた勉強を欠かさなかったからだ。その時59歳。長くあたためてきたひとつの理想が目の前で形になっていることが、彼には何より嬉しかったに違いない。

「こういう集まりは、他のオリンピックでもあまりなかったのではないでしょうか。父の目的は達せられたと思います。本人も、最高の成果だったと思っていたでしょう」

織田幹雄の長男で、このサロンも何回か訪れたという織田正雄の回想である。語学に堪能で、たびたび織田幹雄の海外出張にも同行したという子息は、言葉少なだった父の喜びを以心伝心で感じとっていた。華やかで巨大なオリンピックの中ではほとんど目立たなかった、地味でささやかな集まり。それでも、スポーツのあるべき理想をひとつ、独力で形にしたことの意義ははかりしれないほど大きい。当の本人も、日本初の金メダルをはじめとする数々の成功と同じほどの手ごたえを感じていたのではないだろうか。

「世界人となるべし」。それが織田幹雄のモットーだった。そのことをしばしば子息たちにも語り聞かせていたのを織田正雄は覚えている。世界人と国際人、二つの言葉はいささか意味が違うのだというのがその趣旨である。

「父は、自分は世界人なんだと言っていました。日本人が日本の国籍を背負って海外で何かを行うとすれば、それは国際人だ。しかし自分は国籍にとらわれてはいない。意識としては世界人なんだ、と。それが信条でした」

スポーツは国のためにやるものではなく、個人として取り組むものであり、自分の楽しみとしてやるべきものである。だから、オリンピックも国のために行ったのではなく、あくまで個人として参加してきたのだというのが織田幹雄の考え方だった。そうした意識を持っていれば、自分の国の選手だけが強くなればいい、自国の成績さえよければいいという考え方にはならない。皆で知識を共有し合い、力を合わせて陸上競技全体を発展させていこうというのは、そうした「世界人としての」姿勢から生まれた信条だった。東京オリンピックを好機として実現させた「すべてのコーチたちのためのサロン」は、そうした信条、そうした生き方の集大成のひとつでもあった。

陸連名誉会長の肩書きが示すごとく、日本スポーツ界きっての大御所的存在として遇され、生ける伝説ともなっていた織田幹雄は、だが、最後まで一陸上人として競技の現場で指導や研究にあたる姿勢を崩さなかった。競技と選手のことを第一に考える方向性も揺らがなかった。商業主義の徹底で、ともすれば主役のはずの競技と選手がビジネスの陰に隠れがちになったり、国家が前面にしゃしゃり出て国威発揚をはかったりする近年のオリンピックを深く憂えていたのはそのためだ。いまこそ、あらためて「理想」を見つめ直すべし。織田幹雄の足跡は、現在のスポーツ界をそういさめているように思える。

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト