高校で知った“世界の柔道”

東海大学湘南キャンパス

―― 高校は地元の宮崎県を出て、神奈川県の東海大相模に進学しました。その理由は何だったのでしょうか?

兄も宮崎県内の強豪校に進んでいましたし、私にも県内から沢山誘いはあったのですが、それでも両親が「強くなりたいのなら、中央に行きなさい」と薦めてくれたんです。それで最終的に自分で決めました。

―― 不安はありませんでしたか?

希望や野望というものを強く持って行ったわけですが、不安がなかったというと嘘になります。内心では、不安は相当ありました。強豪校でしたし、初めて親元を離れての寮生活でしたから、「どんな世界が、待ち受けているんだろう」と。でも、宮崎を出る際、父からこう言われたんです。「いいか、オマエは強くなるために行くんだぞ。苦しいことや辛いことがあるだろうが、その思いだけは揺らいではいけないぞ」と。15歳の少年が、どれだけ理解していたかはわかりませんが、それでも「東海大相模に行くからには、必ずや日本、世界のチャンピオンになって宮崎に凱旋するんだ」という強い気持ちは持っていました。今考えると、一柔道家としても一人間としても必要な「覚悟」と「責任」というものを、その時父からいただいたんだな、と思っています。

―― 東海大相模に行ったことで、何か変化はありましたか?

それまでは片田舎でやっていたのが、東海大相模に行ってからは、世界というものをまざまざと見させてもらいました。それは非常に強烈ではありましたが、その後の人生においては、不可欠なものだったなと思います。

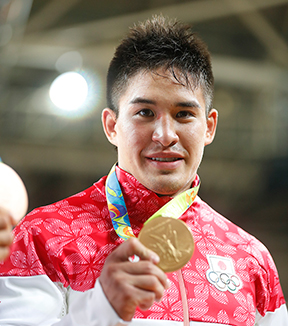

世界柔道選手権大阪大会100kg級で優勝

(2003年)

―― 「世界を見た」というのは、どういうことですか?

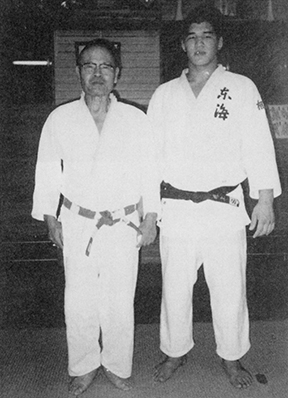

まず一つは、東海大学の道場には、世界から一流の選手が多く集まって練習していますので、世界の柔道を肌で知ることができました。また、東海大学柔道部の礎を築かれ、13人もの世界チャンピオンを育てられた佐藤宣践先生や、世界選手権3連覇、1984年ロサンゼルスオリンピック金メダリストの山下泰裕先生からは、「世界で勝つための柔道」、また「世界で勝つための心構え」というものを指導していただきました。

ですから、その後の私の成績や、柔道家としての在り方というのは、東海大の指導なくしてはあり得なかったと思っています。

―― 「世界で勝つための柔道」とは?

私は高校時代から身長が183センチあって、体重も100キロありましたから、国内では大きい選手でした。しかし、世界に行けば、身長が2メートル以上あって、体重も120キロある選手もいるわけです。私自身は100キロ級の試合に出ていましたが、それでも無差別級への憧れがありましたから、そういう体格で劣る選手に、どうすれば勝てるのか、得意技の内股ひとつで、果たして勝てるのかと考えた時に、「いや、そうではないな」と。やはり時には、自分より大きな選手の懐に入って、相手が技を繰り出せないような担ぎ技も必要になってくるなと。そういう技術的な部分において、特に変わっていったように思います。

また、常にグローバルな視野を持ったのも、高校に入ってからでしたね。例えば、小、中学の時には、しっかりと組んで、相手の技を受けたり抑え込んだりしていました。これは、柔道というスポーツにおいて絶対に必要な土台です。しかしながら、そういう柔道だけで世界で勝てるかというと、そうではありません。相手はまともに組んではくれませんし、いわゆる反則技を狙ってくる。それにどう対応するのかというのは、世界を視野に入れた時には、必ず考えなければいけないことです。そういう世界で戦っていくためには、どういう心構えや技術を持っておかなければいけないか、ということを、高校時代からみっちりと指導していただきました。

母親が立ち返らせてくれた原点

ロサンゼルス・オリンピック無差別級で金メダルに輝いた山下泰裕(1984年)

―― 井上さんは世界選手権に4回出場し、そのうち3回優勝(3連覇)されています。井上さんにとって、世界選手権とはどういうものでしたか?

私の中では、初出場で初優勝した1999年の世界選手権(イギリス・バーミンガム)が最も思い出深いですね。もちろん、どの世界選手権もすべて思い出はあります。ただ、全日本選手権やオリンピックもそうですが、「初優勝」というのは、やはり格別でした。

―― 当時は、「井上康生に敵なし」というくらい、とにかく強いイメージがありました。

いえいえ、そんなことは決してありません。余裕なんてものはなかったですし、全ての試合がギリギリのところでの勝負でした。結果的に、すんなり勝つこともあれば、瀬戸際での勝利ということもあるだけで、試合に臨む心構えとしては、常に最悪な想定をしていました。もちろん一番いいのは、試合開始早々にパッと投げて終わり、という試合で、そういうものもイメージはしていましたが、スポーツというのは生き物ですから、どうなるかはやってみないとわかりません。ですから、もう一方では、ギリギリの試合になった時にどうするのか、どういう部分で勝負しに行くのか、というところも準備をして試合に臨んでいました。ですから、楽だったという試合は一つもありませんでした。

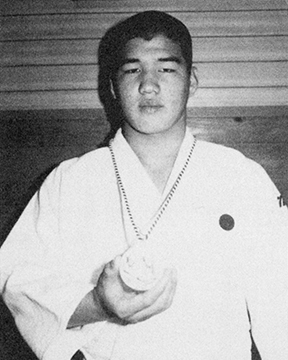

シドニー・オリンピック100kg級で金メダルを獲得し、母の遺影を掲げて表彰式に臨む。

(2000年)

―― 99年は、春までは不調でしたよね。それがいきなり世界選手権で優勝し、翌年にはシドニーオリンピックで金メダルを獲得してしまった。何かきっかけになるものがあったのでしょうか?

確かに、99年は大スランプに陥っていました。国際大会に出場しても、すぐに負けてしまいましたし、国内大会においても優勝することができず、ある意味、どん底に落ちた感じでした。自分の中では日々一生懸命に過ごすようにはしていたんですけども、それでもなかなかスランプから脱出することができずに苦しみました。

そんな中、一番の苦しみというのは、やはり母の死でした。その年の6月に母が亡くなり、「なんでこんなに苦しまなくちゃいけないんだ」という思いがあったんですけども、その一方で、母から大きなエネルギーをもらっていたんです。母の死によって、内面的な部分での変化が生じたというのところはあったと思います。

―― 何か気持ちの変化があったのでしょうか?

柔道に対して、自分にうぬぼれがあったのかなと。当時は非常に注目されていて、それこそ「山下二世」というふうにも言っていただく中で、何か勘違いしている部分があったのではないかと思ったんです。決して練習の中で手を抜いたりということはありませんでしたが、柔道を心から好きでやっているというよりは、使命として「勝たなければいけない」「練習しなければいけない」と思いながら柔道をやっている自分がいたんです。

それが母の死によって、もう一度柔道が好きで仕方なかった頃の自分を思い出すことができました。一柔道家として、一人間としての死生観を母が与えてくれたのかなと。

それは何かというと、やはりがむしゃらに、精一杯、そして生き抜くために考え抜いてやる、ということ。そういう部分を取り戻させてくれたというところがあって、その後は見違えるように調子が上がっていきました。そして、10月の世界選手権でチャンピオンになることができたんです。

世界柔道選手権ミュンヘン大会100kg級で優勝。(2001年)

―― シドニーオリンピックまでの道のりというのは、そういう内面的な部分においての成長があったと。

そうですね。99年の世界選手権で優勝した後というのは、自信に満ち溢れていた状態でした。選手には、強い時期というのがあって、それがずっと続くわけではなくて、3~5年の間だと思うのですが、それが私にとってはシドニーの年から翌年にかけての時期だったかなと。それこそ一日一日、特に日本代表の合宿の時なんかは、毎日のように「また、オレ強くなっちゃったな」と感じていました。

―― 当時というのは、それまで日本の柔道にはなかったものが国際ルールとして出てきて、様々な変更がありました。そういうものに戸惑いはなかったのでしょうか?

例えば、カラー道着においては98年にテストマッチ、99年からは正式に導入されたわけですが、実は高校時代から「カラー道着というものが導入されるから」と言われて、既にカラー道着を着て練習をしていたんです。ありがたいことに、そういうグローバルな視点というものが東海大にはあって、いち早く新しいことにも取り組んでいましたので、何かルール的な変更があったとしても、あまり戸惑いを感じることはありませんでした。逆に、今の私が新しいものを取り入れることにちゅうちょせずに、「次はこれ、次はこれ」という発想を抱けるのは、もともとの性格に加えて、東海大で育ったということが大きいのだと思います。

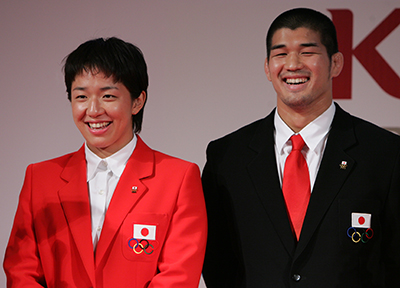

シドニー・オリンピック100kg級で金メダルを獲得。(右)(2000年)

―― 当時の日本柔道界は、カラー道着には大反対でしたよね。

そうでしたね。経済的な問題もありましたし、何よりこれまでの日本柔道の伝統という部分において、柔道着を替えるということに対しての違和感というものはあったと思います。確かに、変えてはならない伝統というものはあります。しかし、今はスピーディに物事が動いていく時代ですから、柔道がそういう流れに置いていかれてしまうようなものであってはいけないのかなと。カラー道着を肯定するというわけではないのですが、同じような体格の選手同士が、同じような動きをしていれば、見えにくいという部分は、正直あったと思うんですね。逆に白と青の道着に分けることによって、非常に見やすくなりました。

現在、196の国と地域が国際柔道連盟に加入し、いわば全世界で柔道が行われています。それだけ柔道が世界的なスポーツになったという証でもあります。そういう中で、我々日本としても、残しておかなければいけないものは残しつつ、しかしながら、世界的な視野を見ながら柔軟に対応していく部分も必要なのではないかと、私自身は考えています。

―― 「柔道の父」である嘉納治五郎先生を例にとっても、柔道はいち早く世界を視野において発展してきたスポーツですよね。

文献などを拝見すると、嘉納先生というのは、非常に柔軟な考えの持ち主でいらっしゃったようですね。嘉納先生は柔道の発展を考えていく中で、その時代その時代で、さまざまな新しいものを取り入れていった方だったのだと思います。

例えば、まだスポーツ科学という概念が日本には皆無だったあの時代に、既にウエイトトレーニングや交代浴、あるいはアイシングのシステムといったものを取り入れていらっしゃるんです。ですので、嘉納先生という方は残しておくべきものは残しながらも、「いや、これは柔道のためだ」と思ったものは、率先して変えていくような、先見の明と大きな器量を持たれていた方だったのではないかなと、勝手に想像しています。そして、私自身もそうでありたいと考えています。

近代柔道の始祖嘉納治五郎

自らの限界を悟っての引退表明

―― 2004年、日本選手団の主将として臨んだアテネオリンピックでは、準々決勝で敗れるという残念な結果に終わりました。しかし、柔道家としてはシドニーから4年を経て、さらに大きく成長していたのではないでしょうか?

本来は、そうでなければいけなかったと思います。しかしながら、全てにおいて自分自身の未熟さが出た大会でした。経験という積み重ねがあって、メダル獲得するチャンスは十分にあったにもかかわらず、自分の弱さというものが露呈してしまい、メダル争いさえもできなかったというのは、自分の未熟さ以外の何物でもありませんでした。

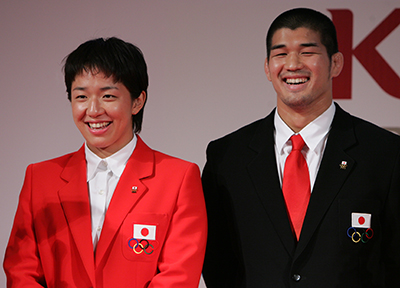

アテネ・オリンピックでは日本選手団の主将を務める。

左は旗手の浜口京子(2004年)

―― 戦術面、技術面からすると、どうだったのでしょうか?

シドニーオリンピック以降、2001年の世界選手権(ドイツ・ミュンヘン)、2002年のアジア選手権(韓国・釜山)、2003年の世界選手権(大阪)では、すべて一本勝ちしているんです。そのために、2004年アテネオリンピックでは「一本を取らなければいけない」というある種の驕りがあって、投げ急ぐようなところがありました。相手に隙を与えるような柔道をしていたんです。もっと堅実的に攻めていきながら、最後は自分の形で仕留めるとか、そういうような流れに持っていければ、また試合の展開は変わっていたと思います。

アテネでは、実は1回戦から本調子ではなく、自分の柔道ができていませんでした。しかし、それを受け止め、踏まえたうえで、あの一日を過ごしていれば、結果は変わっていたのかなと。しかし、当時の私は、1回戦で調子が出なかったのだから、2回戦では上げていかなければいけない、3回戦ではもっと上げていかなければいけない、という焦りがありました。それが相手に隙を作ってしまったんです。本番当日に、調子が上がらない自分を冷静に受け止めるというのは、なかなか難しいことではあるのですが、世界で勝つためには、やはりそういうこともできなければなりません。現役時代にそういう経験をしたからこそ、今、指導者として選手たちには準備の重要性をを伝えています。

オリンピックというのは、4年に一度しかないわけで、柔道の選手にしてみれば、1461日分のたった1日でしかありません。その1日を100%の状態で臨めるかというと、それは非常に難しいわけです。だからこそ、調子がいい悪いに関係なく勝てる準備というものをしっかりとしていかなければ、あのたった1日を制することはできないんです。

アテネ・オリンピック100kg級(右)(2004年)

―― アスリートにとって、引き際というのは非常に難しい問題で、悩む選手は少なくありません。しかし、井上さんは2008年の全日本選手権で敗退して、わずか3日後には、あっさりと引退を表明されました。あの時は「負けたら引退」と決めていたんですか?

柔道人生の一つの区切りとして、29歳11カ月で迎える北京オリンピックを最後にしようというふうには考えていました。ですから、アテネで負けた後、この悔しい思いを次の北京で絶対に晴らして区切りにしよう、という思いでやっていたんです。

そういう中で全日本で敗れた時に、「あ、これはもうやめた方がいいな」というふうに思いました。その気持ちに素直に従ったということです。

アテネ・オリンピック100kg級準々決勝で敗れる。(右)(2004年)

―― しかし、「まだまだやりたい」というお気持ちもあったのではないですか?

いえいえ、「正直これは限界だな」というふうに思いましたので、あの時負けた時点で引退しようと決めました。

―― 私も含めて、誰もが引退するとは予想していなかったと思います。

私にとっては、何の迷いもありませんでした。アテネ後、「北京までは戦い続けよう」と思って精一杯やりましたし、それで負けたんだから、もうやめようと。もちろん、当時はまだ戦える力はありましたが、それでもこれから先を考えた時に、「もう、厳しいな」と思ったんです。