2025年5月14日

石井 昌幸(早稲田大学スポーツ科学学術院教授/ 早稲田大学競技スポーツセンター所長/ 早稲田大学ア式蹴球(サッカー)部部長)

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

2025年5月14日

石井 昌幸(早稲田大学スポーツ科学学術院教授/ 早稲田大学競技スポーツセンター所長/ 早稲田大学ア式蹴球(サッカー)部部長)

「近代スポーツ」が生まれたのは、19世紀後半のイギリス。パブリックスクールや大学でルールや組織が作られ、卒業生たちが様々な競技の協会を作って統一ルールを成文化した。やがてスポーツは世界に広がる。スポーツは、体制内化された標準エリートを量産するのに適合したから教育に取り入れられ、植民地エリートの馴化に有効だったから世界に広まり、やがてメダル獲得競争などの政治や経済の具と化した、などの批判的理解もある。歴史的事実としては、たしかにそうした一面はあって、私も歴史研究者としてそのようなことも書いてきたが、ここではそれを、本来の理念の面から論じておきたい。そもそもスポーツはなぜ、ここまで社会的な価値を認められるようになったのか。

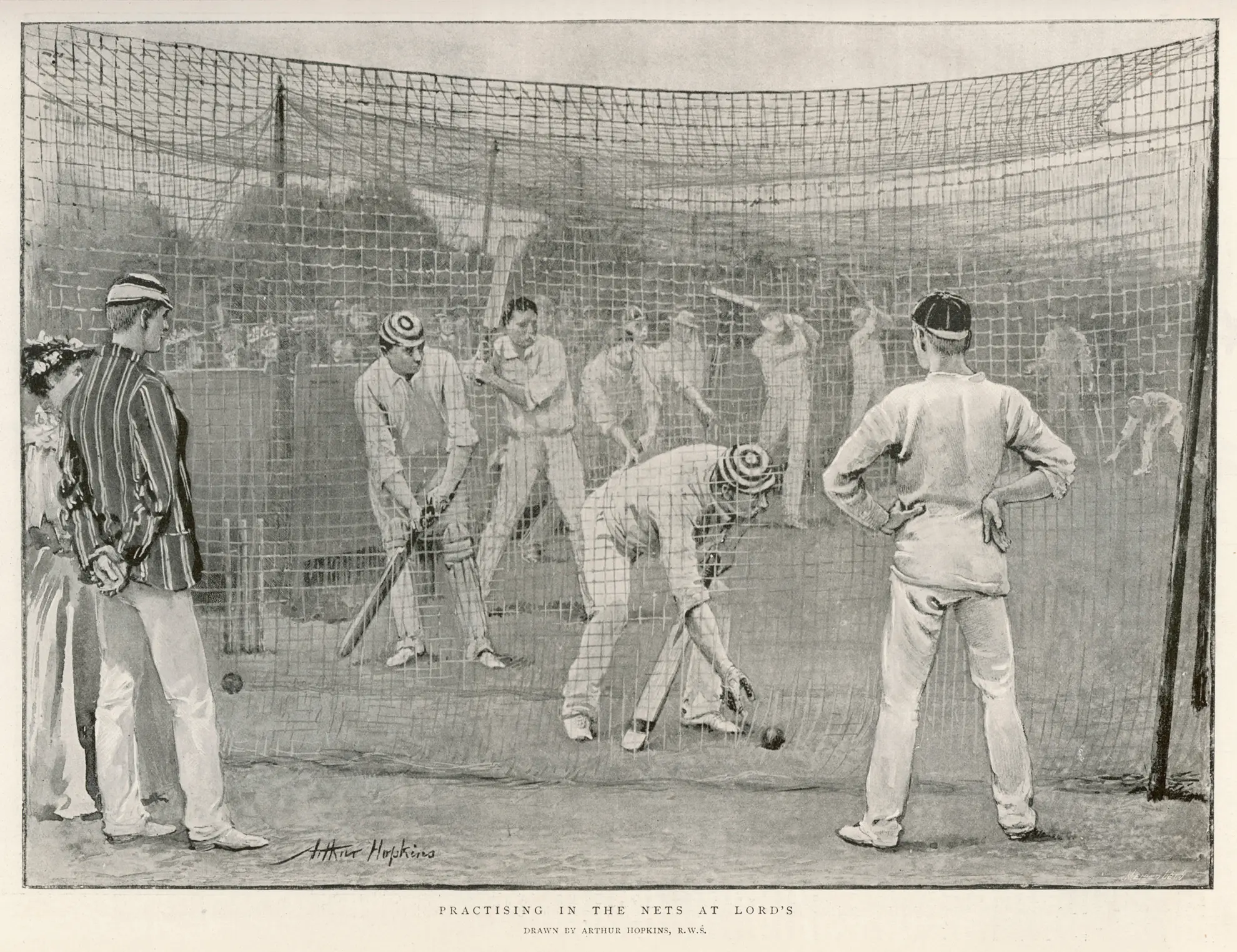

Lord's Nets. Date: 1894

この文脈で見落としてはならないのは、19世紀後半のイギリスで、スポーツは広い意味でのリベラルアーツ教育のひとつとして認められるようになった、という点であると思う。リベラルアーツは一般的に「教養」と訳される。それはプラトンが『国家』のなかで示した教育観に由来し、古代ローマで自由七科として体系化されたが、近代になると科学や実学とは反対の、いわば役に立たない知識、「教養」となった。いまではそれが、見直されてもいる。

しかし、近代スポーツを生み出した19世紀後半のイギリスでは、リベラルアーツの「リベラル」は、もっと広くとらえられていた。そのことを教えてくれるのが、19世紀イギリスの神学者J・H・ニューマンのリベラル論である。政治の世界でリベラルの対義語と言えばコンサヴァティヴ(保守的な)やパターナル(権威主義的な)だが、著書『大学の理念』のなかでニューマンは、リベラルの対義語は「サーヴァイル(servile)」であると言っている。それは、「奴隷的な・従属的な」といった意味を持つ言葉である。

この対置は古代ギリシアに遡る。そこは奴隷制社会であったから、自由市民が行なう政治や哲学の討論などの知的営みがリベラルであり、奴隷が行なう肉体労働や手仕事などの身体的営みがサーヴァイルであった。アーツ(技)も身分によって二分されていたわけである。

ニューマンもいったんは、サーヴァイルな営みは、「頭をほとんど使わない肉体労働」などで、「リベラル教育およびリベラルな営みとは、精神と理性と内省を働かせること」であるとしている。しかし、19世紀イギリスの社会で実際に流通している「リベラル」の意味範囲は、もっと複雑なものだと彼は言う。ニューマンは、「現実には、リベラルな身体的営みもあれば、リベラルでない知的営みもある」と述べて、リベラルな身体的営みの例として「古代の体育(パラエストラ)、オリンピック競技など」をあげ、「そこでは知力と同じく、身体の力と技に賞が与えられた」と述べている。

ここでニューマンが、「リベラルである」ということを、「精神的なもの vs 身体的なもの」のような二分法や、特定の科目を学ぶことのような、行為の具体的内容によってではなく、それをする際の「構え」の問題としていることは重要であろう。ニューマンはこうも言っている。「とても平凡な探求でも、かりにそれが自己完結的で、それ自体でコンプリートしているなら、リベラルな性格を持つ。最高に高度な探求でも、それが、そのこと自体以外の何かを志向すると、リベラルな性格を失う。だから、骨折の治療に関する学術論文とクリケットや狐狩り〔スポーツ〕を、価値と重要度の点で秤にかけるのは馬鹿げている」、と。加えてニューマンは、リベラルアーツと、専門教育や実学を対置することにも、意味がないと考えていたようだ。

19世紀後半のイギリスにおいて、「リベラル」であるということは、「アマチュア」であるということとイコールであった。「アマチュア」とは本来「愛する人」という意味で、つまり対象への愛着ゆえに、それに関わっている人のことだった。何かに愛着を感じるか感じないかは個々人の自由であって、主体的な選択を前提としている。強制されたり、具体的な結果・対価が約束されているからではなく、自らがやりたいからやっているのがアマチュアであり、だからリベラルとイコールだったわけである。

しかし、アマチュアは、やがてプロと対置されて、お金を貰うか、貰わないか、といった二分法に変わっていく。プロのほうが高度で、アマチュアは趣味、といったニュアンスも帯びていき、プロフェショナルはポジティヴな意味で用いられ、アマチュアはネガティヴな意味で用いられることも多くなる。けれども、ここまでに述べてきた観点から見れば、プロ・スポーツ選手でもアマチュア的であることはできるし、事実そういうトップアスリートは多い。たとえば、野球の大谷翔平選手は、ある意味「アマチュア的な構え」を貫いていると言えないだろうか。高校生の時もメジャーリーガーとなった今も、「野球が上手くなりたい」というリベラルな姿勢は変わらないように見えるからだ。

大学運動部員の大部分は一般の社会人になるが、プロ選手や企業選手になる者も少数いる。だが、ニューマンの顰に倣えば、そこに区分線を引くことには、あまり意味はないと筆者は考える。大学運動部は、リベラルアーツ教育の1つの場だと思うからだ。別にスポーツでなくても良い。演劇でも、音楽でも、ボランティアでも、勉強でも良い。それらが課外活動として行なわれるところに重要な意味がある。正課の授業科目になっては、リベラルでなくなるからだ。

ただしそれを、「芸(アート)」と呼べるまで身につけるべく、真剣に取り組む必要がある。スポーツなら、まずは勝利を目指さなければならない。しかし、勝たねば意味がないというのでは、結果に従属することになるので、リベラルでなくなる。重要なのは、芸を身につけ、それを磨こうとする努力のプロセスである。なぜならそのプロセスが、やがて普遍性を持つからだ。そこまでやれば、それは他のことにも応用が利くようになる。それが、結果として社会に出て「役立つ」のだ。スポーツとリベラルアーツに教育的な意味があるかどうかは、この「構え」の問題にかかっていると筆者は考える。

石井 昌幸 Masayuki Ishii

早稲田大学スポーツ科学学術院教授/ 早稲田大学競技スポーツセンター所長/ 早稲田大学ア式蹴球(サッカー)部部長

1963年生まれ。早稲田大学卒。京都大学大学院修了。広島県立大学専任講師等を経て現職。学生時代は早稲田大学ア式蹴球部でプレイ。大学院進学後はイギリス近代社会史の故・川島昭夫教授に師事。イギリス近代社会史の一部としてスポーツ史を研究。早稲田大学ではスポーツ史ほかスポーツ文化に関わる科目を担当するかたわら、競技スポーツセンター(44の「体育各部」を統括する組織)の副所長を2期4年務めたのち所長となり、現在4期目(7年目)。部員として在籍したア式蹴球部の部長も兼務している。

石井 昌幸 Masayuki Ishii

早稲田大学スポーツ科学学術院教授/ 早稲田大学競技スポーツセンター所長/ 早稲田大学ア式蹴球(サッカー)部部長

1963年生まれ。早稲田大学卒。京都大学大学院修了。広島県立大学専任講師等を経て現職。学生時代は早稲田大学ア式蹴球部でプレイ。大学院進学後はイギリス近代社会史の故・川島昭夫教授に師事。イギリス近代社会史の一部としてスポーツ史を研究。早稲田大学ではスポーツ史ほかスポーツ文化に関わる科目を担当するかたわら、競技スポーツセンター(44の「体育各部」を統括する組織)の副所長を2期4年務めたのち所長となり、現在4期目(7年目)。部員として在籍したア式蹴球部の部長も兼務している。