2021.04.06

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2021.04.06

「オリンピックで重要なことは勝つことではなく、参加することである」――勝利至上を戒める警句のように、今もなお語り継がれる言葉はどのような背景で生まれ、何を意味したのか。それを知ることは「オリンピック」が抱える問題を考えていく糸口となろう。

舞台は1908年、ロンドンで開催された第4回オリンピック競技大会である。

ほんとうなら、第4回はイタリアのローマで開くはずだった。1904年、ローマ開催が決まったとき、誰よりも喜んだのは近代オリンピックの創始者であり、国際オリンピック委員会(IOC)会長のピエール・ド・クーベルタンであった。すぐにローマ法王に謁見、成功に向けて協力依頼を取り付けた。古代ギリシャに続く文化が開花した地での開催であり、何よりもローマ帝国によるギリシャ征服によって途絶えた古代オリンピックの復活といえた。

しかし開催2年前の1906年4月7日、ヴェスヴィオ火山の噴火とともに計画は吹き飛んだ。災害以前から経済的理由で開催に難色を示していたイタリア・オリンピック委員会は災害復興を理由にすぐに開催権を返上したのである。緊急事態に、「それなら」と代替開催に手を挙げたのがIOC委員に就任したばかりの英国オリンピック委員会会長、デスボロー卿ウイリアム・ヘンリー・グレンフェルだった。近代スポーツ発祥の地を代表する人物としての自負が言わせたと思う。

1896年アテネで第1回を開催したオリンピックは1900年パリ、1904年セントルイスと続いたが、最初の危機を迎えていた。

1896年第1回アテネオリンピックのマラソンで優勝したスピリドン・ルイス

ひとつは経済的な問題。1896年アテネ大会はギリシャ出身の大富豪の寄付によってようやく開催にこぎつけ、1900年パリ大会と1904年セントルイス大会は万国博覧会の“付属物”とならざるを得なかった。とくにセントルイスは1903年に予定された万国博覧会開催が1年延びたことから、セオドア・ルーズベルト大統領まで動かして当初開催予定のシカゴから“横取り”しての開催であった。見世物としての色彩が強く、セントルイスでは「人類学の日」とよぶ世界の少数民族を集めた“展示”まで行った。日本からアイヌの人たちが参加した催しは、アングロサクソンの傲慢ではなかったか。財政面では救われたが、クーベルタンの発言権は抑えられ、理想とは遠く離れた姿でしかなかった。

もうひとつはナショナリズムの台頭にほかならない。第1回アテネ大会はマラソンで地元ギリシャのスピリドン・ルイスが初代優勝者に輝いたこともあり、ギリシャ国民を高揚させた。国威発揚の機会を得て、ギリシャは翌1897年、トルコとの戦闘に突入。オリンピックにおいては、アテネ永久開催権を主張したのである。

世界各地域での持ち回り開催によるオリンピック普及をめざすクーベルタンとは相容れなかった。しかしパリとセントルイスのていたらくに、アテネ開催に理解を示すIOC委員も次々現れた。結局、オリンピックとオリンピックの中間年にアテネで開催するという折衷案がとられて、「アテネ中間年大会」を1906年に開催することになった。

中間年大会には20カ国から874選手が参加、ヴェスヴィオ火山噴火直後の4月22日から5月2日まで開催され、13競技74種目が実施された。この大会で特筆されるべきは、過去3回の大会には見られなかった国ごとのエントリー、そして国旗を先頭に選手が入場する開会式が挙行された事実である。ドイツ、米国、英国、スウェーデン……と今日のように選手団が行進し、最後は開催国ギリシャが入場した。第1回大会では運営の不手際も目立ったギリシャだが、見事に主催国としての威厳を示してみせた。

しかし、アテネ中間大会に2回目は訪れなかった。バルカン半島の情勢が悪化、提唱者である国王ゲオルギオス1世が暗殺されてギリシャに開催の余裕はなくなり、一度は正規開催と是認したIOCは態度を変えた。中間大会を容認せずアテネには行かなかったクーベルタンの強い意思もあり、1949年に当時のIOC副会長エイベリー・ブランデージ(後に第5代会長)によって公式記録から除外された。現在も状況は変わっていない。ただクーベルタンの思いとは裏腹に、中間年大会で示された「国」を単位とする参加形態は2年後のロンドン大会にも踏襲されて、今日に至るのは歴史の皮肉であろう。

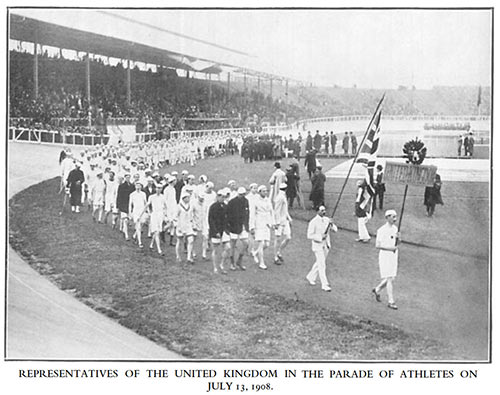

1908年第4回ロンドンオリンピックの入場行進

第4回ロンドン大会はオリンピックの原型が整った大会だと評価される。資金面ではパリ、セントルイスと同様、万国博覧会の一環として開催されたが、「スポーツ先進国」としての理解から「スポーツ競技大会としての自主性」は担保された。組織運営体制が初めて確立され、英国の各スポーツ競技団体が運営を担当した。

何より、参加が「国ごと」となった。正確にはこの頃までに各地で創設されていった各国オリンピック委員会(NOC)を単位とした参加であり、エントリーはNOCを通して行われて締め切り期日の制限も設けられた。これまで3度の大会は「個人参加」と聞こえはいいものの、旅行で訪れたついでに飛び入り参加するといった無秩序な競技大会に過ぎなかった。近代スポーツ発祥の地はそうした“あいまいさ”を排除、「国」という概念を初めて表に出した。アテネ中間年大会に倣い国旗を掲げた開会式の入場行進は、選手たちに「国の代表」という意識を覚醒させ、ナショナリズムの対立を煽っていったことは間違いない。

前置きが長くなった。1908年ロンドン大会の開催環境を知るための導入と思っていただきたい。

英国は苛立っていた。人気の陸上競技で優勝がなかった。100m優勝は南アフリカのレジー・ウォーカーにさらわれ、伝統の800mと1500mはいずれも米国のメルヴィン・シェパードに敗れた。トラック種目で残っているのは400mだけ。面子にかけても優勝をもぎ取らねばならなかった。決勝に進んだのは全4組の予選を勝ち抜いた4選手。英国の期待は最高タイムを記録したロンドン生まれのウィンダム・ハルスウェルに集まった。ほかの3人はすべて米国人選手である。

事件は最後の直線で起きた。先頭を行くジョン・カーペンターをウイリアム・ロビンスとハルスウェルが追い抜きにかかった。オープンレーンのレース。ブロックしたカーペンターの右ひじがハルスウェルの体に触れた。するとフィールドの内側にいた審判員が「反則」と叫んで合図、ゴール前の審判員がレースを止めて「進路妨害」を宣告。カーペンターを失格として、3選手による再レースを2日後に行うと通告した。レースは英国陸上競技連盟が運営し、審判員は英国人である。当時は米国と英国ではブロックに対するルールに見解の相違もあり、騒動を呼びこんだ。

米国は猛抗議。しかし受け入れられるはずもなく、再レースをボイコットした。2日後にハルスウエルは1人で決勝レースを走って優勝。その後、400mはセパレートレーンで行われるようになり、国際アマチュア陸上競技連盟発足のきっかけとなるのだが、公式記録には2位、3位のいない歴史上の汚点となって今も残る。

英国と米国との対立は開催前からあった。ひとつは「アマチュア」をめぐる意識の違いである。ロンドンはオリンピックへの参加資格として「アマチュア」を明確に定義し、導入した最初の大会でもあった。

英国では1839年のボートレース、ヘンリー・ロイヤル・レガッタで参加資格が規定され、1866年に英国陸上競技連盟によって明文化された。競技大会への参加資格を「アマチュアおよびジェントルマンに限る」とし、「生活費を得るために競技するもの、教えたもの」「賞金を目当てにプロフェッショナルと競技をしたもの」そして「肉体労働(熟練工、非熟練工を問わず)しているもの」の排除を試みた。産業革命によって生活を向上させた労働者階級が、それまでジェントル層の“独占物”であったスポーツの世界に入り込み活躍することを防ぐ目的であった。その後「賞金や賞品を期待しない」「休業補償の禁止」など経済的規定となり、「品位」という倫理規定に置き換えられて「スポーツで金を稼ぐことは卑しい」という風潮が生まれていったことはよく知られている。

オリンピックを創設当初から支配してきた“思想”は、大英帝国の意向を圧力として受けたといっていい。クーベルタン自身は「アマチュア」を意味するジェントル層を輩出した英国のパブリックスクールのスポーツ教育に学び、理想とする一方、必ずしも労働者階級の排除に賛成していたわけではない。回想録『オリンピックの回想』では「アマチュア」を「ミイラ」と呼び、「悩ましきもの」と述べている。四半世紀も前、クーベルタン家の家督をついだ姪の息子で、クーベルタン研究家として知られたジョフロワ・ド・ナヴァセルをクーベルタン家由来のフランス北部ミルヴィルの居城に訪ね、直接聞いた話である。

米国では当時すでに労働者階級のスポーツ参画は盛んであり、労働者階級出身の代表選手が幾人もオリンピックに参加していた。当然、「アマチュア」を振りかざす「古臭い意識」の人たちへの反発があった。いうまでもなくロンドンは、「古臭い意識」の人々が運営する大会にほかならなかった。

さらにアイルランド問題である。19世紀半ば、宗教弾圧と1844年に起きた「馬鈴薯飢饉」といわれる食糧難から逃れ、アイルランドを出国した移民たちは米国に新天地を求めた。英国、とくに支配層のイングランドに複雑な思いを持つアイルランド系選手の感情がイングランド出身者で固められた英国選手団を目の当たりにして“爆発”したといっていい。あきらかに世界に君臨し「パクス・ブリタニカ」の栄光を誇る英国と、経済力の伸長を背景に英国にとって代わろうとする新興勢力、米国との衝突にほかならない。米国がその後、既存の価値を含めて新たな波を起こし、「パクス・アメリカーナ」を築いていくのは周知の事実である。そして、新旧対立を煽るようにトラブルが起きていった。

開会式では米国国旗がスウェーデン国旗とともに用意されていなかった。不注意であったろうが、米国には屈辱だった。一方、入場行進した米国選手団は英国国王エドワード7世の前を通る際、敬意を表して国旗を下げる儀礼をとらなかった。そして競技では、英国人審判員による判定に不満が充満した。

「綱引き」でも問題が起きた。米国チームはスポーツシューズで試合に臨んだが、対戦相手の英国リバプールの警察官チームは金属で縁取られたブーツ姿。「これでは不公平、軽いシューズに替えるべきだ」と米国側が抗議したものの、英国側は「警察官の職務として履いているのだから問題はない」と意に介さない。英国人だけで編成された審判団が英国の主張を認めて試合を実施、英国が勝利して米国を怒らせた。そうした果ての、陸上400m決勝であった。さらにスタジアムの観客が対立を煽り、英米両国の新聞は「自国のために」と論陣を張った。

両国の対立が抜き差しならなくなった7月19日の日曜日。ロンドンのセントポール大聖堂で行われたミサで、米国選手団に随行していたペンシルベニア主教エチェルアート・タルボットが各国選手団を前に講話した。

「(選手たちは誰も)自分の国のために努力していることは紛れもない事実であり、ゆえに新たな争いが生まれる」と語り掛け、このような趣旨の話を続けた。「オリンピック自体がレースや賞よりも優れている」「月桂樹の冠を身に着けるのはひとりだが、誰もが試合する喜びを分かち合うことができる」

マラソンでフィニッシュしたドランド・ピエトリ

米英両国の対立を抑えようと発せられた言葉こそ、「オリンピックで重要なことは……」の原点である。会場で話を聞いていたクーベルタンは5日後の24日夜、英国政府が大会関係者を招いたレセプションの席上、主教の話をなぞって演説した。「主教が『オリンピックで重要なことは、勝つことではなく、参加することである』と述べられたのはまことに至言である。人生において重要なことは、成功することではなく、努力することである。根本的なことは、征服したかどうかにあるのではなく、よく戦ったかどうかにある」

この日の昼、ロンドンではマラソンが行われた。最初にマラソンゲートをくぐり、競技場に入ってきたのはイタリアのドランド・ピエトリ。高温多湿のなか走ってきて、もうフラフラの状態。5度も転倒を繰り返し、見かねた審判員が両脇を支えてゴールした。もちろん競技者に手を貸せば失格だ。米国選手団からすぐに抗議があり、協議の結果、ピエトリは失格となった。2位は米国のジョン・ヘイズ。スタジアムからはピエトリへの声援が相次ぎ、米国を刺激したことは言うまでもなかった。クーベルタンはこの現実も含めて、「勝つことではなく、参加すること」「よく戦った」ことを訴えたのかもしれない。

ちなみに、「オリンピックで重要なことは……」との言葉は1932年第10回ロサンゼルス大会の選手村娯楽室に掲げられ、人口に

ただロンドンで取り込まれた「国」という概念は、やがて

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員