2022.05.20

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2022.05.20

オリンピックの開催地に出かけての実況放送では、血湧き肉躍る体験をすることがある。特に日本選手の金メダル獲得の瞬間にマイクの前に座ってでもいようものなら、感情が高ぶったまま声はいつしか一直線。勝負がきわどければきわどいほど、繰り出される言葉は強く鋭いものになりがちで、最後は決まって高音域にせり上がり、もうこれ以上は出ませんと言うほど音程を上げたまま無意識のうちに大音声でフィニッシュに突入する。レーサーがチェッカーフラッグを目指して、アクセルを踏み切った状態とはこんなものだろうかと勝手に想像したくなる。

試合の始まる前を思い描いてみよう。それが冬のオリンピックのジャンプ会場であれば、フィニッシュエリアに充満するホーンとカウベルの乱打の交錯の中に、気持ちの高まる自分がいる。サッカースタジアムに身を置いたのであれば、早くから声の塊がぶつかり合う競技場内の声援に高揚感は急上昇のカーブを描く。観客席の応援は、どこにいてもアナウンサーをその気にさせる興奮剤なのだ。伝え手を無我夢中にさせてくれるのは、デッドヒートでしのぎを削る選手たちの渾身の戦いぶりばかりではない。その周りにいる観客の声や拍手の存在が、見えないところで気持ちをぐいぐい押してくれる。

バスケットボールの試合、残り時間の少ないところで大事な3点シュートが繰り出されるシーン。場内に観客がいれば、声の塊は上昇気流に乗るようにボールの描く軌跡とともに高くなる。ボールがネットをもどかしそうに揺さぶりながら落ちるとき、観客の声援は突き抜けたように堅くなり、やがてそれがゆっくりとばらけていく。アナウンサーは「決めたぁ」と伝えたあと、しばし歓声を聞かせ「ばらけ」が始まったらそこに次の言葉を押し込んでいく。観客の反応を身体で受け止めていればこそ、タイミングを過たずに次の言葉を口にできる。観客の声援は、ソロバイオリニストたるアナウンサーのしゃべり出しを支える伴奏のオーケストラに例えたらいいのかも知れない。

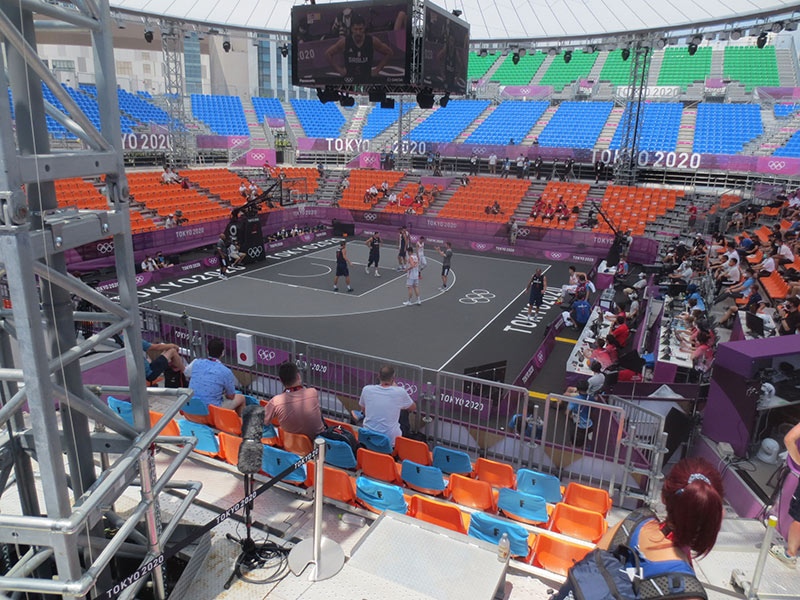

青海アーバンスポーツパークで行われたバスケットボール3x3(2021年7月24日筆者撮影)

観客を入れるか入れないか、その数をどこまで制限するかといった議論の挙げ句、無観客での開催が決定したのが7月8日の夜。開会式まで2 週間という段階での判断だったから、どの競技場も予定通りに放送席がしつらえられはしたが、過去のオリンピック会場の雰囲気とは明らかに別物だった。世界のアナウンサーたちが座る放送席のどこを見ても、テーブルに着くメンバーが少ない。母国のスタジオで画面頼りにコメントを付けると早くから決め込んだところが多かったのか。サッカー会場にいつもいるはずの、巻き舌で喋りまくる南米のスペイン語放送はほとんど聞こえてこなかったし、大きなボディーアクションで実況に熱中するアナウンサーにもお目にかからなかった。

画面を通してオリンピックを観戦した人ならば、観客席に人の姿を何度か認めたことだろう。ボランティアが座るスタンドはあった。競技を終えた各国選手の応援の一群もあった。しかし誰も喋ろうとしない。叫び声と言えばごくたまに興奮したコーチが短く鋭く、あたりを破るようにして突き刺す言葉ぐらいだった。

国立競技場のコメンタリートリビューン(2021年7月30日筆者撮影)

報道する側にとっての無観客は、映像メディア、音声メディアでは影響が大きい。マイクの前に座る実況者は、環境の変化に敏感だからだ。万雷の拍手、選手の要求に応えてリズムを合わせながら打つ跳躍選手への手拍子。いつもなら聞こえるはずの外からの音を遮断されて、放送に携わるものは相当に戸惑ったに違いない。サッカーでは、対戦当該国のテレビ局からの要請でもあったのだろうか、場内にかすかにバーチャル観客ノイズを流し続ける競技場があった。この見えない演出は、スペインやイタリアの放送局には喜ばれたとされている。

元来、競技場やアリーナを無観客にするのは、ホストの側に重大な違反があった場合かテロなどの危険が深刻なときに限られる。前者は懲罰的な意味を込めた対外試合、後者はターゲットになりそうな施設を選びリスクを避けての緊急避難的な対応というのが常識だから、新型ウィルスの為に都心開催のほとんどのオリンピック施設が無観客とされたのは、近代スポーツ史に残る対応ではなかったか。ウィルス感染の広がりを抑えるためにとった無観客の判断は妥当だと分かっていながら、勝負に心身を研ぎ澄ませてきた人も、準備に歳月をかけた人も、一生に一度あるかないかの機会と楽しみに待った人も、誰も彼もが大きな落胆の17日間だった。

無観客開催に加えて「バブル方式」と言われる、関係者を風船の中に閉じ込めてしまう行動抑制策がとられたが、そのシステムを読み替えれば、既定のエリア内に普段接触のない世界から人や物を混入させないこと。しかし現実には、そこに副次的な行動が生まれ始めていた。それは「いつにない行動がとられた」と言うよりは「あるはずの行動が失われた」といった方が正しかったのかも知れない。

それは、会話をとことん抑えること。ふだんのオリンピックなら取材席だろうと観客席だろうと、相手がいとわなければ人と人とのコミュニケーションは原則自由だ。初めて隣り合わせた人と時には競技や選手の情報を交換し、過去のオリンピックとの違いに水を向け、これからスタートを切るレースの予測をしあう時間がいつでも手にできたのに、今回はそうした脈絡がすっかり失われていた。初対面の人に近づこうとすれば、極端に警戒され、間合いを維持しようとする。オリンピックの大切にする友情も連帯も、言葉のやりとりなしでは進まないとわかっていながら、現実は隔絶や孤立に終始した。

実際の経験で驚かされたのは、国立競技場の関係者席に座っていたときのこと。隣り合った人とマスクを一瞬外して会話したのを見とがめた国際連盟の担当者が、注意喚起にすっ飛んできた。感染者を出さないために細心の注意を払う行動はマニュアルに沿ったものだろうが、相手との間を保ってはいてもマスクを外しての会話は禁物。それぞれの体験に基づく意見交換さえ遠慮がちにせざるを得ない状況が現実だったのだ。アリーナや体育館でもおそらく同じような状況が繰り返されていたことだろう。近くの人とのコミュニケーションにブレーキをかける。このやむにやまれぬ自制心こそが、今回のオリンピックが点睛を欠いた最大の理由ではなかったか。

国立競技場のコメンタリートリビューン(2021年8月7日筆者撮影)

思えば近代オリンピックは誕生のその時から、観客あってのイベントだった。1896年、アテネで第一回の近代オリンピックが開催された際にも、7万人ほどの観客が詰めかけていたこと、また人々が口々にオリンピックの話題を持ち出していることなどが当時の報告書に詳細に綴られている。オリンピックのアイデアの優れたところはそのインターラクティブな性質、インターナショナルな環境にあるはずが、東京2020大会だけは、それぞれに孤立した存在であることを求める例外的なオリンピック環境だったのだ。

スタンドを満員にすることが許されていたとしたらどうだっただろう。うねるような応援の声が、目の前に展開する選手達に想像を超えたエネルギーとなって後押しをする。観客席で身体を震わせた人々が、自宅に帰って家族にその話を熱っぽく聞かせるだけでも、無観客の場合とはまったく異なる副反応を引き起こすことができたはずだ。オリンピックを東京に呼びたいと心から願った人の期待したものは、こうして生まれる歓喜の共振作用ではなかったのか。無観客で展開されたオリンピックは、入場券の払い戻しで失った金額を憂える一方で、そんな空気を充満させられなかった無観客開催を心の底から嘆いていたに違いない。

日本武道館のコメンタリートリビューン(2021年7月27日筆者撮影)

オリンピック放送を改めて見返せば、実況アナウンサーは苦しい環境下にありながらよく健闘した。正確な描写、奥行きのある情報提示は、過去のオリンピック放送を上回るレベルであった。それは、実況を担当した一人ひとりの誠実な努力を前提としながら、大会の延期で準備期間が他の大会に比べて遙かに長かったこと。また日本開催という現実からアナウンサーの動員数が多く、一人ひとりの担当を絞り込むことによって知識や情報を自分のものにできたことが影響している。水準の高い実況放送に観客席の声がいつも通りに重なっていれば、放送はもっと起伏に富んだ深い印象を残したように思えてならない。無観客大会は、収入の道を狭められた組織委員会だけではなく、放送の現場にも忘れがたい傷になってはいないだろうか。

鳴り物入りの国際映像のオール4Kフィードと一部を最先端の8Kで作る試みは予定通り進められたが、それが評判をとったという話はほとんど聞こえてこなかった。見る人を心底感動させるシーンは、被写体が高解像度で映し出されただけではできあがらない。対象がスポーツであるならば、そこに一人ひとりが最高の力を発揮できる場が用意されていること。選手やチームのありったけのパフォーマンスにそれをたたえる人たちの声が届くこと。全てが揃わなければ、スポーツの持つ輝きは生まれてこないのだ。屈託なく笑う大勢の人。涙する顔。握りしめられた拳。画面から伝わってくる熱は、選手やチームとともに観客が発するはずであった。後世の人がアーカイブスに2020年の戦いの数々をのぞき見るとき、観客席の力を改めて思い返してくれることを願っている。

山本 浩

法政大学スポーツ健康学部教授 元NHKアナウンサー、解説副委員長。サッカーやオリンピック、アルペンスキーなどでスポーツ実況を経験。サッカー中継では、JSL 時代から2002 年W杯日韓共催大会までマイクの前に立った。2009年3月にNHKを退職し、法政大学スポーツ健康学部へ。現在、日本陸上競技連盟常務理事/ 指導者養成委員長、日本スポーツ協会理事/ 国体委員、日本卓球協会評議員、東京マラソン財団理事、ミズノスポーツ振興財団評議員、全日本ボウリング協会評議員、J リーグ参与。島根県出身。東京都町田市在住。

山本 浩

法政大学スポーツ健康学部教授 元NHKアナウンサー、解説副委員長。サッカーやオリンピック、アルペンスキーなどでスポーツ実況を経験。サッカー中継では、JSL 時代から2002 年W杯日韓共催大会までマイクの前に立った。2009年3月にNHKを退職し、法政大学スポーツ健康学部へ。現在、日本陸上競技連盟常務理事/ 指導者養成委員長、日本スポーツ協会理事/ 国体委員、日本卓球協会評議員、東京マラソン財団理事、ミズノスポーツ振興財団評議員、全日本ボウリング協会評議員、J リーグ参与。島根県出身。東京都町田市在住。