2025.5.8

葛巻町(岩手県)

鈴木 重男町長 対談

2025.5.8

葛巻町(岩手県)

鈴木 重男町長 対談

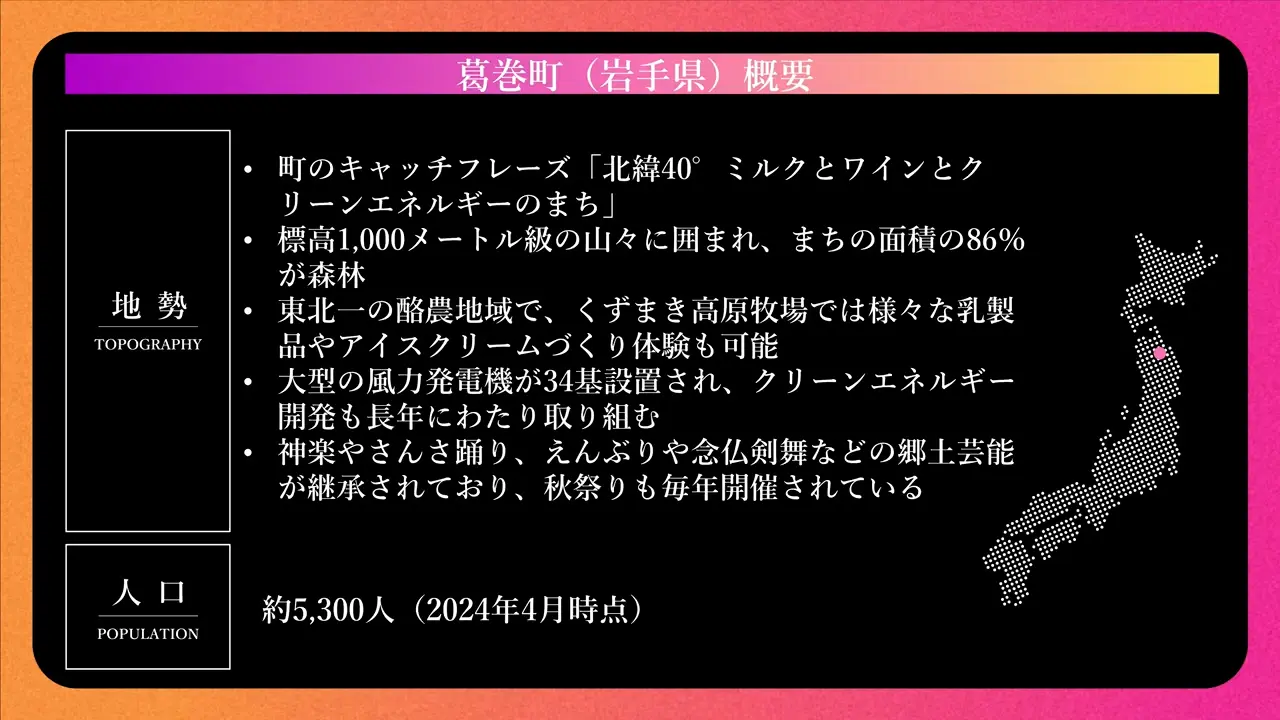

今回の「スポーツでアクティブなまちづくり」は岩手県葛巻町です。人口はおよそ5,300人。町の面積の86%が森林です。クリーンエネルギー開発に長年取り組んでいるほか、東北一の酪農地域としても有名です。スポーツによるまちづくりについて、鈴木重男町長にお話を伺うと、少子高齢化が進む中で、子どもたちの教育から逃げない葛巻町の果敢に挑戦する姿が見えてきました。

渡邉理事長 今、私の後ろに見えますのは、葛巻町の複合庁舎「くずま~る」です。今日は葛巻町の町長 鈴木重男様にお話を伺ってまいります。鈴木町長よろしくお願いします。

鈴木町長 よろしくお願いします。

渡邉理事長 まず恒例となっておりますが、町長のプロフィールをご自身からご紹介いただけますでしょうか。

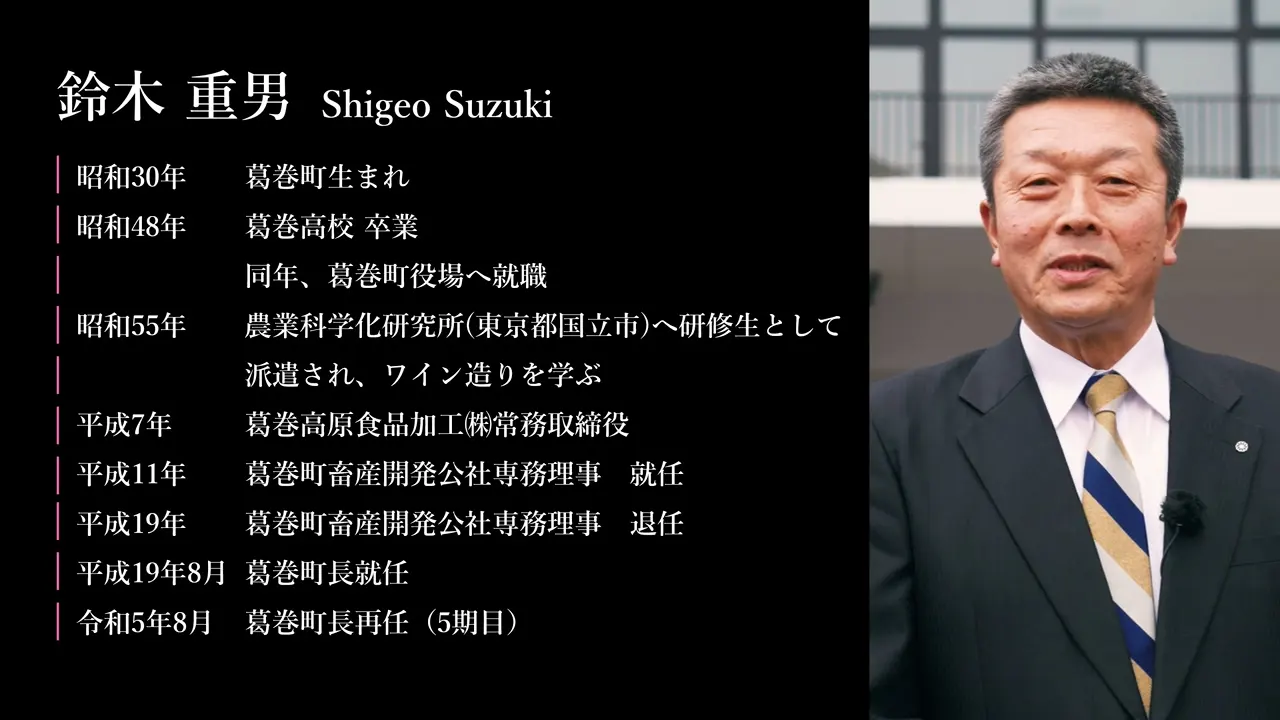

鈴木町長 町長就任以前はまちの職員として勤務しておりました。長年にわたり第三セクターの業務に携わってまいりました。葛巻は「ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち」でありますが、ワイン事業の立ち上げ、乳製品を活かしたまちづくり、牧場での風力発電、酪農振興などを通じてまちの前進に努めてまいりました。また、ふん尿を活用したバイオガス発電などクリーンエネルギーの開発にも職員として取り組んでまいりました。今、町長に就任して18年目となります。

渡邉理事長 以前、私が訪問したときには、このお隣に古い役場があったといいます。この複合庁舎のコンセプトと、どのような使われ方をされているのか。そこをちょっとお聞かせいただけますか。

鈴木町長 まさに複合庁舎でありまして、町民の利便性を第一に考えた設計となっています。町民の皆さんが集まり、小さなイベントなども開催できる場所であり、さらに子育て支援の機能も備えています。それから金融機関もこの中に入っておりまして、今後、隣に消防分署も完成しますので、有事の際には対策本部も設置できます。そういう機能を備え、さらに町内全域の15カ所の映像が常時モニタリングできる仕組みがあり、集中豪雨や、少し災害が心配なときには、その地区の映像をみながら判断をし、指示を出しています。そういう機能も備えております。

渡邉理事長 なるほど。いわゆるコンパクトシティーの庁舎版みたいな場所ですね。

鈴木町長 隣は葛巻病院ですし。

渡邉理事長 そうですね。病院がありますね。

鈴木町長 医療の機能もあって、その隣が葛巻小学校。医療であったり、教育であったり、行政であったり、消防防災の機能であったり、金融機関などが一ヵ所に集まっています。

渡邉理事長 私は町長と、もう10年以上はいろいろお話をさせていただいておりますが、トップとしての心構えであるとか、トップとしての行動指針的なことをいつも話をするたびに学ばせていただいています。そんな鈴木町長から今日はこれから葛巻町のまちづくりについて、じっくりとお話を伺ってまいります。

それでは、会場となりますスタジオに移らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

鈴木町長 お願いします。

渡邉理事長 葛巻町では、長年いろいろな形でスポーツ振興をされてきたということを伺っておりました。その歴史であるとか、葛巻町ならではの特徴的なものがあれば教えていただけますでしょうか。

鈴木町長 そうですね、スポーツ振興は大変古くから取り組んでいるわけですが、昭和61年にまちのスポーツ振興計画を策定し、「スポーツを いつでも・どこでも・いつまでも」をスローガンに掲げました。

どこに行ってもスポーツの話をしますが、町民にしっかり定着できたのは、やはりチャレンジデーの影響が大きかったのではないかと感じています。

チャレンジデーは第3回目から参加し、計29回参加させていただきました。それまではどちらかといいますと、スポーツというのは競技スポーツが中心であって、多くの競技スポーツで選手を育てるということに力を入れていました。そのような時に、チャレンジデーによって日々の暮らしの中で、「スポーツを いつでも・どこでも・いつまでも」につながる取り組みができ、それが現在に至っています。軽スポーツやウォーキングも「スポーツ」という理解が非常に深まっていき、以前は軽スポーツに親しみ、日々暮らしの中でウオーキングをする人がいませんでしたが、今では随分と増えてきたなと感じております。チャレンジデーのおかげで、町村間の連携も深まりました。私ども葛巻町は、過去に町外のチャレンジデーで対戦した秋田県の小坂町とワイン事業でも連携が深まっておりまして、いろいろな機会でお世話になっております。そういう意味でも大変ありがたいチャレンジデーであったなと感じております。また、健康長寿のまちづくりにも力を入れており、人口5,300人ほどの小さなまちでありますが、100歳人口が年々増えております。全国平均10万人あたりの数字でみますと、全国平均の2倍以上も100歳以上の方がおり、元気に暮らしていただいている。まさにスポーツによる健康でしあわせなまちづくりにしっかりとつながっています。57年、約半世紀にわたる地道な取り組みの成果として、少しずつ形になってきたと感じています。

渡邉理事長 57年の取り組みの中で先ほどお話がありましたチャレンジデーでは、29回参加していただきありがとうございました。実はチャレンジデーというのは、大体平均参加率というのが50%台なんですね。ところが、葛巻町のデータを来る前に調べたんですが、平均すると70%でした。

鈴木町長 そうですか。

渡邉理事長 2023年は何と80%。すなわち住民の方の80%が1日15分以上、何らかの運動をしたということなんですね。それが今、町長がお話しになった健康長寿100歳以上人口がこれだけいるぞということにもつながっているんでしょうかね。

鈴木町長 そうですね。チャレンジデーの時には、私どもはいろいろな企画を通じて、町外の皆さんにも来ていただけるようなイベントを企画したり、また、道の駅などでもそういうチャレンジができる体制をつくったりしました。おかげさまで参加65%以上が金メダルを頂戴したわけですが、30回のうち27回金メダルを頂戴しております。

渡邉理事長 勝率もすごいですし、何よりも私どものチャレンジデーはきっかけづくりですから、きっかけが日常生活へ溶け込んで、それが恐らく日常の身体活動、それが健康寿命の延伸、健康寿命とまではいえないかもしれませんが、平均寿命の延伸にもつながっているのかなと。

鈴木町長 そうですね。予防のためにシルバーリハビリ体操というものを実施しておりまして、シルバーリハビリ体操を葛巻テレビで流すんです。椅子の上に座ったまま足を動かしたり、手を動かしたりするシルバーリハビリ体操の映像を家庭で高齢者の方々が見て同じように体操をする。100歳人口が全国平均の2倍を超すというのは、そういったことで大きな効果を出したと思います。まさにスポーツによる健康寿命の増進につながっていると感じております。

渡邉理事長 ケーブルテレビを使ってあらゆる行政情報、町の情報を町民一人一人に行き届くように創意工夫されているというお話を以前伺ったことがあります。まさにそのコンテンツの一つなんですか。

鈴木町長 そうですね。それ以外も町民が得たい情報が全てテレビで得られるんですね。誰にもつながるように、データ放送に合わせてチャンネルを回していきますと、「いつ、誰が亡くなりました。いつ葬儀・火葬です」から、「予防接種がいつの時期にどの地域があります」とか、「ごみはどう分別するか、どの地域で回収があります、いつ休みです」とかですね。全て得たい情報が手に入る。また、まちの年間のいろいろな取り組みや、子どもたちのスポーツ大会、文化行事といった情報も流れる。ですので、高齢者が外に出て情報を取りに行けない時や、回覧板が来る前に全部情報を受け取れる環境になっております。情報がないから暮らしが不安なわけですね。そのため情報があることによって安心につながるわけです。安心もしっかり与えているといいますか。まちからの情報がしっかり伝わることによって、町民の暮らしも少し一歩前進したと感じています。

渡邉理事長 私も1700を超える基礎自治体から、情報の流通の格差という話をよく聞きますけれども、まさに情報って基盤になっているんですね。

鈴木町長 そうです。

渡邉理事長 葛巻町では人を育てる観点から、就学前教育にも我々が知らないような創意工夫がなされているということを伺っていますが、具体的なところを教えていただけますか。

鈴木町長 以前はまちにも民間の幼稚園があったのですが、人口減少とともに幼稚園がなくなり、町立の保育園だけになりました。国の縦割りの行政からいきますと、厚生労働省管轄が保育園であって、幼稚園は文部科学省なわけでありますが、葛巻も以前は福祉行政の中で保育行政をやっておりました。

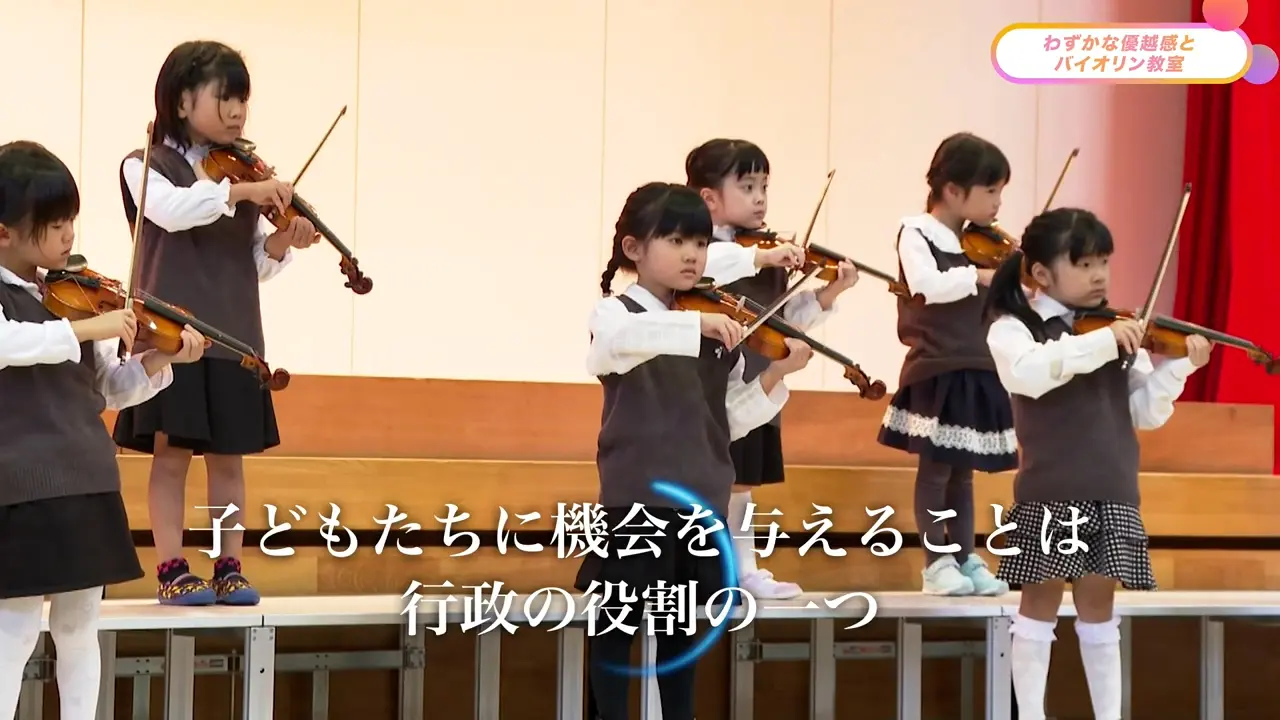

教育のほうで幼稚園の所管担当をしていたのですが、葛巻では保育園も教育委員会の所管にしまして、就学前教育という観点から保育をすることだけではなく、優秀な子どもが育つような教育を重視する取り組みをしてまいりました。 現在も続いているのですが、その中の一つに、バイオリン教室があります。バイオリンを子どもたちに体験をさせることを実施しています。このバイオリンも各保育園に1台ずつとか3台ずつとかというのではなくて、保育園の年長児全員に1台ずつバイオリンを配りました。そして勿論まちでは指導してくれるようなバイオリンができる人もいないものですから、町外の盛岡や県からバイオリンの先生を毎週お願いしまして、バイオリン教室を開催しております。

これはバイオリニストに育ててほしいとか、あるいは音楽で生計を立ててほしいということでもなくて、新しいことに果敢に挑戦するチャレンジ精神、それから何か楽器ができる人というのは、私などは羨ましく思うんですが、楽器ができるといった「何かができる」というわずかな優越感をもって、生涯暮らしてくれればいい。「何かができる」という「一般的に全員にできるものではない何か」ができるといったわずかな充実感で生涯暮らしてくれればいいな。そんなふうに思ってバイオリン教室を始めてもう11年目になりました。

渡邉理事長 そうですか。こういった楽器に触れるということは優越感という話がありましたが、一つの情操教育でもありますし、子どもの発育発達を考えると、脳の活性化にも随分役に立ちそうですね。

鈴木町長 はい。子どもたちの発達する過程に合わせて、こういった新しいものを取り入れていく。そういったチャンスや機会を与えるというのが親、教育、我々行政の役割だと思います。責任ある立場にある者の役割の一つだと思うんですね。 いろいろな体験の機会を与え、子どもたちがそれによって選びながら得意な分野を伸ばしていければいいと思います。子どもの時に一回バイオリンに携わった、バイオリンに触った経験があり、やがて大人になってまた別の楽器に興味が出てきたりすると、そっちもやってみようという気になるんじゃないかなぁと。子どもの頃から楽器に一切触れたことがないという環境で育っていくと、やがて大人になって多少興味が出ても、なかなか手を出しづらい、教えてと言えなかったりするものですよね。

私などは何もできないまま今の歳になるわけですけれども、興味が出てきた時、高校生ぐらいになった時には格差があるんですね。特別上手な人と経験ゼロの人とでは格差がある中で進めなければならない。どこかで一回体験していると、また次以降にも移りやすくなって果敢に挑戦をすることにつながればいいなと思っています。

渡邉理事長 素晴らしいですね。私のところは笹川スポーツ財団ですから、スポーツ分野のいろいろな調査研究をやっておりますが、スポーツでもやっぱり家庭の影響が非常に大きいです。経済的な格差もさることながら、親が子どもの最大のインフルエンサーですから、親がスポーツを積極的にすると、子どもも身体をまず動かす。そしてスポーツ好きに育っていく。そういう流れが見てとれるんですよね。おそらく音楽は、より一層そういった傾向が出るのかもしれませんね。そもそもどういうところからこのプログラムが始まったんですか。

鈴木町長 何でバイオリンだったのかとよく聞かれるんですが、子ども用の本物の楽器というのはなかなか無いのです。ギター、三味線、琴、ピアノなどいろいろな楽器がありますが、子ども用サイズの本物の楽器というのはバイオリンぐらいではないかと思うんです。

バイオリンは小さな子ども用から成人用まで6段階サイズがあって選ぶことができます。子ども用の本物の楽器があり、持ち運びができるんです。持ち運んで色々な小グループの会合でも弾いて聞かせることができたりする。サイズ感もいいし、何よりもバイオリンができるというのは、特別裕福な家庭で育ったような印象も受けるわけですよね。葛巻ではなかなかそういう家庭はないので、そういった中でバイオリンにしようと思いました。以前、花巻のバイオリン教室の方々が、葛巻の廃校の校舎を使って夏の間バイオリン合宿をされていました。合宿の最後日に、当時私も葛巻高原牧場に勤務しておりました時代に、ご案内をいただいて合宿の成果を見せていただいたのです。そこでは中学生ぐらいから小学生、そして就学前の保育園児の子ども達まで来ておりました。中学生ぐらいになるとプロと同じような演奏をするんですね。また、保育園児も楽譜が読めなくてもしっかりと演奏するわけですよ。教育の力は大きいな、教育の力は大事だなって感じました。

そして子どもは本来同じように能力を持っているんだとずっと思い続けていました。元々は町長になるつもりもなかったのですが、たまたま町長に就任させていただきまして、バイオリンを提案しながら、3、4年と時間を掛けながらみんなで協議をしていきました。

最初から内部でも全員が賛成だったわけではなかったのです。「誰が教えるんですか」、「どの時間にやるんですか」という疑問から始まって、時間をかけながらスタートして11年目になります。

渡邉理事長 ぜひこのプログラムが続くことを期待しています。

鈴木町長 ありがとうございます。

渡邉理事長 葛巻町には唯一の県立高校である葛巻高等学校があると伺ってます。この高校の特色として山村留学制度があると。そして連携型の中高一貫教育校と伺っています。そしてそこにはいろいろな工夫があって、いろいろな成果を生み出しているということですが、ここについて教えていただけますでしょうか。

鈴木町長 はい。葛巻高等学校ですが、人口減少、少子化とともに高校の存続が厳しい状況が想定されてきました。そういう中で何としても教育の質を落とさないで、しっかりした質とレベルで存続させていきたいと思っておりました。そのためにも最低2クラスを維持したいと考えました。2クラスで存続となりますと、高等学校は1クラス40人学級が基本ですので、41人を超すと2クラスで存続できるわけです。県立高校ではありますが、まちには一つしかない葛巻高等学校ですので、町民のほとんどが入学します。

7割が葛巻高等学校に入る「町民のための町立高校」のようなものであり、まちも高校の存続にはできるだけ支援をしていきたいと考えていました。そのため2クラスでの存続に向けて、どうしても町外や県外から来ていただく必要がありました。しかし通学距離と時間の関係で葛巻は通学が困難な地域でもありますので、山村留学寮をつくって泊まっていただくことにしました。「くずまき山村留学制度」も10年目に入りますが、おかげさまで安定的に町外、県外からも来ていただいて、41人を超す2クラスで存続しております。

寮も定員30人ですが、ほぼ満室の状況です。生活をしていただく寮費などは、休日を含む3食の食事代、光熱費、管理費でだいたい1カ月あたり6万位かかるとすると、その中の3分の2は町で負担し、残りの3分の1の2万円を県外生には頂戴しています。寮費2万円をいただいて365日3食しっかり食事を出すことにしておりますので、ご理解をいただきながら、多くの生徒にいらしていただき現在2クラスで存続しています。これはただ人数がいっぱい集まって41人を超すから存続ということではなく、優秀な高校生に育ててお返しすることが最大の役割だと思っています。葛巻は塾もないまちですので、まちが公営塾を開催して、希望者に塾に行っていただいています。自分を振り返ってみますと、学校は好きでしたが、勉強は好きではなかったものですから、当初は塾にどのくらい通ってくれるかなと心配しておりました。10人から15人位でも入ってくれるかなぁと思っておりましたが、高校生の8割近くが塾に入っております。この成果も実に高くなってきておりまして、今や岩手県内の進学校とひけをとらないような進学率になっています。55人の卒業生がおりましたが、55人のうち公務員を含めた7人が就職し、それ以外は全員進学しました。その中の15人が四年制国公立大学に入学しました。これも大変うれしい限りでありまして、そういう子どもたちによって「山村留学生の子どもたちのおかげで葛巻町が変わったよ」「山村留学でよかったね」「山村留学を始めてよかったね」という時代が20年後には来るよと言っているわけです。20年後には私はおりませんが(笑)。

渡邉理事長 鈴木町長が町長になられてから山村留学制度が始まったわけですよね。10年ということですから。お話を伺うと、そこの卒業生が一旦故郷へ帰って、またここのまちの職員として採用されたと伺いましたが。

鈴木町長 はい。元山村留学生の第1号が、早速町役場の職員として活躍しております。これもありがたい限りです。やがて葛巻で活躍しようと思ってくれる人達が一人でも多く帰ってきてくれたらと思います。卒業式の間近になると、山村留学の高校3年生が町長室に挨拶に来てくれるのですが、「ぜひ葛巻にいらっしゃい」、「やがて葛巻で活躍するんだよ」と言うと、「そのつもりです」と言ってくれるんですね。その何割かでも実現してくれればありがたいです。全員来ていただかなくても、どこかでいつも葛巻を思ってくれる、葛巻を案じて活躍してくれる、そういう山村留学で育った大人が全国で活躍していることがまちにとっても大きな力になりそうです。

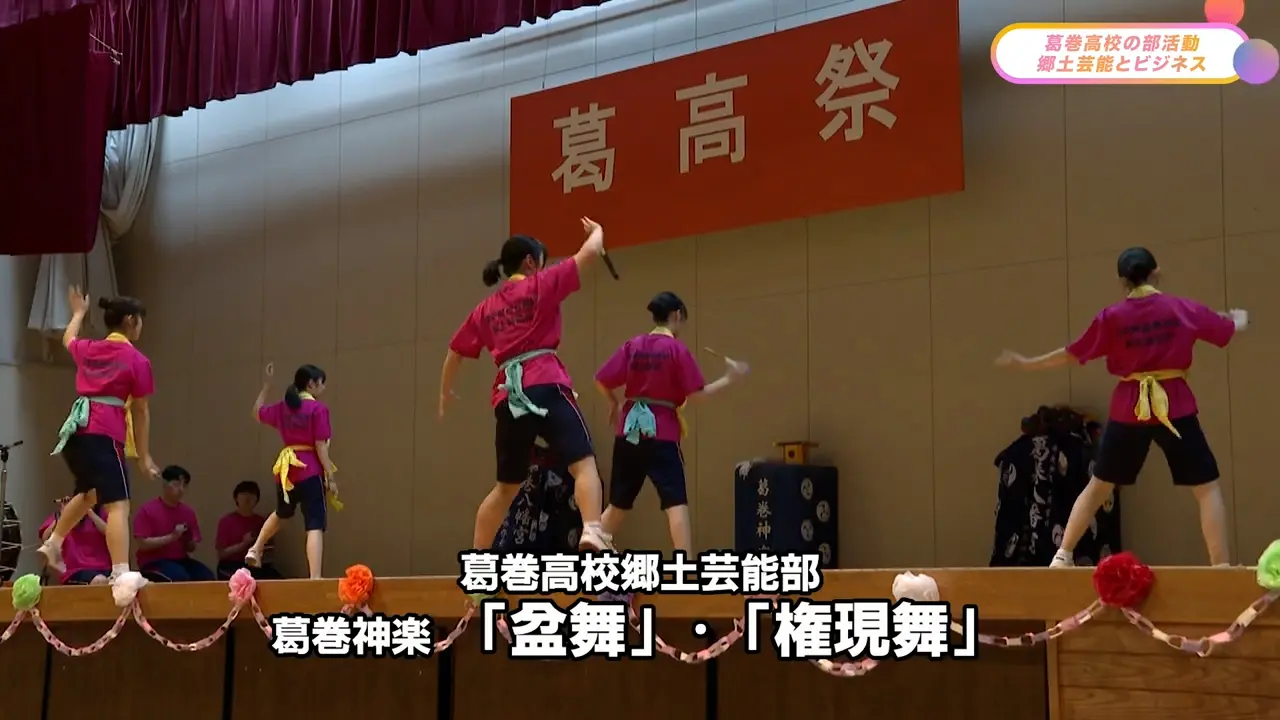

渡邉理事長 後は葛巻高等学校の特徴の中で、部活の中にビジネスだとか、郷土芸能の部活があると伺ったのですが。

鈴木町長 そうなんです。郷土芸能「葛巻神楽」があるんですが、葛巻神楽の文化をつないでいくという時に、大人だけでは厳しい状況にもなりましたが、しっかりと高校生がつないでくれています。いろいろな祭りやイベントの時には高校生から神楽の指導をしてもらっています。また高校生も神楽郷土芸能に打ち込み、全国大会や神楽甲子園があるので、それを目標にしながら、毎年挑戦しています。

渡邉理事長 山村留学で外から来られた生徒らも当然参加していますか。

鈴木町長 山村留学生の子どもたちが郷土芸能部に入りたくて葛巻高等学校に来ることもあります。そういう子どもも多いです。人数からいえば神楽郷土芸能部は町内の子どもよりも町外から来てくれた山村留学生の方が多く、熱心にエネルギッシュに取り組んでくれているんです。

運動部よりも、むしろ過激なくらいの運動量です。これをスポーツの一部にしても、スポーツと一緒にしてもいい位です。

渡邉理事長 いいと思います。

鈴木町長 神楽の舞を披露して、終わった後はみんな汗だくになっていますから。

渡邉理事長 そうですよね。

鈴木町長 そういう一生懸命に全力で取り組む姿というのは、周りにも感動を与えるわけですよね。

渡邉理事長 地域の郷土芸能を継承する意味でも、あるいは山村留学で来た子が第二の故郷感をより一層醸成する意味でも、すごく素晴らしいポテンシャルをもった部活動ですね。

鈴木町長 はい。高校生のビジネスに対する取り組みや体験の機会も、ここでは上手につくってくれております。

まちのイベントである「町民祭」という町民祭りを実施する時には、全国各地から山村留学生が葛巻高等学校に集まってくるので、それぞれの地域の特産品を集めて、お菓子・スイーツのような特産品を町民の皆さんに販売します。これが実に町民からも好評でして、一番はじめに完売するんです。かなり仕入れているようですけれど、完売するんです。そういった仕入れや販売の体験の場、町民との深い理解、接点の場にもなっています。まちの特産品ヤマブドウを主原料にしたワイン作りに取り組んでいますが、ヤマブドウを活用して、大手の食品メーカーと連携しながら、新たな商品を開発してもらって、その商品が長くコンビニなどで売られています。そういった商品開発にも高校生に大きな役割を担っていただいております。

渡邉理事長 ビジネス部も町内の子ども達と山村留学で来た子ども達と一緒になってやっていますか。

鈴木町長 一緒になってやってます。町内の子どもたちも全国から集まった子どもたちに刺激を受けながら、まさに切磋琢磨。両方いい形で成長しています。

渡邉理事長 いいですね。よくまちづくりの担い手に、よそ者・若者という立場があります。外から来た人の目で、ここの良さをしっかり見つけてもらって、地元の子どもたちもちゃんとそれに影響を受けて、自分たちの宝を探して磨いていく。まちづくりにとっては素晴らしい部活動ですね。

鈴木町長 そうなんですね。

渡邉理事長 人の育成・教育という観点からの交流人口、あるいは関係人口の拡大のお話が出ましたけど、葛巻町全体をみると、本当に自然豊かで風光明媚な場所ですよね。スポーツでもスポーツツーリズムという言葉があります。これは交流人口を増やしながら、まちの良さというものを最大化していくといったコンセプトがあるんですが、葛巻町で行われているスポーツツーリズムについてお教えいただけますでしょうか。

鈴木町長 はい。スポーツツーリズムの取り組みですが、総合運動公園を平成の時代に入ってから整備しました。

事業費からいくと、野球場にかなり費用をかけましたが、おかげさまで野球場はしっかりとした電光掲示板も含めて整備されています。またサッカー、トラックといった競技場は土のままで時代に合わないものでした。雨が降った時やカンカン照りが続くような天候に左右され、苦労し、使い辛いものがありました。それを人工芝のサッカー場や全天候型のトラックに整備しましたところ、急激に利用者も増え、まちのサッカー人口の増大にもつながり、サッカーの技術レベルも大きく上がりました。東北で活躍するようなチームになり、町外県外からも大学陸上部や多くの大学生が葛巻に来てくれるようになりました。

これに対しては、まちも宿泊料に対して補助金を出し、来てくれたアスリートによってまちの中学生や高校生にも指導してもらえる機会ができました。宿泊施設も隣にあるものですから、宿泊施設の売上げにもつながり、町民の交流の場にもなりました。このスポーツツーリズムでのまちおこしというのも大きな期待ができるんだと遅ればせながら感じております。より一層スポーツツーリズムにも力を入れていかなければならないと感じています。

渡邉理事長 なるほど。サイクリングを活用したサイクルツーリズムにも力を入れていると伺いました。

鈴木町長 はい。このサイクルツーリズムも平成29年ごろからです。まだまだ年数にすれば浅いです。葛巻はアップダウンがあり、大体隣町から隣町までの距離は100キロぐらいあります。

春には山の木々が芽吹く緑に触れられる距離で走れる。秋には道の両側にある紅葉した木々を触れられる中で100キロの道のりを走れる。そういう道は全国にも少ないんじゃないかな。そして交通量もそんなに多いわけではないので、発信の仕方によってはいい方向につなげることができるかなと感じています。町内でも自転車を楽しむサイクルツーリズムに取り組む若い人たちも増えてきてますので、こういった若い人たちを大事にしながら、さらに大きく伸ばしていければいいなと感じています。

渡邉理事長 当然、サイクルツーリズムですから、町外から走りに来る方もいらっしゃいますし、今、町長がおっしゃったように町民の方にも自転車を通じて身体活動をはかっていただいて、先ほど言われた健康長寿にもつながればいいなと思います。まだ始まって何年も経っておりませんけれども、手応えを感じるところは何ですか。

鈴木町長 そうですね。以前でしたら、「夏場の時期に東北一周とか全国一周に取り組んでいました」という人たちがわずかに目に付くような状況だったんですが、今は頻繁に、土日は必ず何人かが葛巻に向かって来てくれています。みんなサイクルツーリズムに関しては身近に感じるようになってきましたし、目にするようになってきました。これをさらに上手に仕掛けていったらいいかなと作戦を練っているところです。

渡邉理事長 私も今日来る時に、素晴らしい紅葉を見ることができました。山が切り立っている中の少し盆地的な地形も絡めて、本当に手が届くようなところにきれいな紅葉がありますよね。モデルコースも何コースか設定されているようですね。

鈴木町長 はい。「ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち」ですので、クリーンエネルギーの風車がある1000メートル級の山の頂上まで来たり、あるいはワイナリーに行ってワイン工場に入れたりと、まち全体が酪農のまちですので、牧場の牛舎の風景をみられたりとか、飽きない景色を移動しながらも楽しめるまちです。

渡邉理事長 今日、ここまで複合庁舎の「くずま~る」でいろんなお話を伺ってまいりました。冒頭申し上げましたけれども、町長とお話をするたびに、この方は本当にアイデアマンで、いろいろな取り組みを言うだけじゃなくて、実際にされているなと改めて認識しました。

町長の考えるこれからの葛巻町のまちづくりについて、最後に総括していただければと思います。

鈴木町長 はい、わかりました。先人、先輩が熱い思いをもって葛巻のまちづくりに取り組んでこられた長い歴史があるわけですが、そういった歴史もしっかり大事にしながら、まちがもつ機能を最大限活用したまちづくりに取り組んできました。今後も同じように酪農と林業をまちの基幹産業としてしっかりと位置づけ、医療と教育を守りながら優秀な子どもを育てる。皆さんが安心して暮らせるまちづくりが、何よりも大事であると思うんです。いろいろな不安を一つずつ解消しながら安心して暮らせるまちづくりを目指していきたいと考えております。

「このまちに生まれてよかった」、「このまちで暮らしてよかった」という言葉が、やがて葛巻で一緒に暮らせるよう「葛巻にいらっしゃい」と多くの町民が言えるような、多くの人に住んでいただけるようなまちになれればと願っています。人口が減少していく中でも、どこかの時期でいち早くプラスに転じられるようにしたい。そうなるようなまちづくりを目指していきたいです。

渡邉理事長 今日は町長からいろいろなお話を伺ってまいりました。基幹産業であります酪農、ワインの醸造、クリーンエネルギーの生産提供。あるいは人を育成することがまちづくりにすべてつながっていくんだということを100年単位で、100年先を見据えて取り組まれている印象を受けました。

まさに実直な人柄で、しっかりとした信念をもって、今まちづくりを進めている。そんなことを改めて学ばせていただきました。ぜひスポーツという切り口においても、ツーリズムをはじめとして進めていらっしゃいますが、住民のお一人お一人がスポーツを通じて健康をしっかりと享受して、それが健康寿命の延伸につながることを私も祈っております。

また、笹川スポーツ財団が何かお手伝いできることがあれば、喜んでさせていただきたいと思います。 どうぞ末永くよきお付き合いをお願いいたします。

鈴木町長 はい、ありがとうございます。お世話になります。

渡邉理事長 よろしくお願いします。