山口 泰雄(神戸大学 名誉教授/SSF上席特別研究員)

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

山口 泰雄(神戸大学 名誉教授/SSF上席特別研究員)

わが国の近代スポーツの多くは、明治に入り、外国人居留地があった神戸と横浜で誕生した。その中心は、外国人居留地にあったスポーツクラブである。神戸にはKR&AC(Kobe Regatta & Athletic Club)、横浜にはYC&AC(Yokohama Country & Athletic Club)があり、毎年相互のクラブを訪ね、クラブ対抗戦である「インターポートマッチ」によってスポーツ交流が行われていた。わが国の近代スポーツの起源には諸説あるが、神戸では登山、ゴルフ、マラソン、乗馬など、横浜ではラグビー、バスケットボール、バレーボール、バドミントンなどが始まったと言われる。

神戸では、1985年に、学生スポーツの世界大会である「ユニバーシアード神戸大会」が開催され、42,000人の市民ボランティアがサポートし、わが国の国際スポーツイベント運営のモデルケースになった。1989年に極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会の「フェスピック神戸大会」(現在のアジアパラ競技大会)、2001年に「世界移植者スポーツ大会」1) が「しあわせの村」で開催された。しあわせの村は、神戸市制100周年の1989年、郊外の北区にスポーツ施設と福祉施設を一体化させた複合施設として開村された。敷地面積は205haで甲子園球場の50倍という緑豊かな環境の中に位置している。2002年には、「FIFAワールドカップ韓国/日本」、2019年には「ラグビーワールドカップ」、そして、東アジア初の「神戸2024世界パラ陸上」と、メガスポーツイベントと国際パラスポーツイベントの開催によりインクルーシブな都市づくりを進めてきた。

| 1870年 | KR&AC(神戸レガッタ&アスレチック倶楽部) 創立 |

| 1909年 | マラソン大競争(神戸・湊川から大阪・西成大橋までの32キロ)開催 |

| 1909年 | 住友ゴム(ダンロップ)創業 |

| 1924年 | 甲子園大運動場(阪神甲子園球場:西宮市)開設 |

| 1928年 | コベルコ神戸スティーラーズ創部 |

| 1949年 | 鬼塚商会(1977年:アシックス)創業 |

| 1956年 | 第11回兵庫国体(王子競技場)開催 |

| 1985年 | ユニバーシアード神戸大会(総合運動公園)開催 |

| 1989年 | フェスピック神戸大会(第5回極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会)開催 |

| 1991年 | オリックス・ブルーウェーブ(グリーンスタジアム神戸)創設 |

| 1994年 | ヴィッセル神戸(ノエビアスタジアム神戸)創設 |

| 2001年 | 第13回世界移植者スポーツ大会(しあわせの村)開催 |

| 2002年 | FIFAワールドカップ韓国/日本(神戸ウイングスタジアム)開催 |

| 2006年 | 第61回のじぎく兵庫国体(基本目標「する、みる、ささえる」)開催 |

| 2011年 | 第1回神戸マラソン開催 |

| 2019年 | ラグビーワールドカップ(御崎公園球技場)開催 |

| 2024年 | 第11回世界パラ陸上(ユニバー記念競技場)開催 |

KR&ACのクラブハウス

しあわせの村

第11回神戸世界パラ陸上競技選手権大会は、2024年5月17日(金)から25日(土)にかけて、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場において開催された。世界104か国・地域から、1,073人のトップパラアスリート(競技役員を含め1,978人)が参加した。ボランティアは全国から約1,500人が集まり、168種目の中で21種目において世界新記録が出た。大会理念は、『パラリンピックムーブメントの継承とパラスポーツの振興』で、「つなげる(CONNECT)、ひろげる(SPREAD)、すすめる(ADVANCE)」ことにより、「国際親善の促進とインクルーシブな社会の実現」を目指した。

神戸2024世界パラ陸上において、注目すべきは大会9日間で観戦者が84,004人に上り、その中で児童・生徒の学校観戦者が24,249人を占めたことである。これまでのパラスポーツの歴史を振り返ると、パラスポーツの会場に足を運ぶ観戦者はごく稀であった。観客席には、アスリートの家族やコーチ、関係者がほとんどだった。スポーツ庁が毎年実施している「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(2024年)をみると、「現地における障害者スポーツの観戦者」は、僅か0.1%であった。

パラスポーツの観客が飛躍的に増加したのは、「ロンドン夏季オリンピック・パラリンピック大会2012」であった。かつて競技会場はガラガラで低調だったパラリンピック会場を変えたのは3つの要因がある。第1に、ロンドンオリパラ2012に向けて導入された教育プログラム「Get Set」によって、パラリンピックに興味を持つ子どもたちが増え、チケット購買数が増えたことである。第2に、イギリスのUK Sport2) が作成した革新的な動画である「Meet The Superhumans」がテレビやインターネットで上映され、パラスポーツのイメージを大きく変えたことである。第3に、かつてオリンピックとパラリンピックの組織委員会は別であったが、ロンドン2012から統合され、ひとつの組織委員会がオリンピックとパラリンピックの運営を行ったことである。そしてロンドンパラの観戦チケット280万枚がパラリンピック史上、初めて売り切れたのだった。

図1 UK SportによるGET SETプログラムのロゴ

第8回世界パラ陸上ロンドン大会2017においては、UK Sportによる継続的で刺激的な「Meet The Superhumans」動画の作成やパラ教育がレガシーとして継承された。また、イギリスの「障害者差別禁止法」(Equality Act, 2010年)による障害者雇用の増加や、ユニバーサルデザインの拡大に影響され、30万枚の観客チケットが売れるなど、大きな成功を収めた。残念ながら、わが国における「障害者差別解消法」(2013年)は、障害者に対する差別を禁止し、合理的配慮を提供することを求めているが、罰則規定は設けられていない。神戸2024世界パラ陸上においては、当然のように観客チケット売り上げは低調になることが予測された。

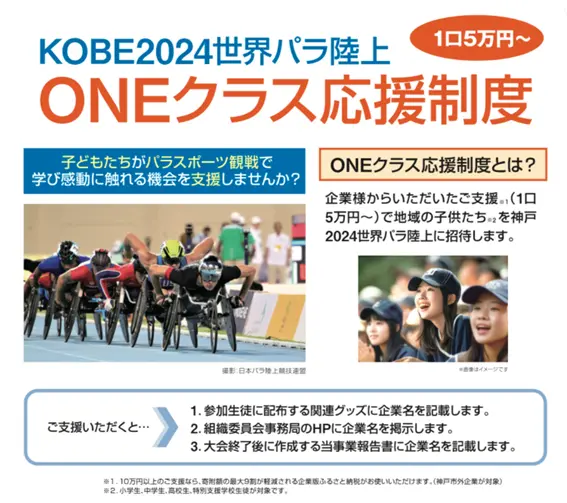

神戸2024世界パラ陸上組織委員会は、子どもたちがパラスポーツ観戦で学び、国際親善の促進とインクルーシブな社会の実現を目指して、「ONEクラス応援制度」(学校観戦会)を考案した。この制度は、学校1クラス当たりのチケット代や観戦パンフレット制作費、会場となるユニバー記念競技場(神戸市須磨区)までの交通費として想定される5万円を1口とし、ゆかりのある県内外の企業や非営利法人・個人に協賛を依頼した。その結果、企業、公益財団、一般社団、医療法人、ライオンズクラブ等、計152団体(企業・非営利法人)・個人が寄付を行った。また、神戸市外に本社がある企業は、企業版ふるさと納税を利用し、9社が寄付を行った。これらの寄付を行った団体・個人名は、組織委員会HPや関連グッズ、公式プログラムに記載され、寄付行為のモチベーションになった。

組織委員会が各学校に呼びかけた子ども向け観戦会には、100校超から多くの応募があった。兵庫県内の小・中・高等学校、特別支援学校 129校、24,249人の児童・生徒が招待され、熱い声援を送った。バックスタンドを埋めた子どもたちの熱い声援に背中を押されたのは、パラアスリートである。モーリシャスから参加したパラアスリートは、「神戸の子どもたちが、毎日応援に来てくれているのを見るのが大好きで、この大会でベストを尽くそうという気持ちにさせてくれました」と答えた。また、多くのパラアスリートがバックスタンド席の子どもたちに手を振り、バックスタンドに入り交流を深めた。

学校観戦会で会場を訪れた児童・生徒には、「学校観戦会パスポート」が配布された。大会メダルを模した参加証の冊子と、応援用の小さなメガホンがセットである。冊子には応援演出に使うカラーページや、競技のミニガイドなどが掲載された。小学校低学年向け、小学校高学年向け、中学・高校生向けの3種類あり、神戸市立盲学校の協力を得て、点字表記の冊子も作成された。

神戸市文化スポーツ局国際スポーツ室は、神戸2024世界パラ陸上の成功とレガシーを進めるために、パラスポーツ体験型出前授業の「あすチャレスクール」を122校において大会開催前に実施した。また大会前だけでなく、大会終了後においても、「パラレゾ for School」(子ども)と「パラレゾ for Community」(おとな)を14校7団体において開催した。パラレゾは、パラスポーツをレゾナンス(共鳴)すること。すなわち、パラスポーツを知ることで、一人ひとりの違いを認め、誰もが活躍できる共生社会の実現に向けた学びのプログラムのことである。

レガシーとは、「長期にわたる、特にポジティブな影響」(IOC, 2002)である。有形・無形のレガシーが存在し、「スポーツ、社会、環境、都市、経済」の5分野がある。第19回東京オリンピック1964大会は、戦後復興のシンボルとして新幹線・首都高速道路が整備され、また開会日は祝日法により「体育の日」と制定され、わが国におけるスポーツの価値向上に貢献した。選手村は、現在も都市型青少年研修施設として「国立オリンピック記念青少年総合センター」の名称で存続している。

札幌オリンピック1972選手村は、都市開発のベースとして整備され五輪団地として存続している。ユニバーシアード神戸大会1985の選手村は、開発途上の研究学園都市の中層住宅800戸が活用され、大会後はオープンした学園都市住民の居住空間になった。当時の宮崎辰雄神戸市長(1984)は、国際スポーツイベントの開催は、スポーツ振興だけでなく、経済効果と都市イメージの向上に貢献すると強調した。また、ピーター・ユベロスによってロサンゼルス五輪1984で導入された“一業種一社”の「オフィシャルサプライヤー制度」は、翌年のユニバーシアード神戸大会1985においても採用された。選手村をレガシーとして都市開発につなげる手法は、広島アジア大会1994、および東京2020オリンピック・パラリンピックにも継承された。

広島アジア大会1994では、「一公民館一国・地域応援運動」として、地区公民館単位で特定の国・地域を応援する運動が始まった。長野冬季五輪1998では、長野国際親善クラブが公民館を学校に置き換える形で展開することを検討し、校長会に働きかけたことで「一校一国運動」が実現した。市内の小学校・中学校各校が長野冬季オリンピックに参加する特定の国・地域の言葉や文化等について研究し、国際交流を図る形で展開され、市民と参加各国、そしてオリンピックというイベントを強く結びつけ、大会運営にも市民文化活動にも好影響を与えた。

「一校一国応援運動」は、草の根交流としてIOCからも高い評価を受け、その後のオリンピック開催時にも導入された。現在ではIOCのプログラムに取り込まれており、2000年シドニーオリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピック、2008年北京オリンピックなどに引き継がれた。2020年東京オリンピック・パラリンピックに際しては、同運動を発展させる形で「世界ともだちプロジェクト」が行われており、東京都内の公立校一校につき5大陸(アジア・オセアニア・ヨーロッパ・アフリカ・アメリカ)から一国・地域ずつの最大五つの参加国・地域の文化を学ぶプログラムが展開された。

来年開催される愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ大会においては、当初、名古屋競馬場跡に15,000人の選手村が整備されることになっていた。しかし、整備経費が膨張したことにより選手村建設は断念され、名古屋港に選手団約2,000人が宿泊できるコンテナハウスを設置する方針が示された。 名古屋港に停泊させる4,000人規模のクルーズ船とあわせ、計6,000人規模の宿泊拠点と位置づけるという。

メガスポーツイベントは、「一過性」という特徴が存在する。神戸2024世界パラ陸上において導入された「ONEクラス応援制度」は、今後、官民連携(Public Private Partnership)のレガシーとして継承されるのか、また、神戸が多様な人々を受け入れるインクルーシブな都市づくりに発展するのか、注目したい。

注:1)World Transplant Games. 臓器移植者のための国際スポーツ大会で、2年に1回開催される。

注:2)英国におけるオリンピック・パラリンピックのハイパフォーマンススポーツを統括する政府系スポーツ機関。

神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会(2024). KOBE 2024 PARA ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIPS (2024) 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会, 公式大会プログラム. 2024.5.1.

宮崎 辰雄(1984) 「都市とスポーツ」都市政策 第36号7月:1-11, 財団法人神戸都市問題研究所.

丹沢 靖(2024) 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会を通じた共生社会への第一歩. 日本生涯スポーツ学会第26回大会発表資料,流通科学大学, 2024.10.26.

山口 泰雄

神戸大学 名誉教授/SSF 上席特別研究員

山口 泰雄

神戸大学 名誉教授/SSF 上席特別研究員