2025.9.9

鳴門市(徳島県)

泉 理彦市長 対談

2025.9.9

鳴門市(徳島県)

泉 理彦市長 対談

今回の「スポーツでアクティブなまちづくり」は徳島県鳴門市。四国屈指の観光都市として知られています。甲子園常連校や阿波おどりの文化もあり、運動やスポーツが盛んな町というイメージがあるかもしれません。

しかし、週一回以上のスポーツ実施率は40%台。全国平均を下回っているのです。

では、鳴門市は本当に運動不足のまちなのでしょうか。

市民の健康、地域のつながり、産業の活性化、そのすべてを動かすために鳴門市が描いた仕掛けとは。

1947年の市制施行からまもなく80周年を迎える鳴門市。四国の玄関口として豊かな自然と文化に恵まれたこのまちは、観光とスポーツの両輪で着実に歩んできました。

泉市長 鳴門の渦潮、最近では世界の名画がそろう大塚国際美術館。野球が強く、プロ野球選手を輩出していますし、また高校野球では渦潮打線が有名です。スポーツのまちとして皆さんに親しんでいただけていると思います。

スポーツの可能性は単なるレクリエーションにとどまりません。 泉市長は「スポーツはまちの産業になり得る」と捉えています。

泉市長 私は、スポーツは産業だと思っています。今まで日本は高度成長を遂げてきましたが、では次にどこにお金を使うかというと、スポーツではないかと思います。

今までスポーツは「自分でやること」と、「テレビで観戦すること」があると思っておりました。しかし、それだけでは不十分ではないかなと。スポーツは、もう一つ「支援する、応援する」といった、自分がその中に入り、お金をかけられる部分が非常に多いのではないかと考えています。そこにお金が流れていくことによって、再び経済が成長するのではないかと思います。

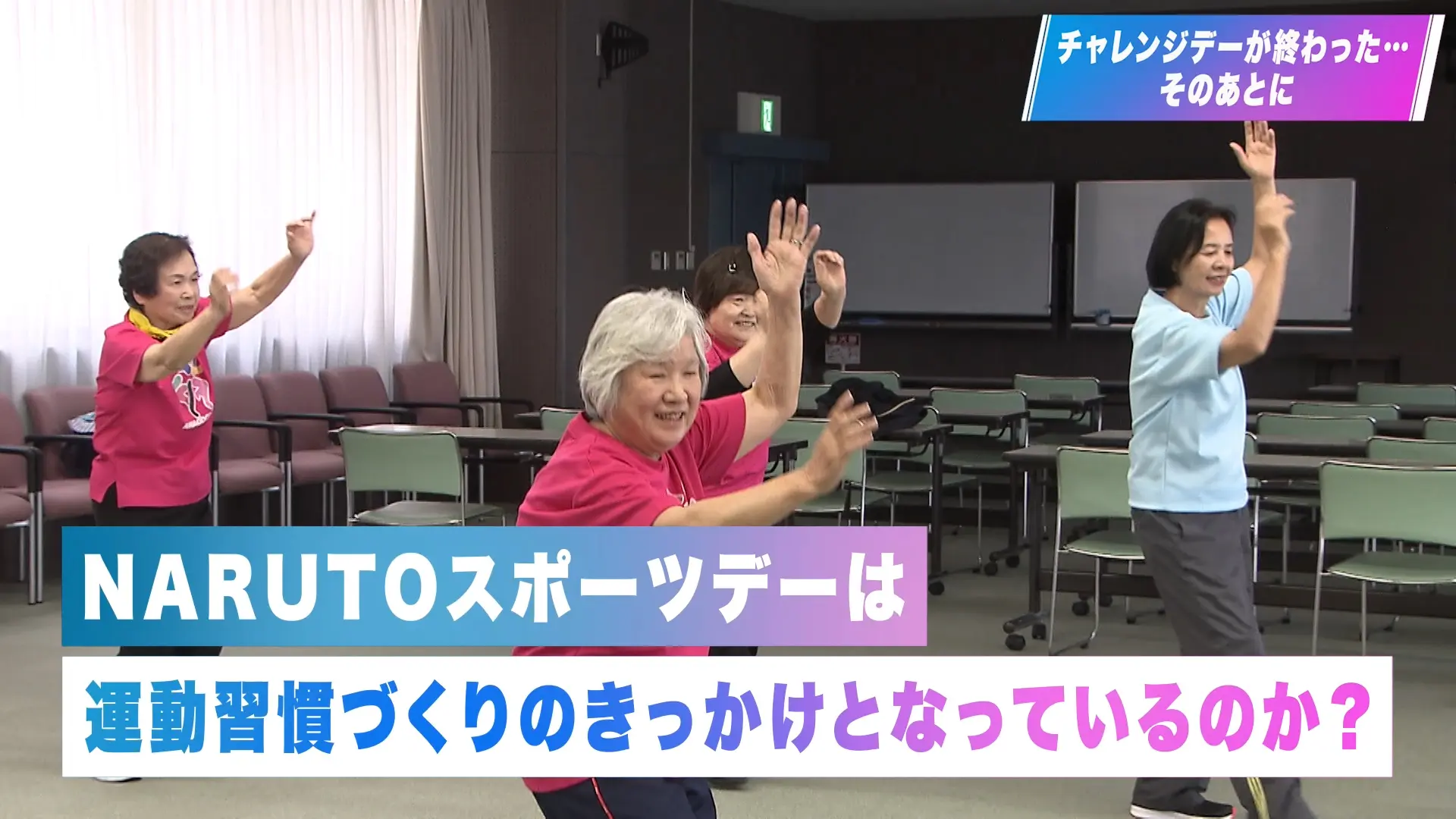

2010年から取り組んできたチャレンジデー。住民総参加型のスポーツイベントでしたが、2023年に全国的な実施が終了。そのとき、泉市長は「鳴門スポーツデー」として独自に継続する道を選びました。

泉市長 長年チャレンジデーを行っていました。「みんなで一つの目標のために頑張ろう」というのは、私の選挙公約でもあり、その一つがチャレンジデーでした。残念ながらチャレンジデーがなくなりましたので、「その代替は何かな。このままやめてしまうのはもったいない」と思いました。そこで、鳴門スポーツデーに変えて続けていくことにしました。

鳴門スポーツデーは、市民の運動習慣づくりのきっかけとなっているのでしょうか。

渡邉理事長 昨日、私もいくつかスポーツイベントに参加させていただきました。バドミントン会場の方がおっしゃっていたのは、「普段バドミントンをしていないけれども、鳴門スポーツデーの時に来ていただいた方とそこで接点をつくり、通常のサークルや教室につなげている」と。これはやはり大きな効果なのですね。

泉市長 そうですね。鳴門スポーツデーというのは、そういう機会をつくるいいチャンスだと思っています。これからもできる限り、続けていきたいと思っています。

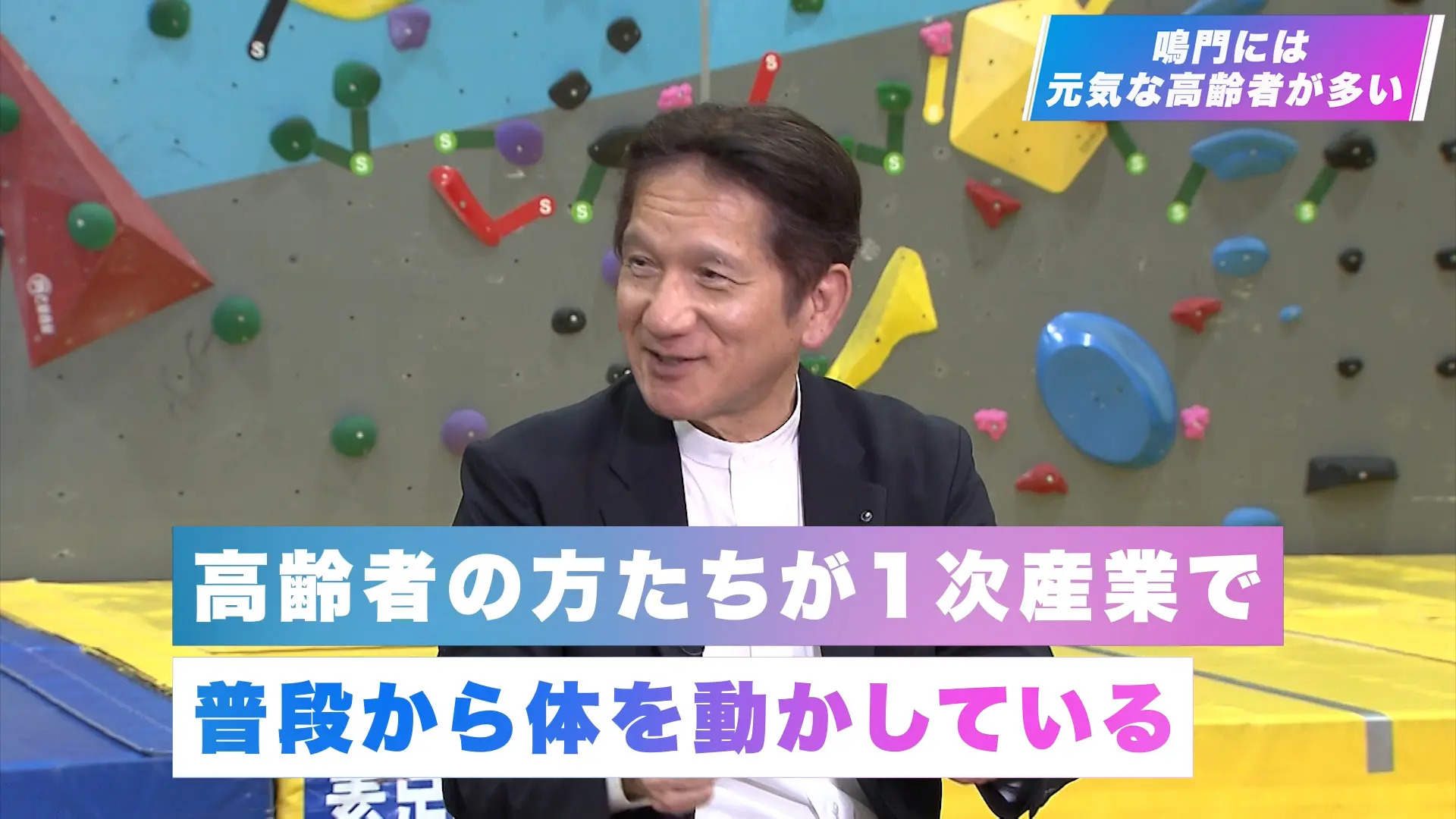

市長は、鳴門には元気な高齢者が多いと語ります。その背景には一次産業の存在があります。日々の仕事の中に、スポーツ実施率の数字には反映されない身体活動がありました。

泉市長 スポーツ実施率が40%台というのは非常に厳しいなと思っています。

でも、チャレンジデーをやっていた時は60%を超えているということは、潜在的に60%ぐらいのものはあるのだと思っています。ここでいう「スポーツの感覚」ですが、鳴門市の高齢者の方たちは一次産業に従事しているため、「スポーツをする」というより「普段の仕事がスポーツ」となっているんです。そのため、余暇として特別にスポーツをするのではなく、日常的に身体を動かしているという捉え方を私はしています。

ただ、本来のスポーツはこうあるべきだと考えたとき、やはり若い頃から繰り返しスポーツに親しみ、自分がやりたいものや好きなものに挑戦していく。そういう環境と土台をつくっていけたらと思っています。

渡邉理事長 そういった観点で言いますと、ここには阿波おどりがあります。全国各地にいろいろ伝統文化、芸能がありますが、ある地域では神楽や田楽などもスポーツというくくりで推進しているところもありますね。

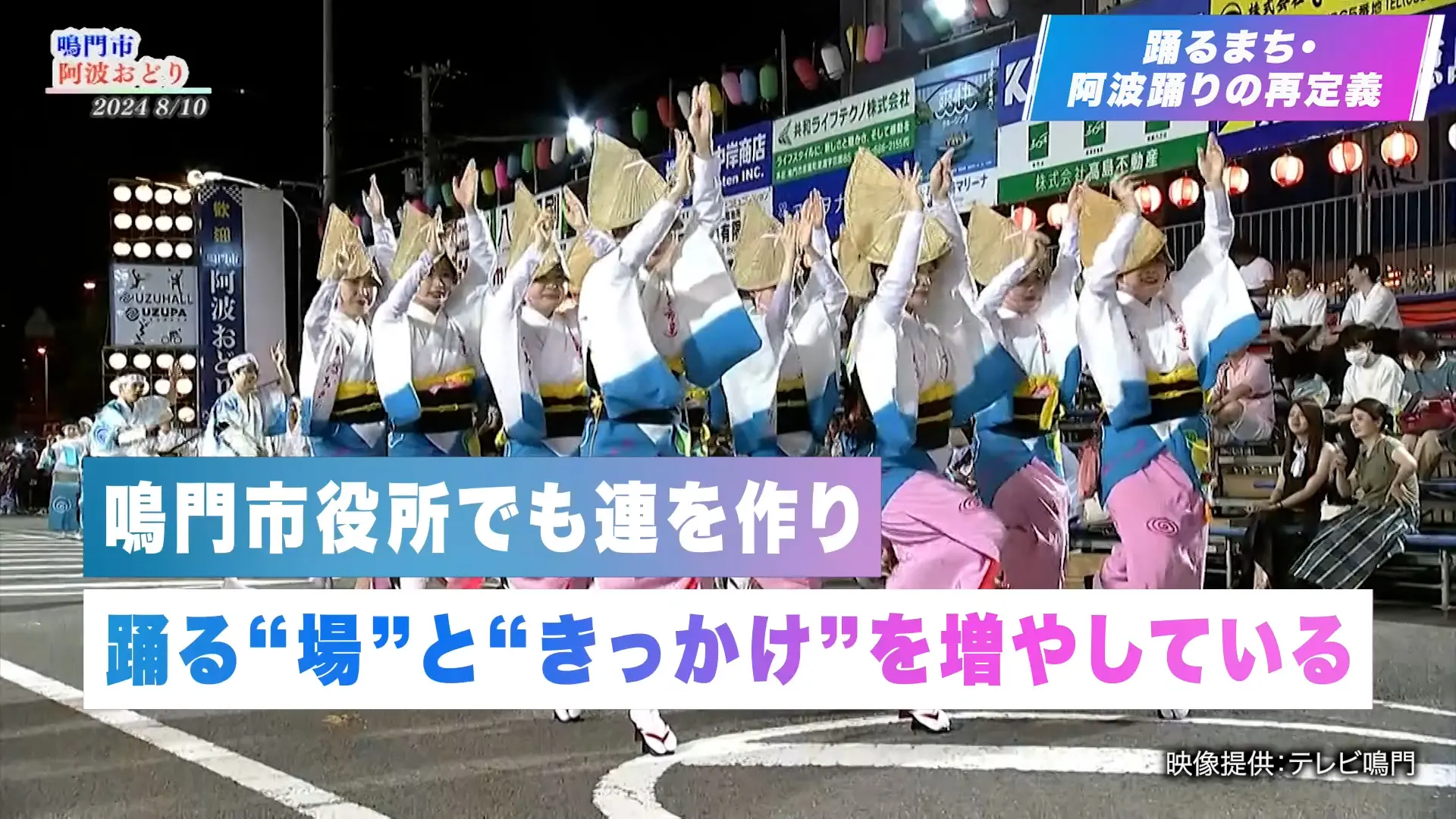

鳴門の文化といえば、やはり阿波おどり。徳島市の開催に先駆けて、県内で最も早く始まるのが鳴門の阿波おどりです。けれども今、その踊る文化に変化が起きています。

泉市長 だんだんと成長にしたがって行う機会が少なくなっていくのは事実ですね。小学生はあまり恥ずかしがらず運動会でも踊りますが、さすがに中学生、高校生になると恥ずかしさが出てきてしまうのかなと思います。

鳴門市役所でも連(れん)をつくり、踊る場ときっかけを増やしています。さらに障害のある方が参加する連もあります。

泉市長 障害の有無に関わらず、スポーツは一緒にやっていくのがいいことだと思いますので、阿波おどりも含めてこれから鳴門市も応援していきたいと思っています。

伝統は大事です。やはり先人が受け継いだものを、我々の時代から次にバトンタッチしたい。伝統がないところは何か違うものをつくろうとしますが、つくるよりも、あるものを今の時代に合わせ、それをつないでいくほうがずっといいのではないかと考えておりますので、阿波おどりはこれからも続けていきたいと思っています。

文化の継承と阿波おどりを活用した賑わいの創出へ、夏だけでなく1年を通して阿波おどりを楽しめる拠点「tonaruSETO」もオープン。全国に阿波おどり文化が広がる中で、本場鳴門市では伝統の継承に向けた挑戦が続いています。

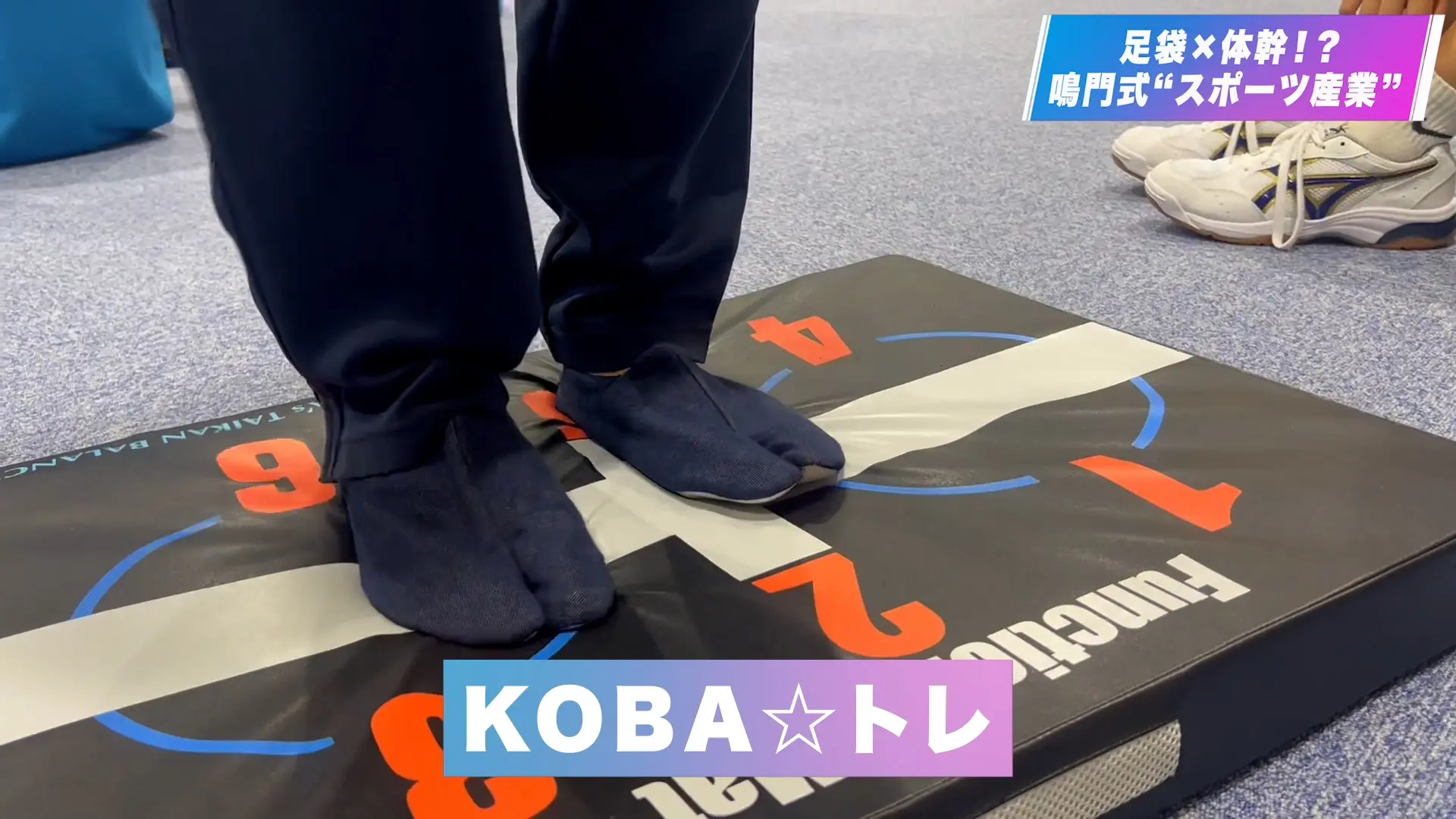

鳴門市が仕掛けたもう一つの挑戦。それが「KOBA☆トレ」で、体幹バランストレーニングを通じて、就学前の子どもからシニア世代まで幅広い年代の身体づくりをささえています。

泉市長 ちゃんとしたトレーニングを小さいときから自分の身体の中に、また頭の中に染み込ませていきたいという思いがあったので、有名なトレーナーの木場さんを招いて体幹トレーニングを保育園とか幼稚園の小さい世代から始めています。

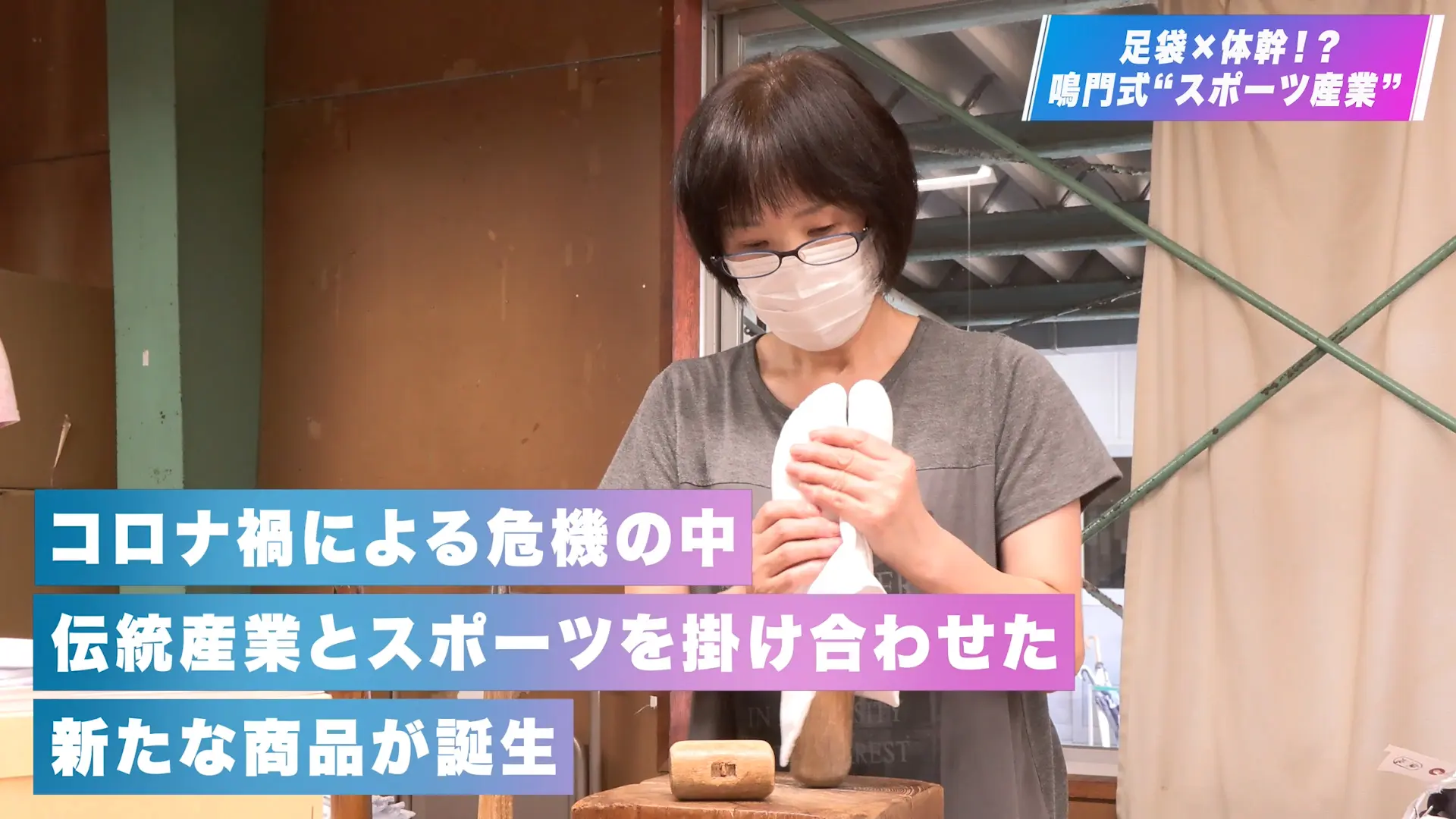

鳴門市はわが国有数の足袋の産地。しかし、コロナ禍で売上が激減しました。その危機の中で、伝統産業とスポーツを掛け合わせた新たな商品が誕生したのです。

泉市長 スポーツは産業だという話をしましたが、スポーツで収益を上げなければいけないと思っています。儲けたお金を皆さんに還元するために、スポーツコミッショナーの木場さんに監修していただき、鳴門のトレーニング足袋「ナルトレタビ」というものをつくりました。トレーニング時により効果的な「ナルトレタビ」を販売して、若干ですけれども、収入やスポーツコミッションの運営に役立てていくという小さな取り組みを小規模ながらやらせていただいています。

「地域資源を活かしながら健康と経済をつなぐ」、それが鳴門市ならではのスポーツの形です。

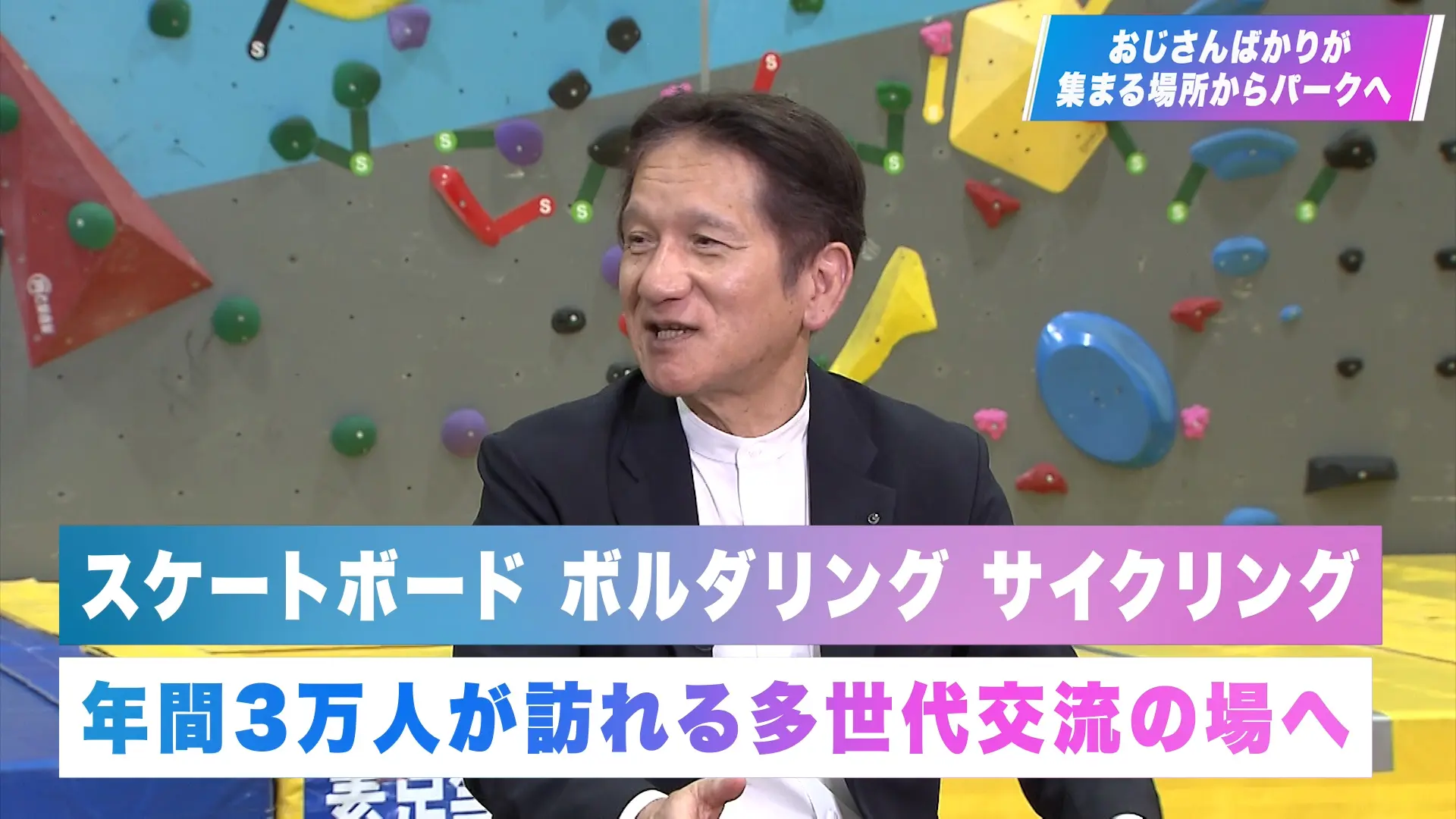

かつて子どもは近づくなと言われていたボートレース場。今では親子が集う「スポーツパーク」へと生まれ変わりました。

泉市長 ボートレース場も古くなり建て替えたのですが、以前からボートレース場は博打場みたいなイメージがあって、おじさんばかりが来るイメージがありました。

小さな子どもさんがいるお母さん方が「ボートレースなんか行っちゃだめよ」みたいな、そんな話もありました。そのため、ちょうど建て替えと同時にその印象をガラッと変えたかったのです。

ボートレース場を皆さんが集まる場所の一つにしたかったので、レース場の隣に、ちょうど東京オリンピック前だったこともあり、オリンピックの正式種目になったスケートボードとボルダリングを入れました。オリンピックに向けて練習もでき、目標にもなり、注目も集まるだろうという考えがボートレース振興会さんにも認めていただき、ボートレースのパーク化のモデル事業に指定していただいたのが始まりです。ここは無料でやっており、3万人くらいは来場していただいているので、人気スポットとして認知されたかなというところです。

将来的には屋内温水プールや新たなスポーツ施設の建設も構想しており、スポーツの拠点化が進められています。

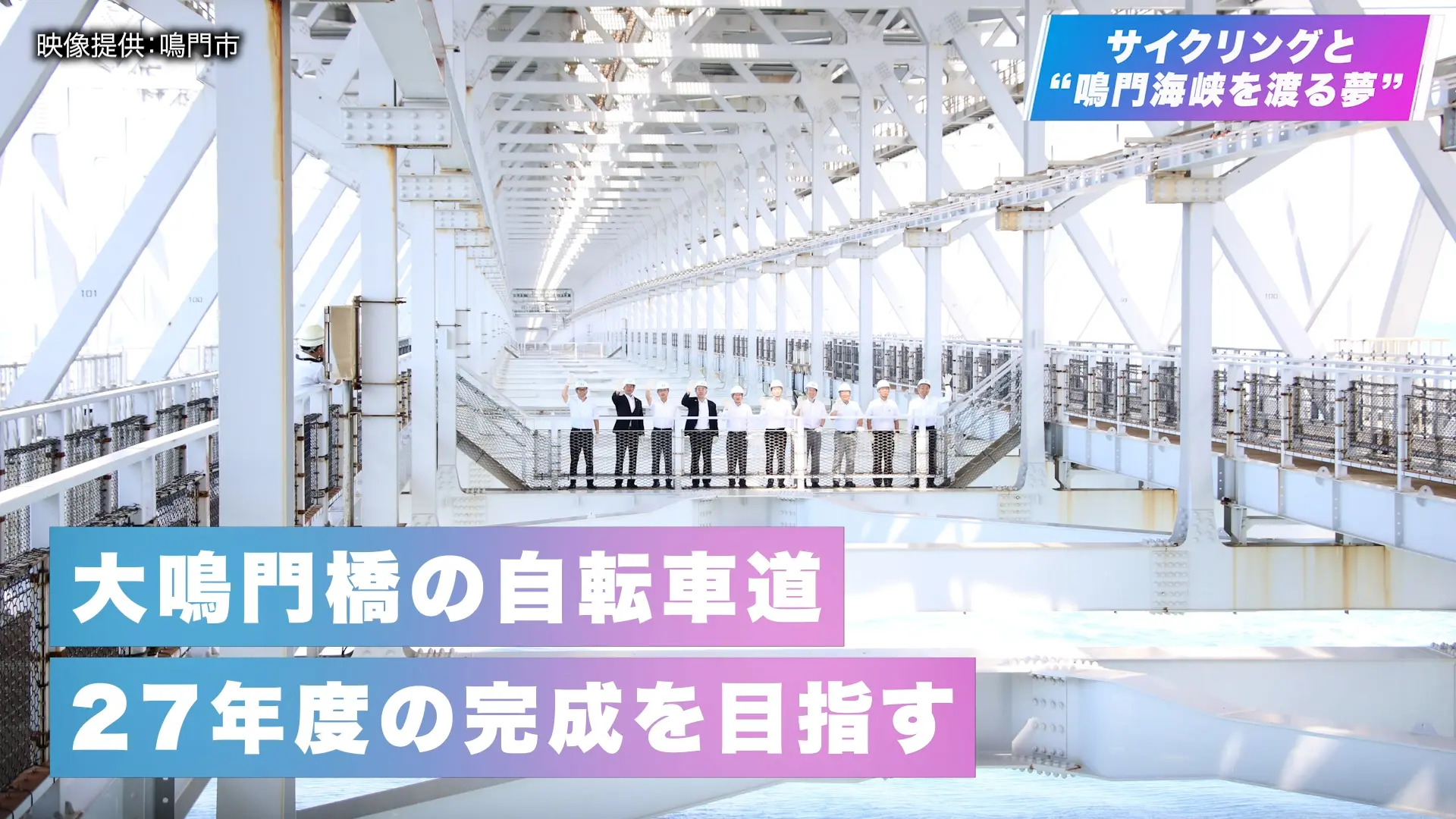

鳴門では今、淡路島から自転車で鳴門海峡を渡るという夢が現実になろうとしています。

泉市長 現在、大鳴門橋の桁下(けたした)を自転車道として活用する計画があります。 この動きに合わせて、鳴門市でもサイクリングの取り組みを強化しようと、時期的にサイクルステーションを整備しました。

今後はサイクリングを通じて、より多くの人々を呼び込みたいと考えています。

しかし、自転車利用が増えることで懸念されるのが、自転車と車の事故。安全な共存のための取り組みも同時に進められています。

泉市長 自転車ですから、やはり車と共存しなければなりません。そのためには自転車と車がお互いルールを守り、「SHARE THE ROAD」ということで1.5mくらい空けて車は通りましょう、自転車もルールを守りましょうといった啓発運動を進めています。

瀬戸内しまなみ海道とはまた異なる、渦潮を臨む壮大な景観、地域をつなぐ夢の道が今、形になろうとしています。

「スポーツがまちを変え、まちが人を動かす」。鳴門市の挑戦は今も動き続けています。

泉市長 鳴門市は「スポーツと観光と文化のまち」というかたちでスタートしましたが、これからは「スポーツ」というキーワードが非常に大きくなってくると思っています。今までの感覚でいうと、スポーツというのはお金を使うものではない、お金を儲けるものではないといった感覚があります。けれどもそうではなくて、投資をすることによって、それがまた皆さん方に跳ね返っていくということを目指していきたいと思います。

スポーツというのは、自分に合ったものがいっぱいあるので、まずはそこから始めていって、また次にまたその次にと広げてもらえたらと思います。スポーツをすることで皆さんが潤う、そして心も非常に満たされる、そういうまちをつくっていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。

渡邉理事長 市長、どうもありがとうございました。これからの鳴門市の文化と観光と、そしてスポーツによるまちづくりをぜひ期待しております。今日は長時間にわたりありがとうございました。

泉市長 ありがとうございました。