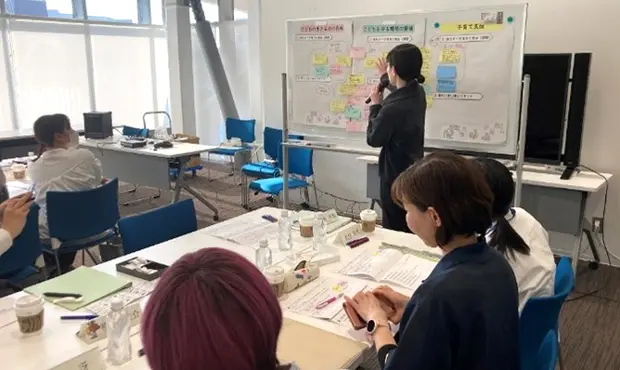

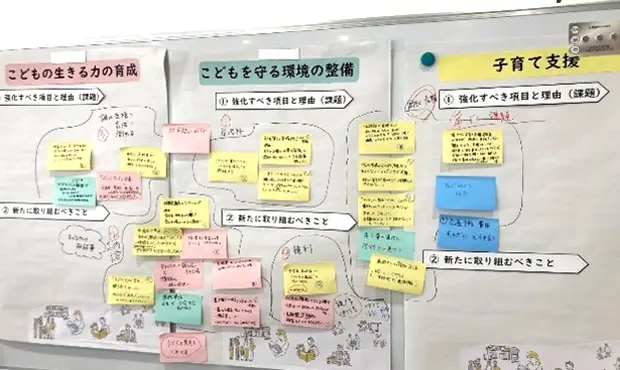

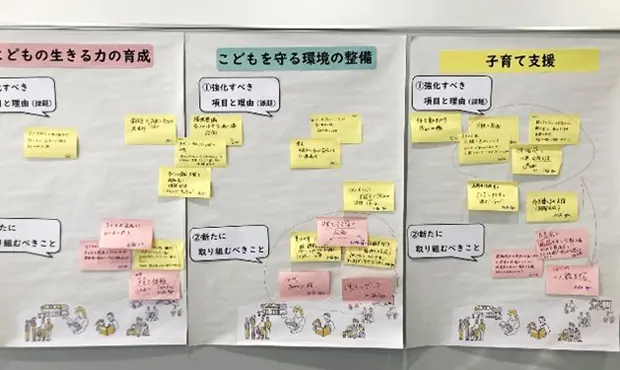

検討テーマ

- こどもの生きる力の育成

- こどもを守る環境の整備

- 子育て支援

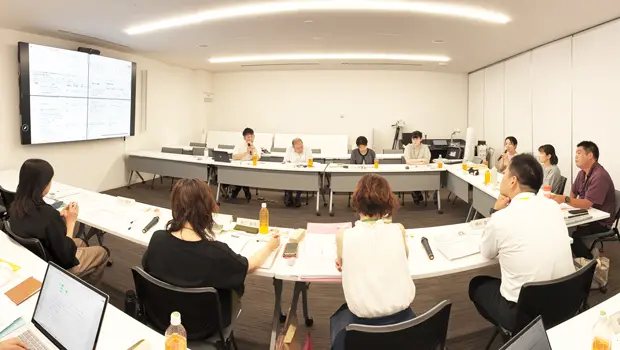

構成メンバー

■行政関係者

・丸亀市子育て支援課

・丸亀市まなび文化課

・丸亀市スポーツ推進課

・丸亀市学校教育課

・丸亀市政策課

・丸亀市ボートレース事業局

■民間関係者

・(社福)丸亀市社会福祉協議会

・(公財)丸亀市福祉事業団 丸亀市児童館

・認定NPO法人さぬきっずコムシアター

・(一社)SKYあーと

■運営および進行サポート

・(公財)笹川スポーツ財団

■行政関係者

・丸亀市子育て支援課

・丸亀市まなび文化課

・丸亀市スポーツ推進課

・丸亀市学校教育課

・丸亀市政策課

・丸亀市ボートレース事業局

■民間関係者

・(社福)丸亀市社会福祉協議会

・(公財)丸亀市福祉事業団 丸亀市児童館

・認定NPO法人さぬきっずコムシアター

・(一社)SKYあーと

■運営および進行サポート

・(公財)笹川スポーツ財団

・こどもの生きる力の育成に向けたプログラムを展開しているものの、学びを活かすことが難しい。(次につながりにくい、定着しない)

・こどもの居場所となり得る環境の整備やこども向けのイベントは展開されているものの、利用者が限られてしまうこと、場所が中心市街地に偏っているなど、特に小学生以下は移動手段がなく参加できない。

・子育ての知識がない親やひとり親家庭などに向けたさらなる支援の充実が必要であるが、前段階として、対象者への支援そのものに関する情報が十分に行き届かない。

・父親の子育て支援において、父親向けの支援が不十分な上、情報が行き届かない。男性が支援センターを利用しにくい、育児の仕方がわからない、不安を抱えていても寄り添う場がない。

・行政、民間それぞれイベントなどもおこなわれているが、こどもの学びや、子育てに限定しないイベントにも広げていくのもよいのではないか。

・こどもが主体的に作っていける居場所の必要性

・こどもの権利について、対象を絞って学べる機会・場の必要性

・こどもの生きる力の育成に向けた体験の場の充実(特に中学生)

・イベントは多数あるものの、日常生活に根差したプログラムが不十分

・中高生の居場所として、児童館の活用促進

・子育て支援情報発信の充実

・SNS・WEBを活用した意見収集

・遊びを通じたワークショップの開催

・支援者同士が情報共有し、連携できる場づくり

・こどもが制作するYouTubeチャンネルの開設

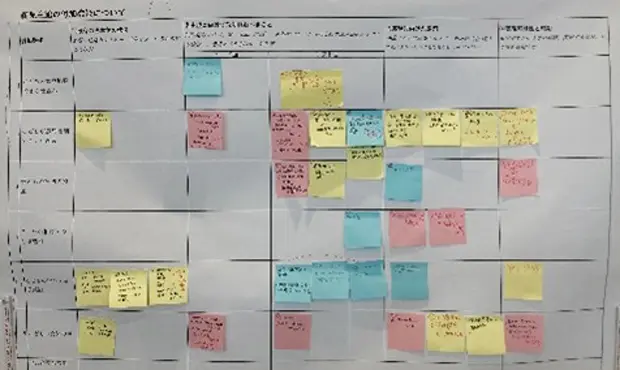

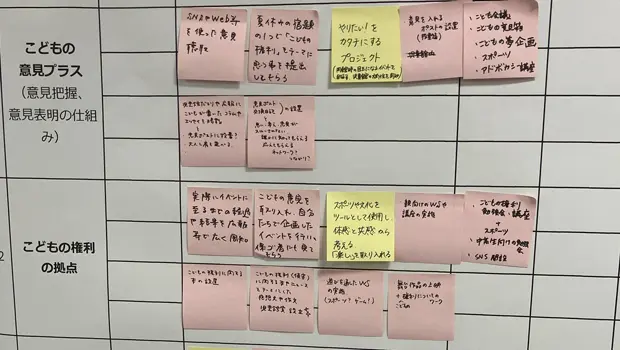

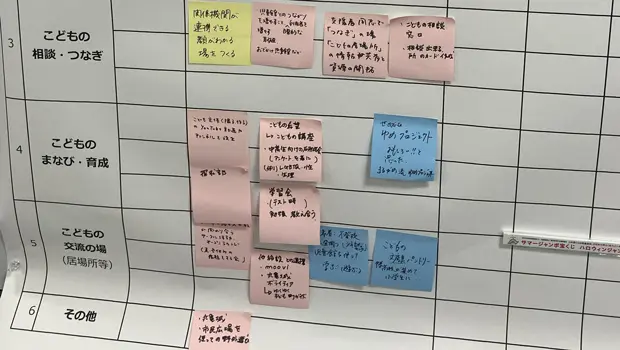

【1 こどもの意見プラスの仕組み】

①こども意見ポスト・箱の設置、②児童館こども会議の設置、③こどものやりたいをカタチにするプロジェクト

【2 こどもの権利の拠点】

①こどもの権利コンテスト、②こどもの権利学びプログラム、③こどもの権利の理解と普及のための広報啓発、④こどもの権利の学びプログラム「スポーツ×こどもの権利」

【3 こどもの相談・つなぎ機能】

①こども支援ネットワークの確立、②こどもの相談・つなぎ(広報)

【4 こどものまなび・育成】

①丸亀こどもSNSラウンジの設置と情報発信、②こども探求プログラム

【5 こどもの交流の場】

①こどもオープンラウンジの開設

・意見ポストの設置は、複数施設での展開を見据えつつ、試行的に導入してはどうか。

・こども会議の実施にあたっては、こども自身の権利に関する学習機会の提供や、支援者側も権利について正しく理解する人材育成が重要。

・意見プラス、こどもの権利などのプロジェクトの展開にあたっては、こどもの声を受け止めて実現を支援するコーディネーターの存在が重要であり、そのための人材確保も必要。

・こどもの権利についての学びのためのプログラムは、年代に応じた形で正しく学びやすい形での実施が必要。

・こどもの権利の理解と普及のための広報啓発については、市の政策として様々な媒体を活用し、対象者別に実施が必要。

・スポーツを通じた権利学習については、ペタンクなど誰もが参加しやすいニュースポーツなどを活用するとともに、一過性のイベントではない形式での検討が必要。

・こども支援ネットワークは、支援者同士の連携が強化されることで、現状の拠点を利用するこども同士の交流にもつながる。

・こども主体のYouTube動画の制作・投稿はそこにとどまらず、SNSがこどもの居場所となっている視点も踏まえ、公式のSNSラウンジとして、大人がサイトを管理し、運営方針を検討する形で運用するとよいのではないか。