笹川スポーツ財団では、仙台大学体育学部 体育学科 准教授 弓田 恵里香氏を代表者とする研究チームと共同で、「どのような社会的、個人的要因が運動・スポーツ経験のある女性のスポーツ実施継続に影響するのか」をリサーチクエスチョンとする研究を実施しました。

これまで日本人女性の運動・スポーツ実施率は20歳代から40歳代で低く、その要因として仕事や家事・育児などライフイベントの変化に伴う日々の忙しさが理由として挙げられていました。本研究では、日本およびオーストラリアにおける運動・スポーツ経験がある女性を対象にアンケート調査を実施、結果を比較し相違点を明らかにしています。その結果、結婚や出産といったライフイベントの影響は限定的である可能性が示唆されました。また、家族や友人といった周囲の理解が運動・スポーツ実施や継続の重要な要因となる可能性が示されています。

主な調査結果

1. 運動・スポーツ実施について就職、結婚、妊娠・出産などのライフイベントの影響は少ない

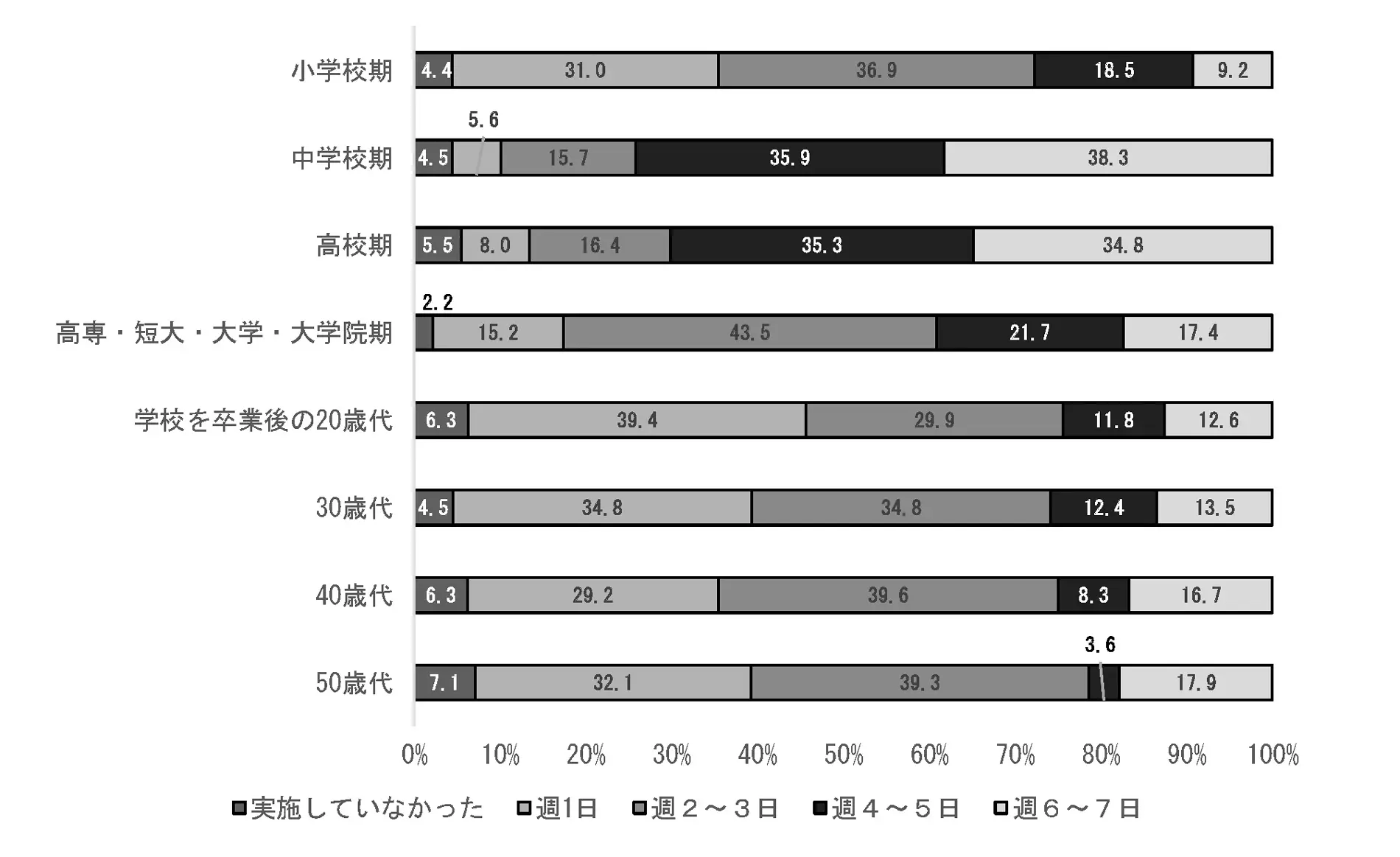

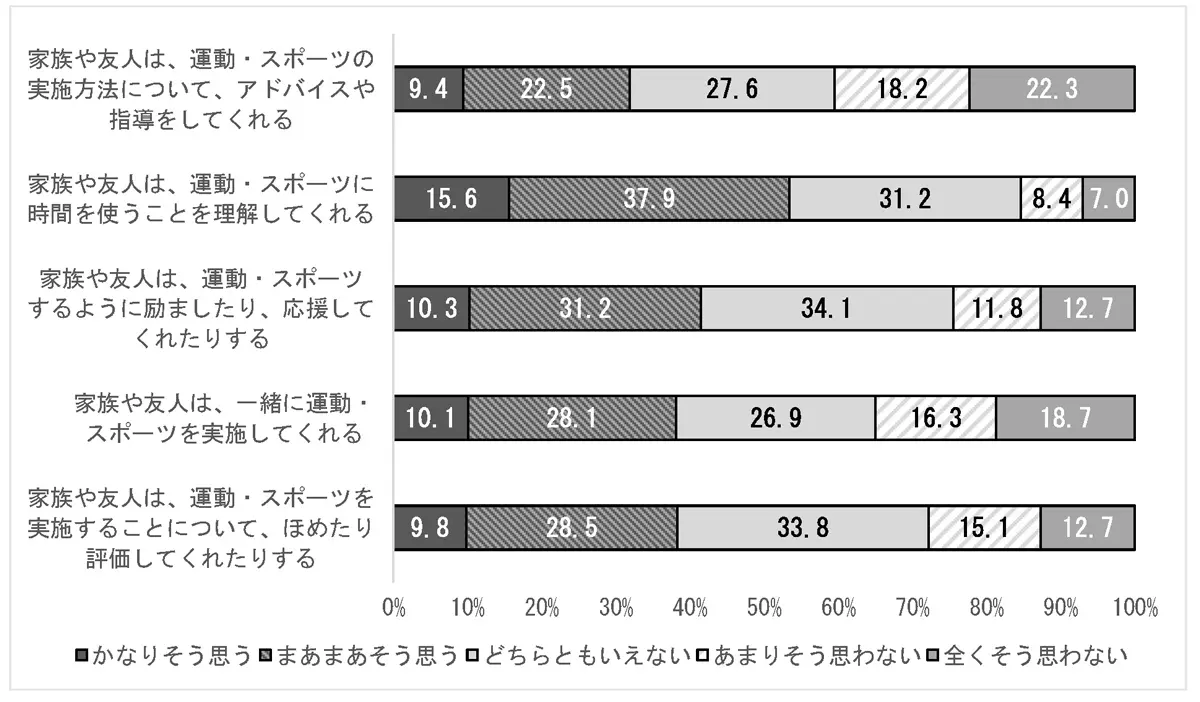

過去の運動・スポーツ実施頻度についてたずねた(図表1、図表2)。日本では、中学校期・高校期とも「週4-5日」と「週6-7日」を合わせた回答が70%以上を占めているが、高専・短大・大学・大学院期にその割合は39.1%へ大きく減少する。その後、各年代において「週1日」「週2-3日」が約70%を占め、その他の回答にも年代による大きな違いはない。

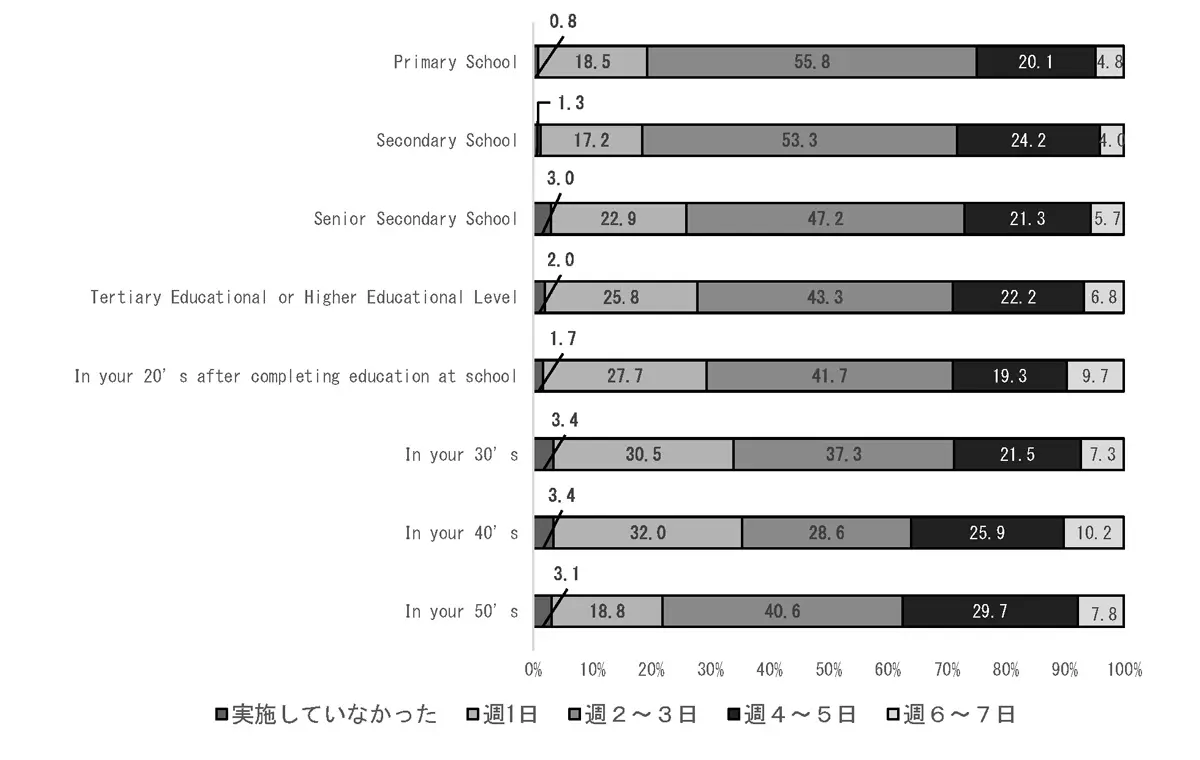

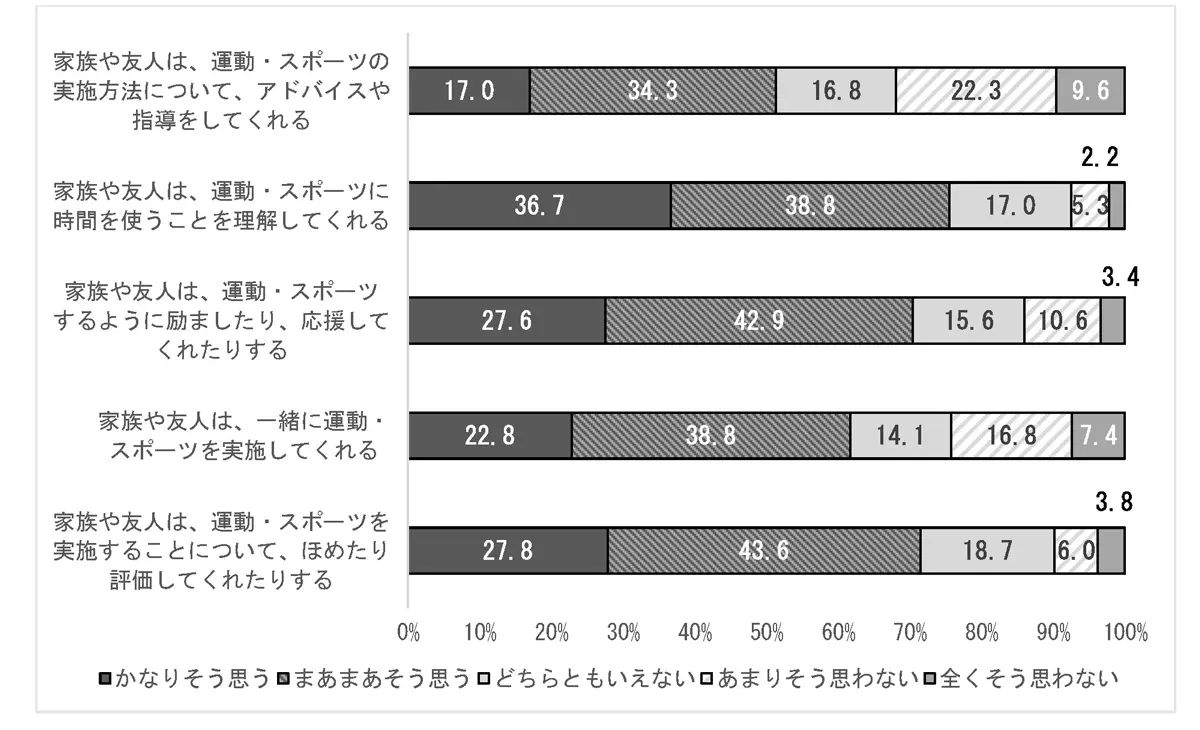

一方オーストラリアは、40歳代を除き小学校期から50歳代まで「週2-3日」の割合が最も高く、加齢による実施頻度の低下は確認されず、年代別に大きな差異がない点が特徴である。

図表1. 過去の運動・スポーツ実施頻度(日本)

注)「該当しない」を除いた割合を示している

図表2. 過去の運動・スポーツ実施頻度(オーストラリア)

注)「該当しない」を除いた割合を示している

また、子どもの有無による運動・スポーツ実施状況に差がみられず、自由記述においてもスポーツ継続要因として「子どもと楽しく運動ができる」といった記載があったことから、本調査の対象者にとっては子どもの存在が運動・スポーツ実施の阻害要因となっていないと考えられる(図表割愛)。

2. オーストラリアの方が幅広い年代で運動・スポーツを実施している

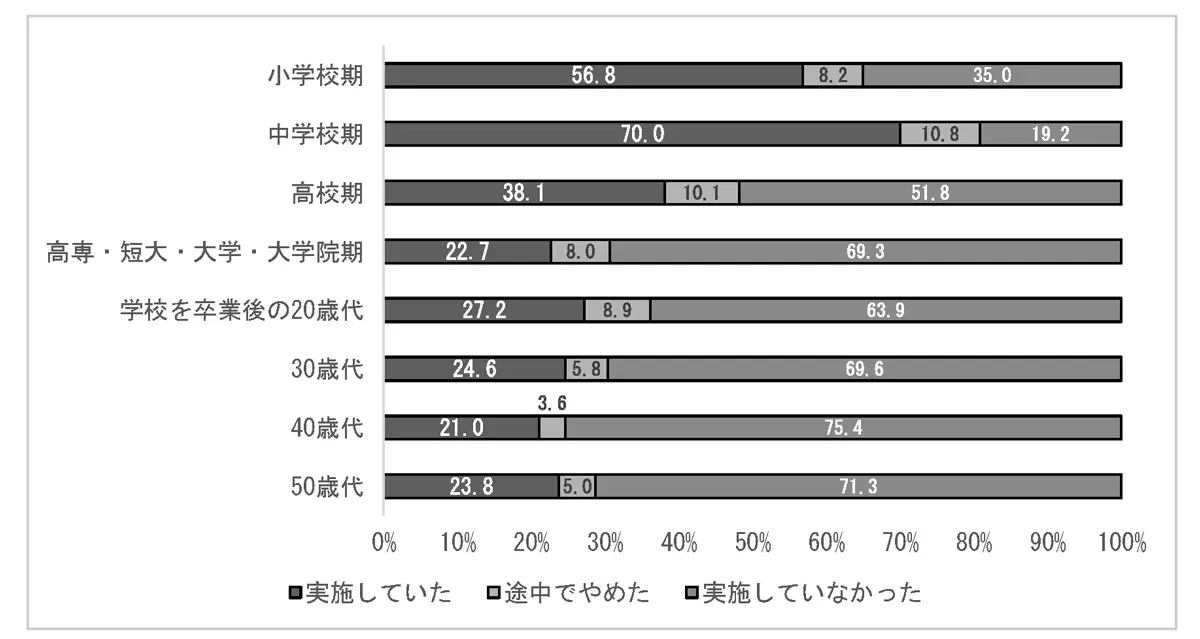

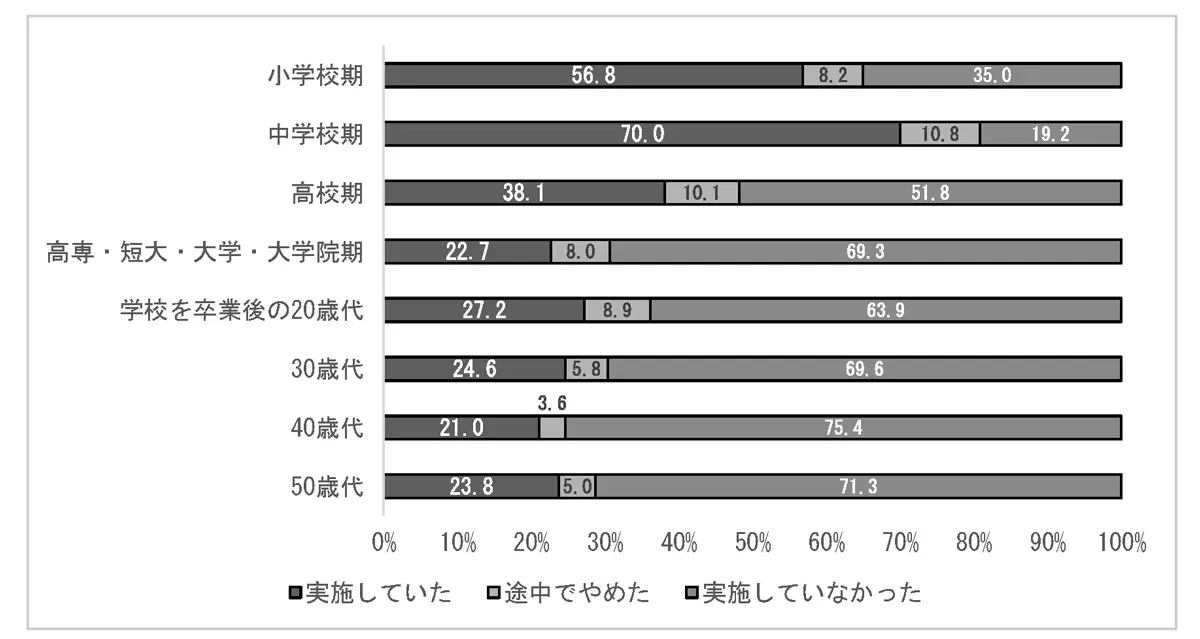

過去の定期的な運動・スポーツ実施状況をたずねた(図表3、図表4)。日本では、中学校期をピークに高校期、高専・短大・大学・大学院期と学校期が上がるにつれ、「実施していた」と回答する者が減少し、大学卒業後も20%台と低い水準で推移している。

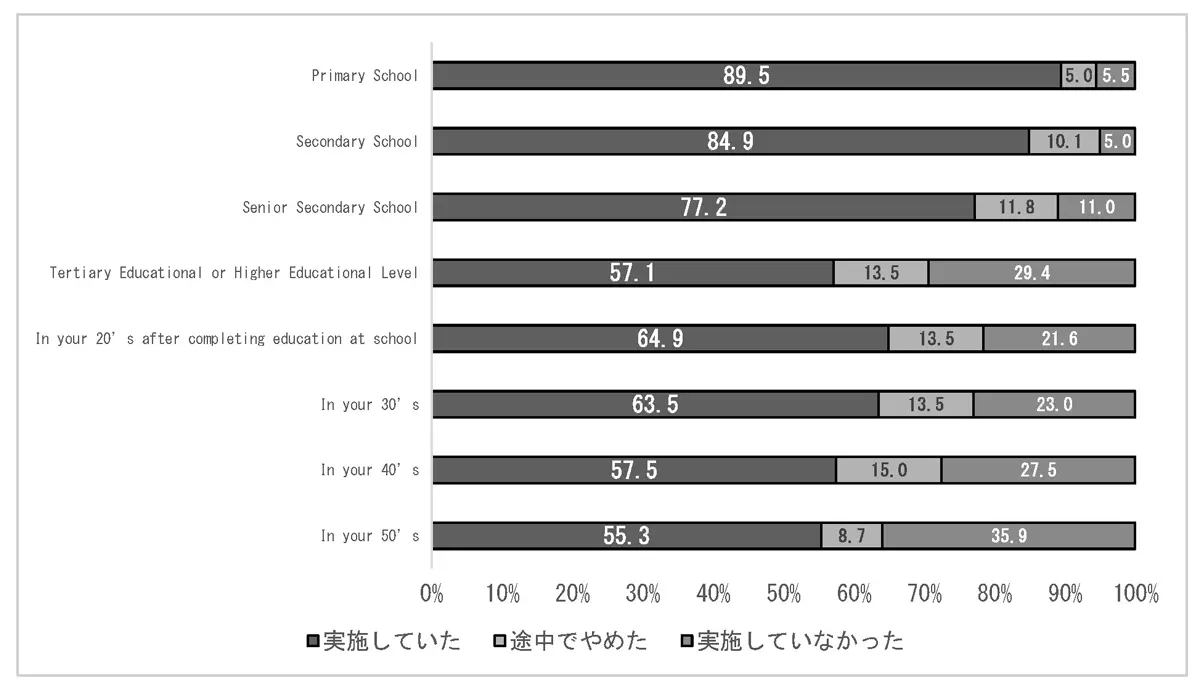

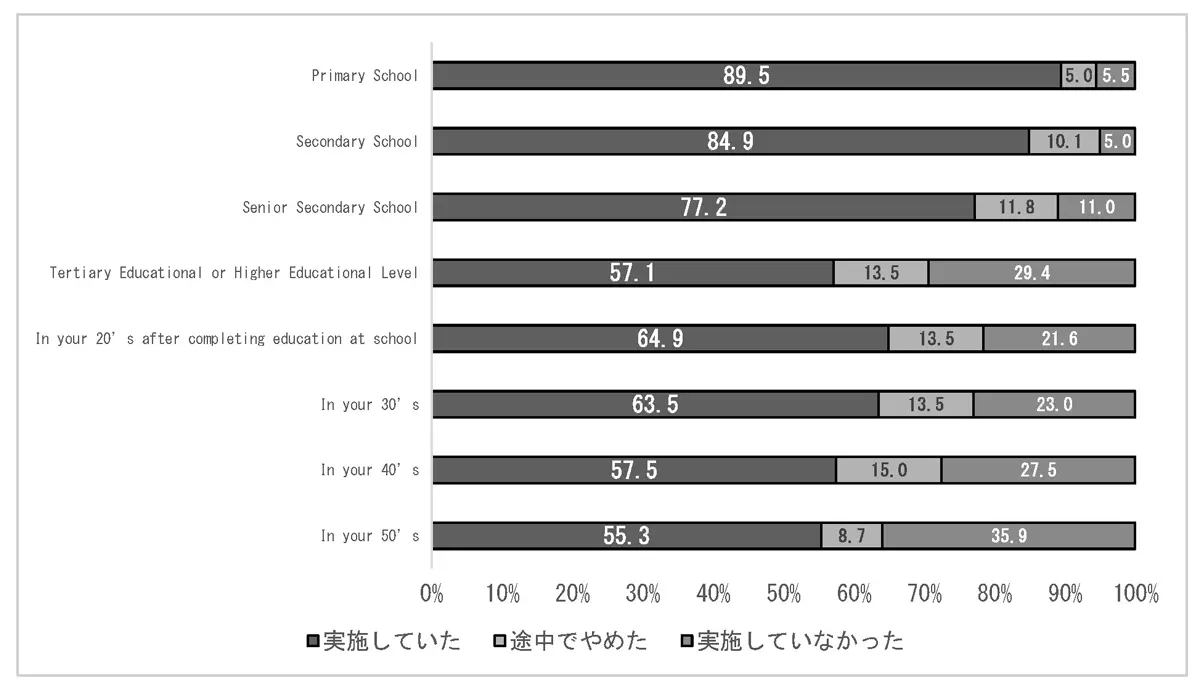

一方オーストラリアは、高校期、高専・短大・大学・大学院期で減少があるものの、減少幅は日本と比べ小さく、その後も60%前後を維持しており、日本よりも幅広い年代で運動・スポーツを実施する女性が多いことが明らかとなった。

図表3. 過去の運動・スポーツ実施状況(日本)

注)「該当しない」を除いた割合を示している

図表4. 過去の運動・スポーツ実施状況(オーストラリア)

注)「該当しない」を除いた割合を示している

3. オーストラリアの方が家族や友人からサポートを得られやすい

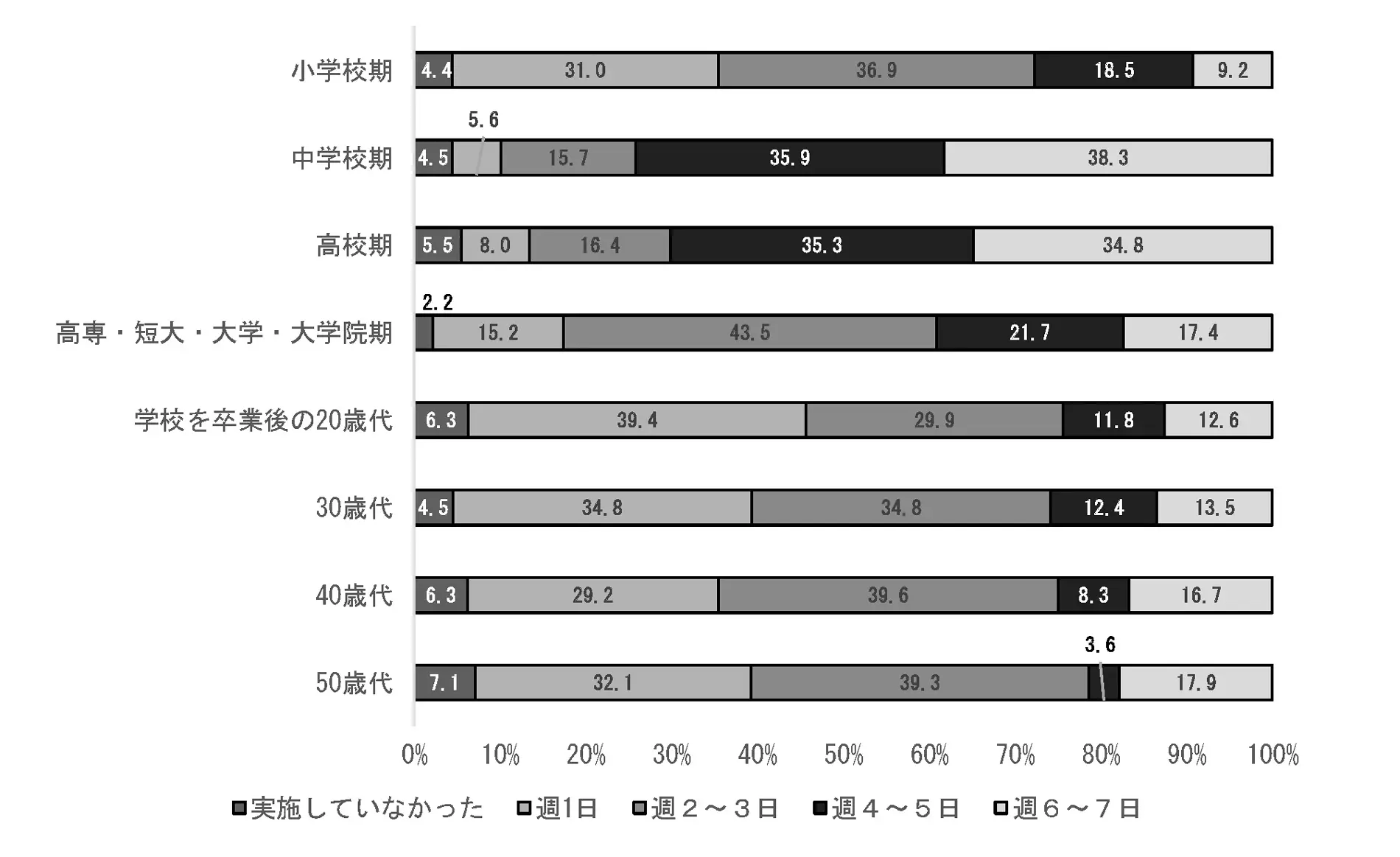

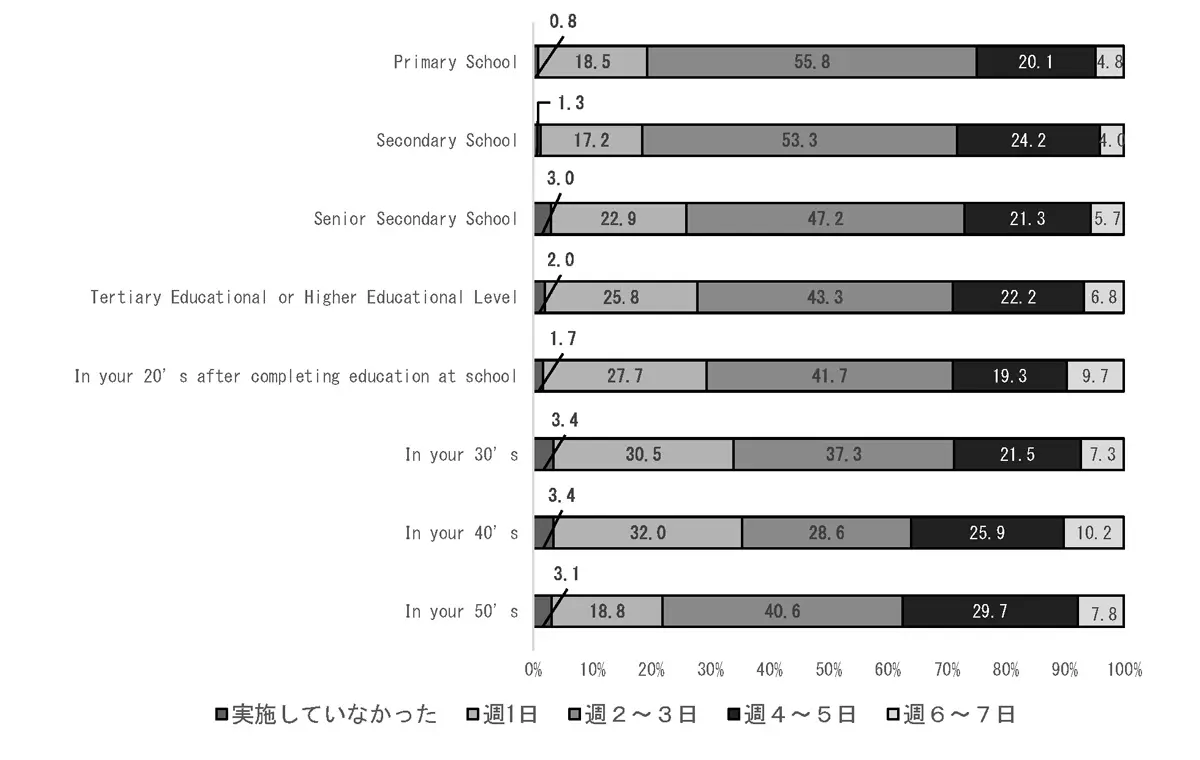

運動・スポーツを実施するにあたり、どの程度家族や友人からの理解や協力が得られるかをたずねた(図表5、図表6)。「3.家族や友人は、運動・スポーツするように励ましたり、応援してくれたりする」では、日本で41.5%(「かなりそう思う」10.3%、「まあまあそう思う」31.2%の合計)が「そう思う」と回答し、オーストラリアは70.5%(「かなりそう思う」27.6%、「まあまあそう思う」42.9%の合計)だった。

また、「5.家族や友人は、運動・スポーツを実施することについて、ほめたり評価してくれたりする」においても、日本での「そう思う」と回答した割合は38.3%(「かなりそう思う」9.8%、「まあまあそう思う」28.5%の合計)だったのに対し、オーストラリアでの回答割合は71.4%(「かなりそう思う」27.8%、「まあまあそう思う」43.6%の合計)と30ポイント程度の開きがみられた。オーストラリアの女性が運動・スポーツを実施するにあたり家族や友人から態度的、行動的なサポートを得られやすい状況であることが示唆された。

図表5. 運動・スポーツ実施における家族や友人からのサポート(日本)

図表6. 運動・スポーツ実施における家族や友人からのサポート(オーストラリア)