2025年10月1日

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2025年10月1日

今日では多くのアスリートがテレビCMなどスポーツ場面以外にも活躍の場を広げている。また、SNSで日常生活の様子を投稿しているアスリートも少なくない。これまでの研究によれば、アスリートのブランド・イメージは、勝敗やプレースタイルなどの競技に関わるオン・フィールド要素と、魅力的なライフスタイル、容姿の美しさ、ファンとのコミュニケーションなどの競技に関わらないオフ・フィールド要素の双方によって構成されている(Arai et al, 2014)。すなわち、スポーツ選手に興味をもつきっかけとして、試合をみてプレースタイルなどに惹かれる以外に、競技に関わらない魅力も重要な要素を占めていると考えられる。アスリートが競技場面以外でも活躍し、ファンとの接点が多様化している現代において、選手の人気と観戦行動との間にはどのような関係やギャップがあるのだろうか。本稿では「好きなスポーツ選手」に着目してスポーツ選手の人気と観戦行動についてのデータを整理し、スポーツ選手が果たす役割やその可能性を検討したい。

笹川スポーツ財団では、1993年より成人を対象(2014年までは20歳以上、2016年以降は18歳以上)として「スポーツライフに関する調査」を実施し、好きなスポーツ選手(1名)とその種目を継続的に把握している。2024年調査では、回答者全体の76.1%にあたる2,284名が回答し、計485選手があげられた。1位の大谷翔平は41.5%にのぼり、質問を設けた2002年調査以降で最も高い得票率の選手となった。また性別、年代別でいずれも1位となり、幅広い世代から高い支持を集めている。

それでは、好きなスポーツ選手として大谷翔平をあげた人は実際にどれくらいMLBをみているのだろうか(注1)。図1に、好きなスポーツ選手として大谷翔平をあげた人のMLB観戦率を年代別に示した。ここでのMLB観戦率とは、過去1年間にテレビまたはインターネットでMLBを観戦した人の割合を示している。好きなスポーツ選手として「大谷翔平」をあげた人のうち、MLBを観戦したのは51.1%と約半数である。年代別にみると、18・19歳33.3%、20歳代27.8%、30歳代38.1%、40歳代48.8%と40歳代以下は相対的に観戦率が低い。一方で、50歳代以降は50歳代50.8%、60歳代63.2%、70歳以上59.6%といずれも半数を超えている。

好きなスポーツ選手として大谷翔平をあげた人の中でも年代ごとにMLB観戦率の傾向は異なり、特に若い世代ではMLB観戦率が低い傾向が示された。有料放送が観戦方法の中心となっているため日常的に試合に触れる機会が減少しているほか、若年層にとってはスポーツに限らず、短時間のコンテンツ視聴を好む傾向が高い現状も背景にあると推察される。

このように、好きなスポーツ選手がいてもその競技種目を観戦していない人は一定数存在すると推察されるが、その傾向は競技種目ごとに特徴があるのだろうか。

図2に、好きなスポーツ選手の競技種目ごとに割合を示した。全体では「野球」56.3%が最も高く、「サッカー」8.6%、「バレーボール」7.3%と続く。野球選手に関しては、高い人気を誇る大谷翔平だけでなく、イチロー、近本光司など計132名の選手があげられており、MLBからNPB(プロ野球)まで多くの選手の人気がうかがえる。

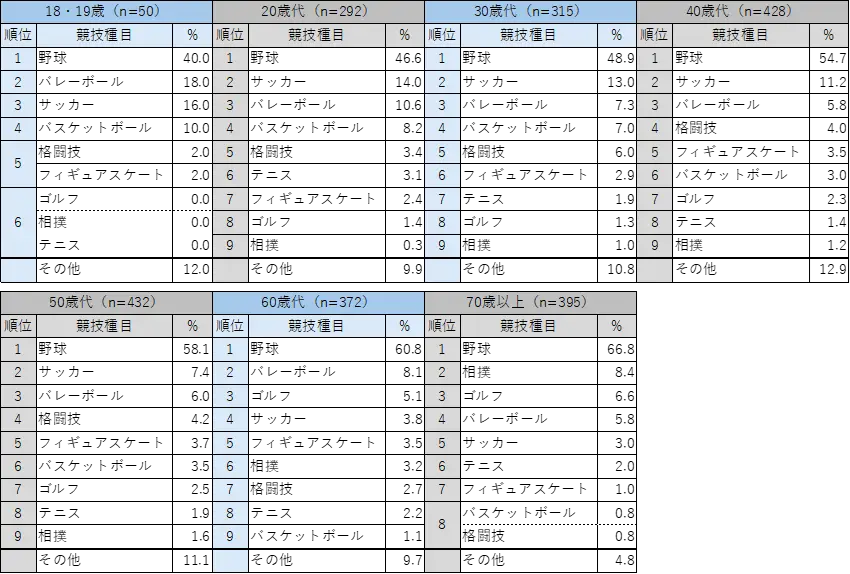

続いて表1には、年代別の結果を示した。すべての年代で「野球」の割合が最も高い。「野球」の割合は、18・19歳40.0%から年代が上がるにつれて高くなり、70歳以上では66.8%を占める。2位は、20歳代から50歳代においては「サッカー」、18・19歳と60歳代では「バレーボール」となっている。また、70歳以上では「相撲」が2位であった。さらに、3位の種目は年代によって異なり、20歳代から50歳代では「バレーボール」、60歳代以降では「ゴルフ」であった。すべての年代において「野球」が1位であるが、好きなスポーツ選手としてあげられた選手の傾向は異なり、特に60歳代以降では長嶋茂雄が上位に入るなど根強い人気を誇る選手がいる点も野球の特徴である。また、「バレーボール」は全体の人気2位であった石川祐希に加えて、髙橋藍などほかの選手も幅広い年代層で支持を得ている。

好きなスポーツ選手の競技種目ごとに観戦率の傾向を把握するため、上位3つの種目(野球、サッカー、バレーボール)について視聴形態別に観戦率を示した(図3)。ここでは、たとえば好きなスポーツ選手として野球選手をあげた人の中で、過去1年間に直接または間接的(テレビ・インターネット)に野球を観戦した経験のある割合を観戦率として集計している。なお、集計は種目ごとにまとめているため、好きな選手の所属リーグ以外を観戦しているケースも観戦経験ありとして集計される(注2)。

好きなスポーツ選手として野球選手をあげた人の野球観戦率は77.7%であった。このうち、直接観戦は21.2%、テレビ・インターネットでの間接観戦は76.8%である。また、サッカー選手を好きなスポーツ選手にあげた人は、89.3%がサッカーを観戦している。このうち、34.7%は直接観戦経験があり、88.3%は間接観戦経験がある。さらに、好きなスポーツ選手にバレーボール選手をあげた人は、85.0%がバレーボールを観戦している。このうち、直接観戦率は10.8%、間接観戦率は83.8%であった。

以上の結果を言い換えれば、好きなスポーツ選手に野球選手をあげた人の約2割、サッカー、バレーボールをあげた人の約1割は過去1年間にその競技種目の観戦経験がない。また、3つの種目いずれにおいても間接観戦より直接観戦の割合が低いことが明らかになった。

本稿では好きなスポーツ選手に着目してスポーツ観戦状況をデータで示してきた。好きなスポーツ選手として名前があげられた選手の割合は、野球選手が最も高く、サッカー選手、バレーボール選手と続く結果であった。種目ごとに観戦率を集計した結果では、野球選手が好きと答えた人の野球観戦率は77.7%、同様にサッカーは89.3%、そしてバレーボールは85.0%となっている。好きな選手の応援はスポーツ観戦動機のひとつになりうる一方で、今回集計した種目においては好きなスポーツ選手はいてもその競技種目はみていない人が一定数いることが確認された。

試合開催地が近くにないといった地理的制約や試合観戦にかかる金銭的制約などがスポーツ観戦を妨げている要因と考えられるほか、選手個人に関心はあっても競技自体への興味が低い人もいるだろう。今後、このように競技種目への関心が低い人びとの存在も含めて「スポーツをみる」ことを広義に捉えれば、スポーツ観戦の裾野が広がっていくかもしれない。たとえば、競技について詳しく知らなかったとしても、推しの選手をみることはスポーツのみかたのひとつだと考えられる。

同時に、単に好きな選手への興味だけでは選手の引退等を機にスポーツへの興味も失う恐れがある。それゆえ、今後各競技団体やチーム・クラブが観戦者を継続的に増やしていくためには、各競技がもつそれぞれの醍醐味を享受する「スポーツをみる力」(日本体育スポーツ・経営学会, 2024)を高める取り組みが必要だろう。競技団体や試合の主催者は、競技のルール・戦術に関する解説や選手・チームについての理解を深めるような情報発信を実施するなどして、スポーツ観戦者のスポーツをみる力の向上につながり、競技観戦を継続するきっかけとなる取り組みが期待される。

加えて、アスリートが果たす社会的役割についての検討も今後のスポーツ振興の課題として重要だといえる。仲澤(2012)によれば、観戦型スポーツが果たす社会的な役割や機能として、共通の関心事の提供によるコミュニティ形成機能、ロールモデルとなるアスリートによる社会教育の機能などがあげられている。好きなスポーツ選手としてあげられるような知名度が高いアスリートについても、アスリートをきっかけにして得られるつながりの形成や社会問題を喚起する役割を担う力を有しているといえるであろう。

たとえば、コミュニティ形成機能に関する研究結果として、好きなスポーツ選手の存在が、ファン自身の所属するファンコミュニティとの共同体意識を強めることが報告されている(仲澤・吉田, 2015)。また、アスリートによる社会教育の機能に関連して、アスリートが社会問題について広く啓発する活動は、アスリートアドボカシーと呼ばれる。人種差別問題に対する抗議活動など人びとを社会問題へ巻き込むことを目的とした説得行動に取り組むアスリートが注目を集めており(小木曽ほか, 2023)、日本財団HEROsのようにアスリート達の社会貢献活動を推進することで、スポーツでつながる多くの人の関心や行動を生み出す活動も行われている。

今後、スポーツ観戦に関わる民間セクターや政策立案者は、上記のような好きなスポーツ選手を応援することで得られるつながり(ファンコミュニティ)やアスリートを通じた社会教育の機能などにも注目し、スポーツ選手が果たす役割を最大限発揮できるような施策の推進が望まれる。

(注1) 調査の設計上、厳密には該当の種目をみていても好きな選手をみているかまでは把握できていない。

(注2) 一例として、好きな選手に大谷選手をあげ、NPBを観戦しているケースや、好きな選手に近本選手をあげ、MLBを観戦しているケースも集計に含まれる。また、集計に用いた種目は以下の通りである。

・ 野球直接観戦:NPB、高校野球、アマチュア野球(大学、社会人など)

・野球間接観戦:NPB、MLB、高校野球

・サッカー直接観戦:Jリーグ(J1、J2、J3)、海外プロサッカー(欧州、南米など)、サッカー日本代表試合(五輪代表含む)、サッカー日本女子代表試合(なでしこジャパン)、サッカー(高校、大学、JFL、WEリーグなど)

・サッカー間接観戦:Jリーグ(J1、J2、J3)、海外プロサッカー(欧州、南米など)、サッカー日本代表試合(五輪代表・なでしこジャパン含む)、サッカー(高校、大学、JFL、WEリーグなど)

・バスケットボール直接観戦:プロバスケットボール(Bリーグ)、バスケットボール(高校、大学、Wリーグなど)

・バスケットボール間接観戦:プロバスケットボール(Bリーグ)、海外プロバスケットボール(NBAなど)、バスケットボール(高校、大学、Wリーグなど)

・バレーボール直接観戦:バレーボール日本代表試合、バレーボール(高校、大学、Vリーグなど)

・ラグビー直接観戦:ラグビー日本代表試合、ラグビー(高校、大学、リーグワンなど)

・Arai, A., Ko, Y. J., and Ross, S. (2014) Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review, 17 (2): 97-106.

・仲澤眞(2012). 観戦型スポーツの現状から. スポーツライフ・データ2012, 41-45.

・ 仲澤眞・吉田政幸. (2015). ファンコミュニティの絆 プロスポーツにおけるファンコミュニティ・アイデンティフィケーションの先行要因および結果要因の検証. スポーツマネジメント研究, 7(・, 23-38.

・日本財団HEROs「HEROsとは」2025年9月12日閲覧

・日本体育・スポーツ経営学会編.(2024).スポーツ観戦を科学する―スポーツ文化のさらなる発展を目指して.大修館書店.

・ 小木曽湧, 舟橋弘晃, 間野義之. (2023). アスリートアドボカシーに対する人々の反応: 献身性と適合性がもたらす影響. スポーツ産業学研究, 33(2), 125-140.

最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。

活用例

スポーツライフ・データ

2025年度