2025年9月11日

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2025年9月11日

笹川スポーツ財団が隔年で行う「スポーツライフに関する調査」(以下「スポーツライフ調査」と表記)には、2020年より世界保健機関(World Health Organization: WHO)が開発した世界標準化身体活動質問票(Global Physical Activity Questionnaire: GPAQ)1)が追加されている。笹川スポーツ財団のウェブサイトでは、GPAQを使用した二次分析に関する研究レポート2)-4)が紹介されてきたが、このたび「スポーツライフ調査2020」5)で聴取されたGPAQを用いた論文(以下「論文」と表記)が、Journal of Physical Activity and Healthに公開された6)。執筆にあたり、林勇樹先生(追手門学院大学)、Lee, I-Min先生(ハーバード大学)、そしてSSFスポーツライフ調査委員でもある鎌田真光先生(東京大学)には、共著者として多大なお力添えを頂いた。この場を借りて御礼を申し上げたい。

論文の詳細はWEBページを参照されたいが、本稿では一部の結果を交えながら、政策関係者や研究者向けに論文の活用方法を紹介したい。ポイントを以下の通りまとめた。

Journal of Physical Activity and Health掲載論文6)の活用例

① 基礎資料としての利用

② 公開されたPythonコードを利用した結果の出力

※論文の詳細は本文をご覧いただき、下記の通り引用いただきたい。

Fujioka, N., Hayashi, Y., Lee, I. M., & Kamada, M. (2025). Where do People Engage in Physical Activity? A Visualization Approach to the Domain Composition of Population Physical Activity. Journal of Physical Activity and Health, 22(8), 971-978.

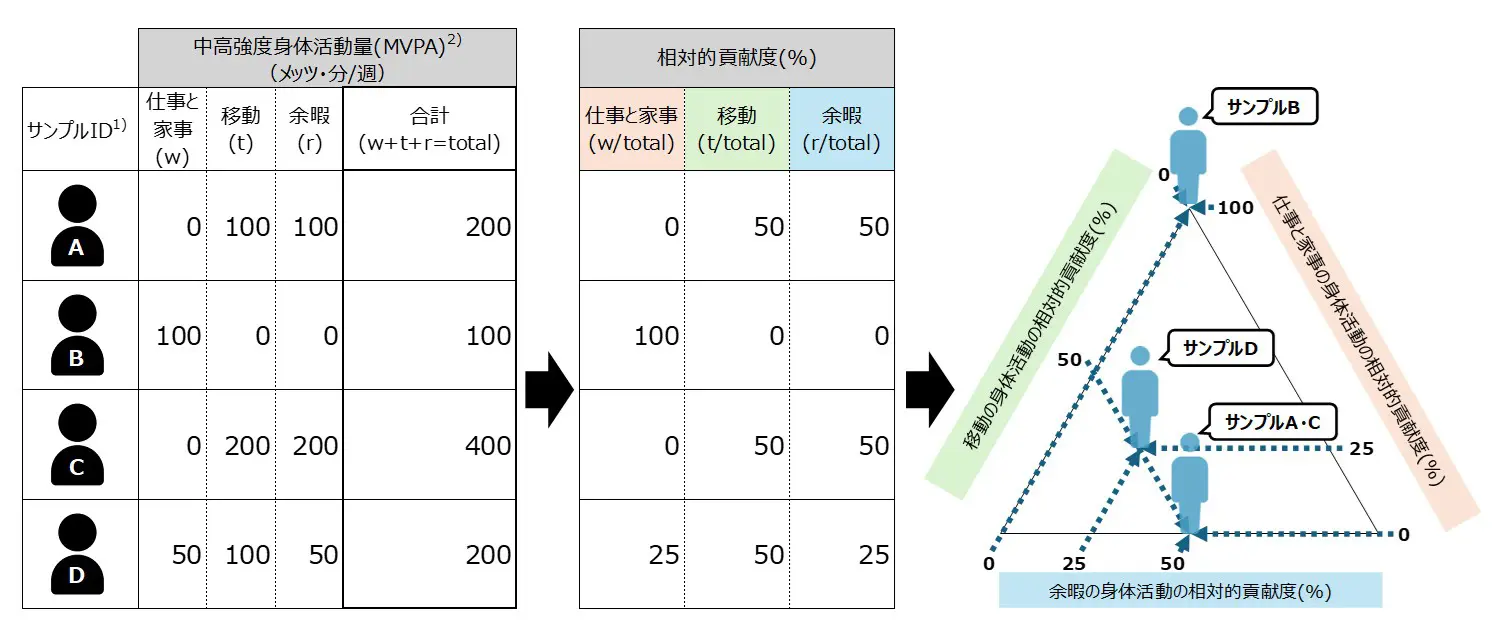

論文の内容を一言で表すならば、「領域別身体活動の実施パターンを分布で可視化した研究」である。生活全体における身体活動は、仕事と家事、移動、余暇といったさまざまな場面(領域)での身体活動から成り立っている。身体活動量全体を増やすには領域別身体活動の実態を捉える必要があるが、どの領域で、どれほど身体活動を行っているのかは人によってさまざまである。例えば、図表1に示したサンプルのうち、AとCは移動と余暇、Bは仕事と家事のみ、Dはすべての領域で身体を動かしている。

1) 実際の分析に使用したサンプルではないため、表中の数値はすべて例として記載している。

2) MVPA(moderate and vigorous physical activity)とは10分以上継続する中高強度身体活動量を表し、中強度または高強度の身体活動のきつさ(メッツ)と1週間あたりの活動時間(分)を乗じて算出している(単位は「メッツ・分/週」)。

論文では、こうした領域別身体活動のパターンを知るために相対的貢献度を算出した。相対的貢献度とは、各領域の中高強度身体活動量(moderate and vigorous physical activity: MVPA)を中高強度身体活動量の合計(以下「MVPA合計」と表記)で割った値であり、生活全体におけるMVPA合計を100%とした場合、各領域のMVPAが占める割合を表す指標となる(図表1 中央の表)。そして、三角プロットとよばれる図を使うと、相対的貢献度の値に応じて各サンプルの配置場所が必ず1点に定まる(図表1 右側の図)。こうして三角プロット上にできあがる分布には、人が密集する部分とそうでない部分が発生する。我々は、この分布におけるサンプルの密集度を色の違いで表現する可視化手法を開発し、どの領域で身体を動かす人々が多い(少ない)のかを把握した。

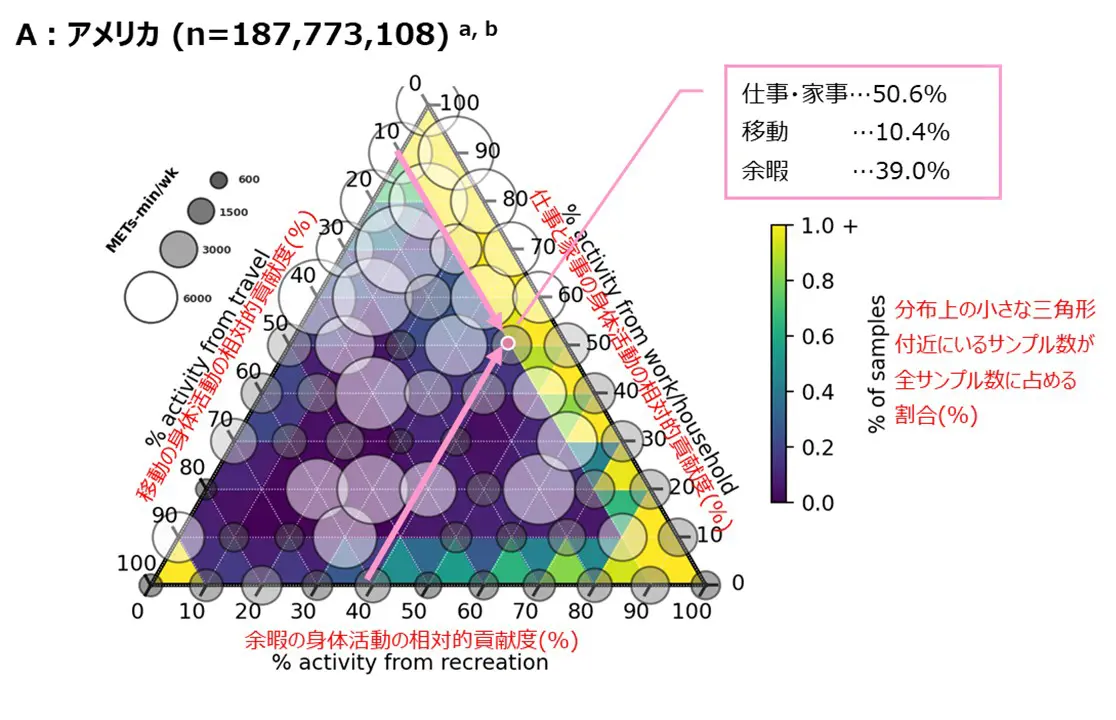

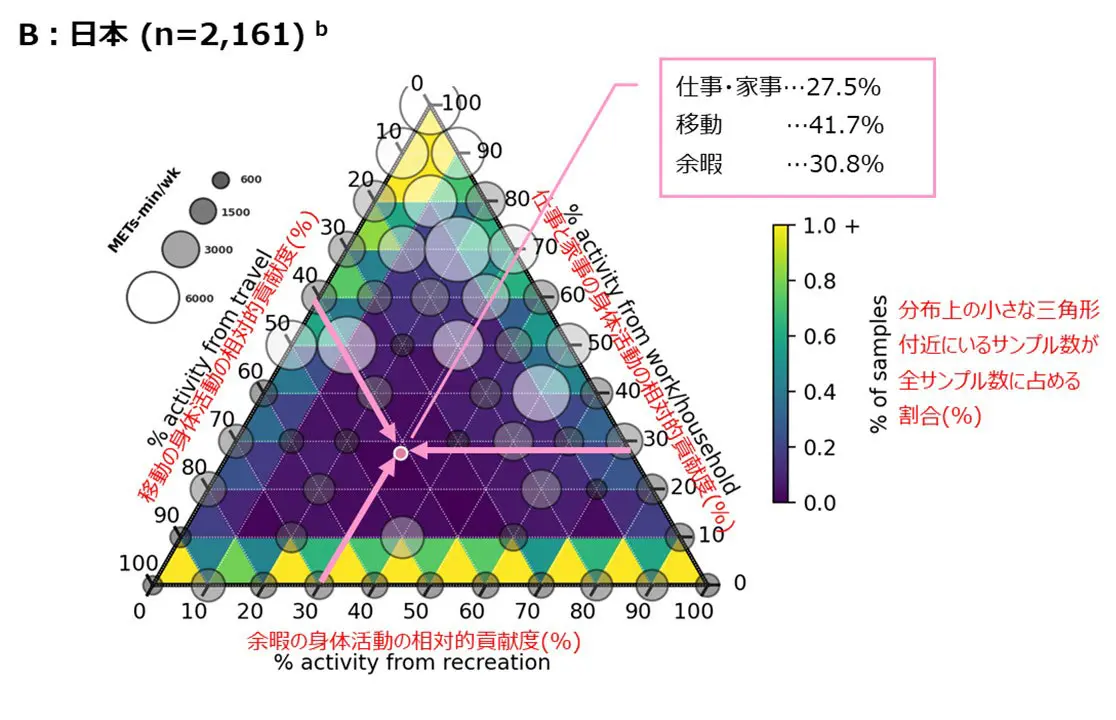

注) 分析には、アメリカ疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)「全国健康・栄養調査(National Health and Nutrition Examination Survey: NHANES)2017-18」、笹川スポーツ財団「スポーツライフ・データ2020」を使用した。三角プロットの3つの軸は、各領域の中高強度身体活動量(MVPA)が中高強度身体活動量の合計(MVPA合計)に占める割合(相対的貢献度)を表す。各サンプルは、相対的貢献度に応じて三角プロットに分布し、三角プロット上の密集度に応じて色分けされている。三角形の色が明るいほど、サンプルが集中している(単位は%)。三角プロット全体の見やすさを維持するため、サンプルの密集度が凡例で示された最大値(1.0%)を超えた場合でも、最も明るい黄色で表示されている。三角プロット上に表示された円は、分布したサンプル内のMVPA合計の平均を指す。円が大きいほど、その円付近に分布したサンプル集団のMVPA合計が高いことを表す。三角プロット上のピンク色の点は、分析に使用した全サンプル(アメリカ:n=187,773,108、日本:n=2,161)の相対的貢献度(仕事と家事、移動、余暇)の平均を示している。

a アメリカの結果出力には、複雑な調査設計や無回答を考慮するための重みづけ変数を使用しており、出力時のサンプルサイズは実際の回答数(n=4,080)と一致しない。

b 相対的貢献度の算出と三角プロットの出力に使用されたサンプルは、1メッツ・分/週以上の身体活動を行う18~79歳の参加者に限定されている(アメリカはn=4,080 [1メッツ・分/週未満であったn=1,300(24.2%)を除外]、日本はn=2,161 [1メッツ・分/週未満であったn=806(27.2%)を除外])。

領域別身体活動の分布の可視化には、アメリカ疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)「全国健康・栄養調査(National Health and Nutrition Examination Survey: NHANES)2017-18」、笹川スポーツ財団「スポーツライフ・データ2020」のデータを用いた。図表2は、日米のデータを用いて出力された三角プロットであり、論文の主要な結果である。三角プロットの各軸は、仕事と家事、移動、余暇それぞれの相対的貢献度を示しており、その値は各軸の目盛り線の方向に従って解釈する。先述の通り、個々のサンプルは各領域の相対的貢献度をもとに三角プロット上に配置され、分布の密集度が高いほど明るい色で表現されている。例えば、全サンプルの1%以上が密集する場所(三角プロット上の小さな三角形)は黄色、逆にサンプルが少ない場所は紫色で表示される。この色味の違いから、「どのような身体活動の領域パターンが多い(少ない)のか」という集団の大きさが一目でわかる。また、日米の相対的貢献度の平均は、その値に応じて各軸から目盛り線の方向へ引かれたピンク色の矢印の交点の上に、ピンク色の点でプロットされている。

なお、相対的貢献度を算出する際、各サンプルのMVPA合計は100%という値へ統一されるため、MVPA合計の絶対的な差異に関する情報は失われてしまう。例えば、図表1においてサンプルAとCは移動50%、余暇50%という同じ相対的貢献度であるが、MVPA合計はAの200メッツ・分/週に対してBは400メッツ・分/週と2倍であり、相対的貢献度だけではMVPA合計の絶対的な違いを把握できない。そこで論文では、三角プロット上で近い場所に分布する集団のMVPA合計の平均を円で重ねている。円が大きいほど、その付近にいるサンプルのMVPA合計が高いことを表す。例えば、日米ともに三角プロットの上部(仕事・家事の貢献度が高い人が集まる場所)には、他の場所よりも大きいサイズの円が集まっている。ここから、「仕事や家事の相対的貢献度が高い人々は、中高強度身体活動量が多い」という傾向を把握できる。他方で、円のサイズは全体的に日本よりもアメリカの方が大きく、アメリカの方がMVPA合計が高いという日米の違いもうかがえる。

ここまで、論文の概要および結果の読み取り方を説明したが、本節ではその解釈を交えながら論文の活用例を紹介したい。

① 基礎資料としての利用

論文の結果からは、領域別身体活動に関する「現状」を把握できる。104ヶ国を対象に各国の相対的貢献度を明らかにした先行研究7)では、各国のサンプル全体における平均が代表値として利用されていたが、図表2は「生活全体における身体活動がどの領域から多く占められているのかは、人によってさまざまである」ことを示している。こうした身体活動に関わる多様な実態を、図をもとに視覚的かつ直感的に理解できるという点に、本論文の基礎資料としての価値があるだろう。

また、今後、領域別身体活動の最適バランスが明らかになったとすれば、論文の結果は「将来」に向けた基礎資料として活用できる可能性も有している。近年、職業を通じた身体活動は健康に寄与するとは限らないと示唆されている8)。生活習慣病の予防に適切な栄養バランスが求められるように9)、身体活動においても各領域の最適バランスが示されたとしたら、今後は身体活動量の基準値を満たすと同時に活動領域のバランス最適化が求められるようになるかもしれない。その際、論文の結果は、より大きなターゲット集団の特定やその集団の身体活動量の把握に活用できるだろう。

② 公開されたPythonコードを利用した結果の出力

論文の執筆にあたっては、いかにして相対的貢献度の分布を図で見せる(魅せる)かという部分に大変苦労した。図表2の三角プロットを作成するため、共著者である林勇樹先生にはPythonというプログラミング言語を用いたコードを一から作成していただいた。このコードは、GitHubというプラットフォームで公開している。よって、GPAQを用いたデータさえ用意できれば、同じような図を出力できる。対象者のデータを複数用意して出力すれば、より興味深い考察が可能となるだろう。

実際、論文では日本とアメリカ、2ヶ国のデータを用意して出力したが、類似する傾向と相違点を把握しやすくなった。例えば図表2をみると、日米ともに三角プロットの頂点やいずれかの辺の付近にサンプルが集中している。ここから、両国とも「身体活動が行われる領域は1または2つに偏っている」という類似性を見出せる。既報の研究レポート4)でも、日本における領域別身体活動の実施パターンは「移動のみ」「移動と余暇」「余暇のみ」が多いことが報告されていたが、こうした偏りは日本に限らないことを分布で分かりやすく示している。他方で、三角プロットの色の出方は日米で異なり、日本は底辺、アメリカは右上の辺に明るい色の三角形が多い。ここから「日本は移動の貢献度が高い一方で仕事や家事は低く、アメリカはその逆の傾向である」という国独自の特徴も明らかとなった。このように国を変えて、あるいは対象者を変えて出力する際に、ぜひ公開されたコードを活用してほしい。

論文の本文では、上記内容にとどまらない詳細な結果と考察、それらを踏まえて身体活動促進アプローチを検討する上で考慮すべきポイントにも触れているので、ぜひ参照されたい。身体活動のガイドライン達成には、アクティブな移動からレクリエーションとしての身体活動促進まで、各領域によるシステムズアプローチが不可欠である6)。本論文が、政策関係者や研究者にとって効果的な身体活動促進アプローチを考案する上での一助となれば幸いである。

1) 身体活動研究プラットフォーム. 世界標準化身体活動質問票(第2版 日本語版).

https://paplatform.umin.jp/doc/gpaq.pdf

(最終アクセス日:2025年8月19日)

2) 藤岡成美. (2021). 日本人の身体活動のいま-GPAQの結果から読み解く- 日常生活でどのくらい身体を動かしているのか.

https://www.ssf.or.jp/thinktank/sports_life/gpaq/01.html

(最終アクセス日:2025年8月13日)

3) 鎌田真光. (2021). 日本人の身体活動のいま-GPAQの結果から読み解く その2- WHO推奨基準の達成率と座位時間.

https://www.ssf.or.jp/thinktank/sports_life/gpaq/02.html

(最終アクセス日:2025年8月13日)

4) 藤岡成美. (2023). 日本人の身体活動のいま-GPAQの結果から読み解く その3- 領域別身体活動の実態を正しく捉えよう.

https://www.ssf.or.jp/thinktank/sports_life/gpaq/03.html

(最終アクセス日:2025年8月13日)

5) 笹川スポーツ財団. (2020). スポーツライフ・データ2020.

6) Fujioka, N., Hayashi, Y., Lee, I. M., & Kamada, M. (2025). Where do People Engage in Physical Activity? A Visualization Approach to the Domain Composition of Population Physical Activity. Journal of Physical Activity and Health, 22(8), 971-978.

7) Strain, T., Wijndaele, K., Garcia, L., Cowan, M., Guthold, R., Brage, S., & Bull, F. C. (2020). Levels of domain-specific physical activity at work, in the household, for travel and for leisure among 327 789 adults from 104 countries. British Journal of Sports Medicine, 54(24), 1488-1497.

8) Holtermann, A., Krause, N., Van Der Beek, A. J., & Straker, L. (2017). The physical activity paradox: six reasons why occupational physical activity (OPA) does not confer the cardiovascular health benefits that leisure time physical activity does. British journal of sports medicine.

9) 厚生労働省. (2024). 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書.

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316465.pdf(最終アクセス日:2025年8月14日)

藤岡 成美

法政大学 法学部 教授/笹川スポーツ財団 特別研究員

藤岡 成美

法政大学 法学部 教授/笹川スポーツ財団 特別研究員スポーツライフ・データ

2025年度